船明発電

所運転実績

稼働率:68.2%(2015年実績)

出典:静

岡県 出典:静

岡県

発電量は結構一定である(16GWh後半から17GW台が6カ月ある)。上限が23.8千kWhなので結構上に張り付いてる(70%台近い)けど,放流水

もあってこれ以上稼働率が上がらないのは需給ギャップなのか?水がある時に需要が無くて

or供給力がなくて発電出来ない感じか?

寧ろ,雨が降って船明ダムの僅かな有効貯水量360.0万m3(→諸元)では貯めきれない感じか?

下で見るように,秋葉ダムと比べて船明ダム地点での最大使用水量は年間通過水量は増えてるのに少なくなってもゐるのである。是非供給力を増やして対

応したい。

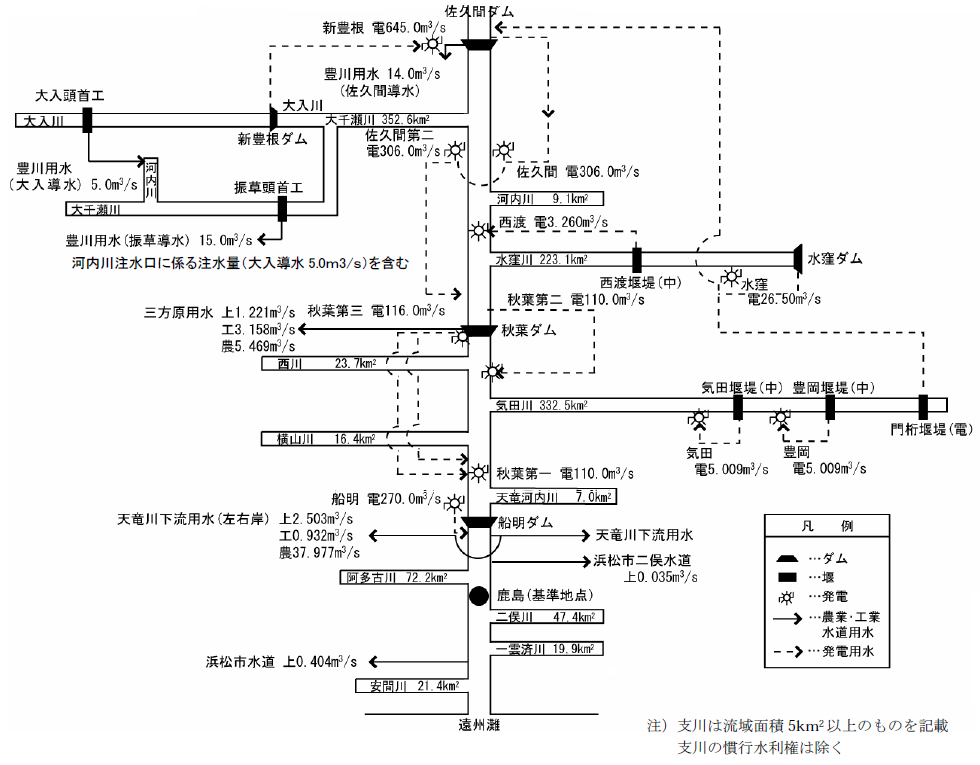

佐久間・秋葉・船明使用水量の検討

ここで各発電拠点毎の水使用量を纏めてみた。佐久間ダムの優秀さが光

ると共に秋葉・船明も健斗しているとは云へ佐久間には落ちる水利用率である。

2015

年(静岡県取り纏め資料)

| ダム・発電所 |

最大使用水量 |

有効貯水量 |

年間使用水量 |

年間ダム放水量 |

年間通過水量

|

水利用率

|

貯水量に拠る発電時間

|

| 佐久間ダム・佐久間発電所 |

306.0m3/s |

2億0,544.4万m3

|

55億1,580万m3

|

5億8,710万m3 |

61.0億m3

|

90.4%

|

186.5h(7.7日)

|

秋葉ダム・秋葉1~3発電所

|

336.0m3/s

|

775.0万m3 |

58億2,240万m3

|

16億0840万m3

|

74.3億m3

|

78.4%

|

6.4h

|

船明ダム・船明発電所

|

270.0m3/s

|

360.0万m3 |

53億7,690万m3

|

24億7710万m3

|

78.5億m3

|

68.5%

|

3.7h

|

2017

年にも同じ様な資料があるものの,佐久間から船明まで運転実績の取りまとめができていないため掲載はしていない。との事である。残念だ。

その後静

岡県の経年の数字も載ってる纏め的な資料も得て,得られた数値が以下である。

佐久間ダムが概ね水を使い切ってる(利用率88%)に対して,船

明のパフォーマンスはそれほど良好とは云えない64%である。秋葉はその中間よりは上方という感じで

ある。

船明は秋葉・船明両ダムに貯留量が殆ど無いのに使用水量が一寸落ちるってのが低利用率に響いていそうである(秋葉は,貯留量は無きに等しいが佐久間

より一寸多めの使用水量でなんとか処理仕切っている感じである)。

また割合ではなく水量で考えた時,佐久間が逃している水(年間ダム放流量)は7億トンなのに対して秋葉と船明はそれぞれ12億トン・27億トンもある。残

り落差は僅かなもの水量は莫大であり,なんとか使い切りたいものである。

| 番号 |

ダム

|

河川

|

目的

|

総貯水容量 (10^3 m3 )

|

(1')有効貯水容量(万m3)

|

(2) 湛水面積(ha)

|

(3) 深度 (m) |

堤高 (m)

|

集水面積 (km2 ) |

(8) 年平均流入量 (万m3 )

|

年間発電取扱量(万m3)

|

年間ダム放流量(万m3)

|

(9') 回転率(/年 )(8)*1000/(1) |

(10') 貯留時間 (月>)

|

(8)/(1>')貯留力

|

(8)/(7)平均流域降水量

|

年間水利用率

|

その他・備考

|

| |

佐久間 |

天竜川 |

P |

326,848.0 |

20,544.4 |

715 |

? |

155.5 |

4,156.5(直:3,827 ・間:330) |

591,149 |

522,451.3 |

68,697.5 |

28.77 |

0.42 |

3.48 |

154.47 |

0.88 |

|

| |

秋葉 |

〃 |

AWIP |

34,703.0 |

775.0 |

190 |

? |

89 |

4,490 |

677,796 |

554,652.5 |

123,143.8 |

874.58 |

0.01 |

0.11 |

150.96 |

0.82 |

|

| |

船明 |

〃 |

AWIP |

14,578.0 |

415.7 |

190 |

? |

24.5 |

4,895 |

756,197 |

480,620.0 |

275,577.0 |

1819.09 |

0.01 |

0.05 |

154.48 |

0.64 |

|

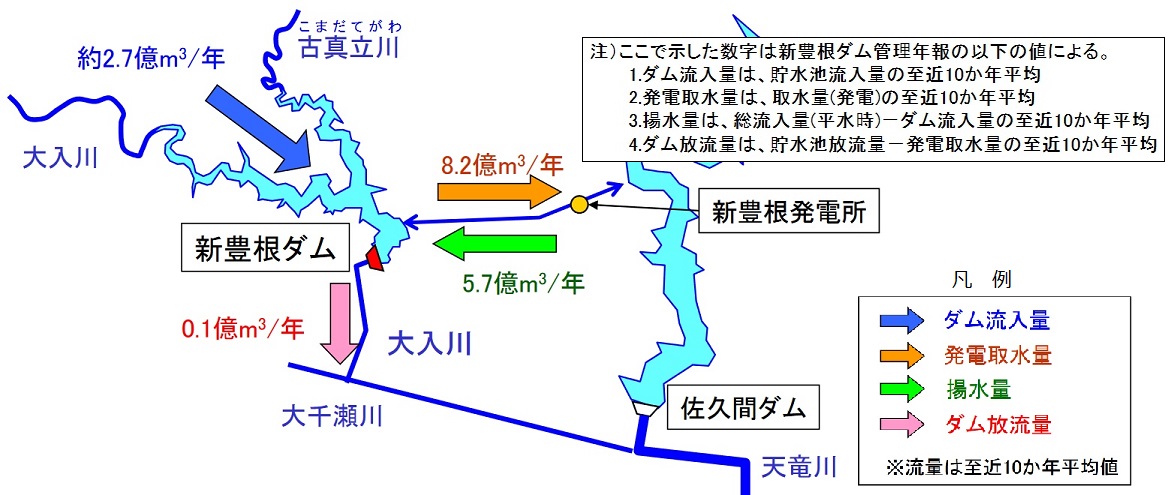

| |

新豊根 |

大入川 |

PF |

53,500.0 |

4,040.0 |

156 |

34 |

116.5 |

136.3 |

84,000 |

82,000.0 |

1,000.0 |

20.79 |

0.58 |

4.81 |

198.09 |

0.98 |

|

| |

水窪 |

水窪川 |

P |

29,981.0 |

2,283.6 |

84.1 |

? |

105 |

241.8 |

61,903 |

59,988.6 |

1,914.3 |

27.11 |

0.44 |

3.69 |

256.01 |

0.97 |

|

秋葉ダムの総貯水量3,470.3万m3,有効貯水量775.0万m3が一杯になって捨ててる水が7月,9月が3億8900~4億2300万あると云う事

で7月・9月は一

週間当たりに直しても押し寄せ

る1億m3,一日辺り

1400万m3/sとすると如何にも物足りない容量である。これは上流の水流をがっちり受け止め(年間5億7000万トンは新豊根に

汲み上げしてでも死守す)る佐久間ダムの極小化された放流量に対して秋葉の規模

が小さいとも云えるだろうし佐久間ダムの下流で合流する故に流量を均せ

ず天竜川へ雪崩れ込んでいくる大千瀬川や水窪川(や船明ダムにとっては気田川)の流入量が多いとも云える

かもしれない。それにしても佐久間ダムを通過した水が年間61億m3位あるのに秋葉で74億m3に達する訳だが,その差は13億m3もある。

この13億トンの水の内訳を見て100km2辺りの利用可能水トン

数を推計してみる。

集計してみる

秋葉

|

水量

|

佐久間

|

秋佐増減

|

第一使用量

|

20.8億トン

|

55.1億トン

|

|

第二 〃

|

7.1億トン

|

48億トン

|

|

第三 〃

|

30.4億トン

|

なし

|

|

発電合計

|

58.3億トン

|

55.1億トン

|

3.2億トン増

|

| ダム放流量 |

16.1億トン

|

5.9億トン

|

10.2億トン増

|

全体

|

74.4億トン

|

61.0億トン

|

13.4億トン増

|

まとめるとこんな感じ:

ダム・発電所

(流域面積)

|

最大使用水量 |

最大認可出力

|

有効貯水量 |

年間使用水量

|

年間ダム放水量(差分)

(→用水)[使用量]

|

年間ダム

通過水量(差分) |

水利

用率

|

利用可能水源(案)

|

佐久間ダム・発電所

(4,156.5km2[間接含む])

|

306.0m3/s

|

350MW

|

2億0,544.4万m3

|

52億2,451.3万m3 |

6億8,697.5万m3

(→豊川用水)

[年間5,000万トン]

|

59億1,149万m3 |

0.88 |

水窪川・戸中川・佐久間河内川・

大入川・東薗

目川から導水

小沢川・天龍河内川は水窪ダム経由で導水

翁川・門桁川から水窪ダム経由で導水

虫川・漆島川・井戸川から新豊根ダム経由で導水

|

佐久間第二

|

306.0m3/s

|

32MW

|

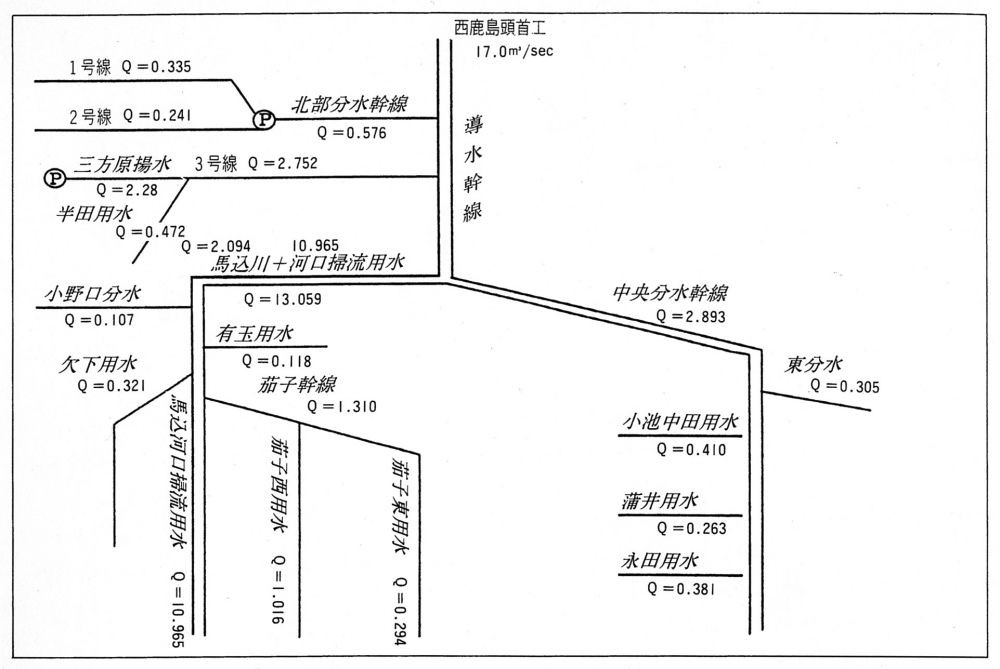

秋葉ダム・1~3発電所

(4,490km2)

|

336.0m3/s

|

128.45MW

|

775.0万m3 |

55億4,652.5万m3 |

12億3,143.8万m3

(→三方原用水)

|

67億7,796万m3

(+8億6,600万m3←(+)水窪川・大千瀬川,(-)三方原用水) |

0.82 |

大千瀬川・相川・水窪川から佐久間第二ダム(西渡ダム)経

由で導水

[気田川]・白倉川から導水

|

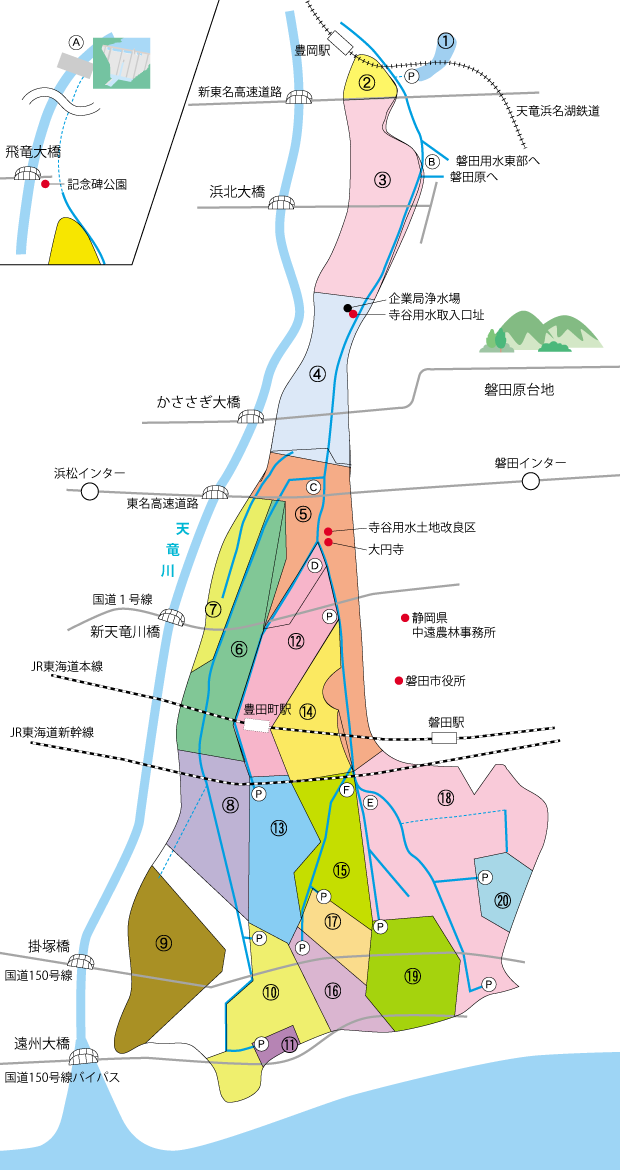

船明ダム・発電所

(4,895km2)

|

270.0m3/s

|

32.0MW

|

360.0万m3 |

48億0,620.0万m3 |

27億5,577.0万m3

(→浜名用水・磐田用水)

|

75億6,197万m3

(+7億8400万m3←(+)気田川・(-)謎の取水設備) |

0.64 |

二俣川・阿多古川より導水

|

次に秋葉から船明に掛けて増えた水を考えて見る。

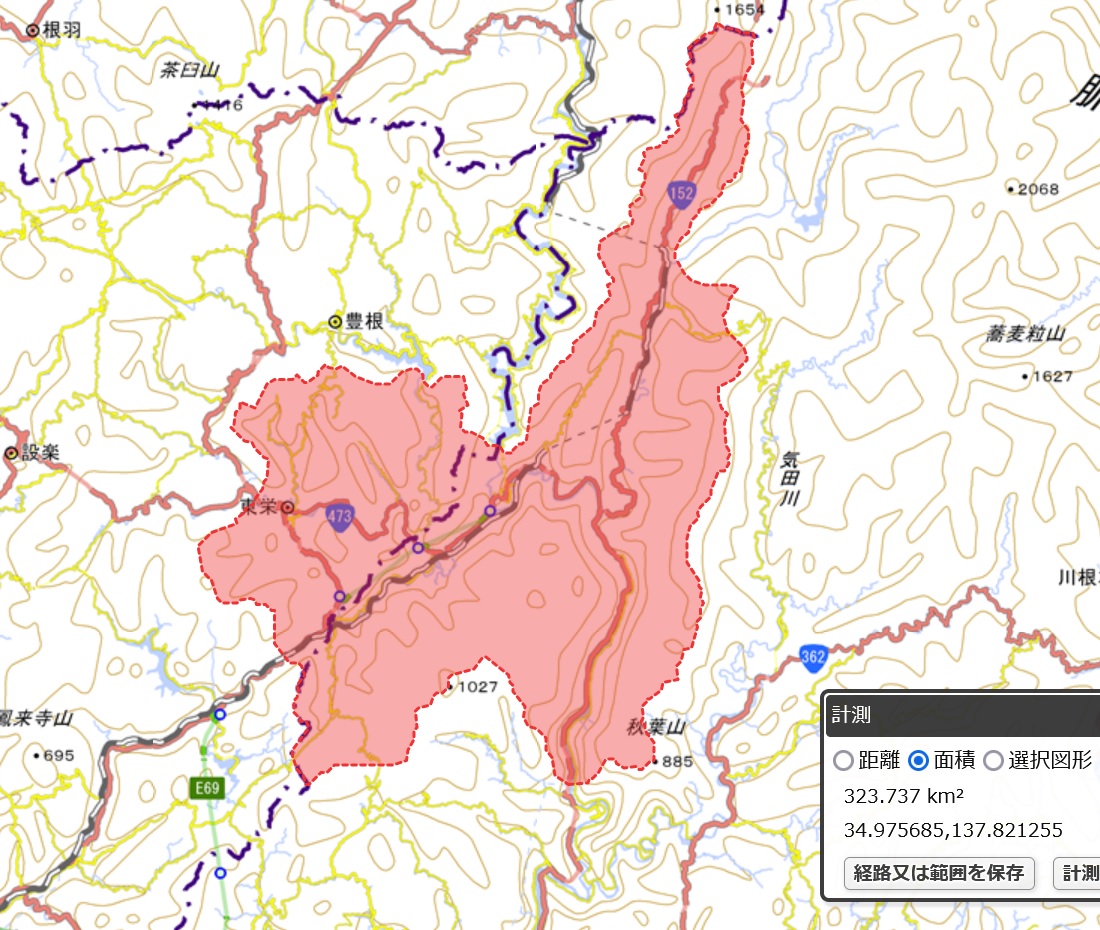

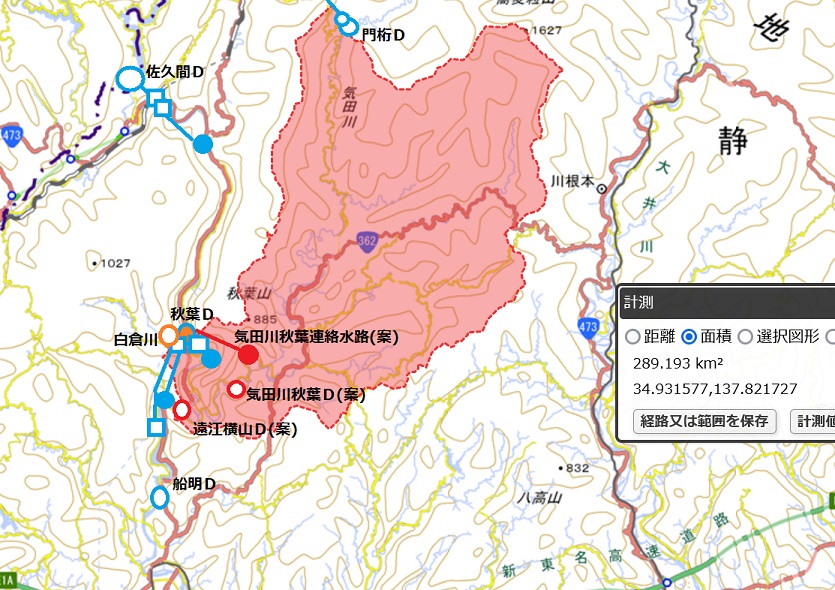

今の時点で主に気田川等からの流入で増えている水が秋葉と船明の差分である年間

7.8億m3である。秋葉と船明の集水面積の差分は両ダムの流域面積の差:4,895km2-4,490.0km2=405km2

となる。

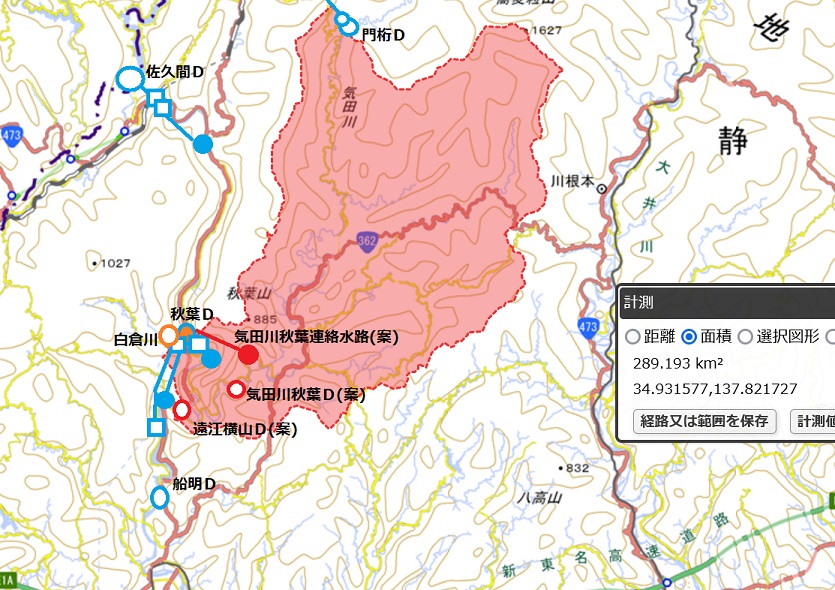

地図で確認して見る。門桁や白倉川22.8km2や

横山より下流37.6km2を除くと289.2km2程なので併せると349.6km2となる。上の面積の差分405km2との差55.6km2は門桁D

での取水流域(色んな妄想案が書き込んである下図参照・気田川の上流である)であろう。

門桁は豊岡の低稼働率より多くの水が水窪発電所・佐久間ダムに流れて均されてると看做すと約350km2で7.8億トンとなり100km2で3.1億

トン程度となる。ここでも100km2で3億トンの推計値と似た

結果が得られる。

疑問点は秋葉ダム直上で取水される三方原用水の水量がカウントされているのか?と門桁から気田川を流下する水量がゼロでは無かろうということである。後者

に関して門桁を405km2で7.8億トンとすると1.9億トンに激減する。

門桁で半分ぐらい取水してて2.5億トン/100km2辺りと

推計するのが良いか?

いずれにしても水利用率が低めなのは船明Dで

あり,出来れば上流にダムを設けて一旦貯留出来ると良い。佐久間Dに関し

ては水窪Dや新豊根Dの活用が考えられる。ダム建設に踏み切れば劇的に水利用率を上げることが出来るのではないかと期待している。(ただ25.11現時点

でもダムの貯水量とどんだけ水利用を出来るかの法則[私的な経験則]は見つかっていない。調査を続行したい所である。)

|

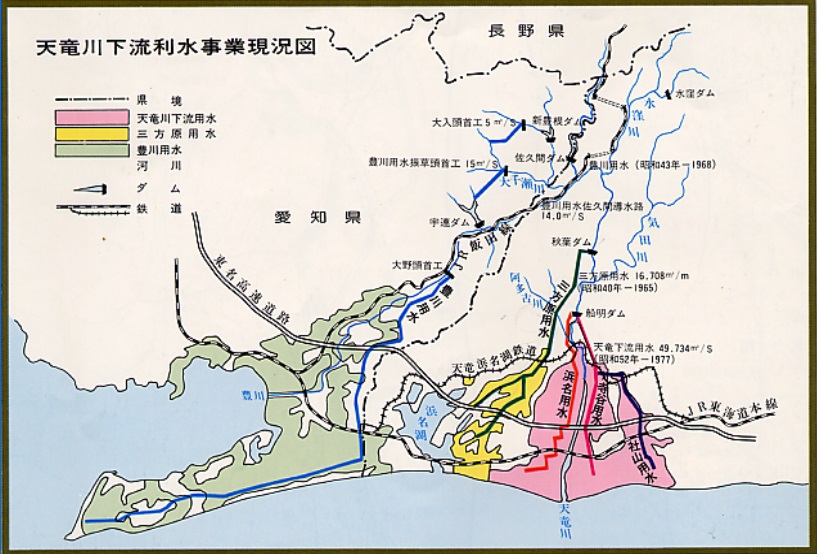

出典:国

交省

出典:国

交省 出典:国

交省

出典:国

交省

22.8

22.8 22.8

22.8 24.7

24.7

22.8

22.8

21.8

21.8 21.8

21.8 22.8

22.8

22.8

22.8 22.8

22.8 22.8

22.8

22.8

22.8

22.8

22.8 21.8

21.8

22.5

22.5 出典:浜

松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

出典:浜

松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

22.5

22.5 出典:記載忘れ

出典:記載忘れ