堤防は400m程迄嵩上げして395m地点位で取水出来るとお洒落。

松川第四発電所2.78m3/s

松川発電所5.5m3/s

22.10平岡ダム看板

22.10平岡ダム看板 出典:天竜川上流河川事務所

出典:天竜川上流河川事務所| |

| (松

川合流)…この辺からEL.400mで取水出来ないかなと検討した跡w 堤防は400m程迄嵩上げして395m地点位で取水出来るとお洒落。  松川第四発電所2.78m3/s 松川発電所5.5m3/s |

| ~小川川~ 上流には三遠南 信道[道路族]の 矢筈トンネルがある。いよいよ道路も全通が近づいて道路族の方も更新したいけど,いつかにぬけんと息子と帰省の途中で現地調査に行って橋脚の写真とか撮っ たんだけどその時の写真は何処行っちゃったかなあ・・(にぬけんの結婚前でまあの誕生後だから結構時期は限定出来る筈なんだけど。まあが帽子を川に落とし て拾ったことや橋脚に巨大なスズメバチの巣があったり色々記憶には残っているけど写真が見当たらない。。先日草木トンネルは息子を連れて再訪した。) 23.4には矢筈トンネルを通過。蜂の巣は健在だったw  砂防ダムは河川法上のダムの扱いでは無いのだそうな。またもう土砂に埋まって貯水機能は殆ど無いらしい,,  年間降雨量は1600~1800mm程度と心許ない感じ 矢筈砂防ダム[地 理院][「長 野県防災史2020」写真集][遍路][手当次第] 矢筈砂防ダム 小川川(喬木村矢筈) 昭和48 年度~昭和53 年度←着工/竣工? 堰堤高33m 堤長110m 堤体積46,846m3 重力式砂防堰堤 流域:10.47km2 水位:829m 巨大な堰堤。魚道的ものはないからアユなどの遡上は出来そうに無い。まあ下流で船明~泰阜の5ダムで分断されているので今更遡上も糞もないのか。  23.4 23.4割と満杯な湖面  |

| 【開発案】 天竜川本流に南向発電所(取水:550m・37.7m3/s・放水 464,7m)がある。 小渋川第二発電所(Q =8.0m3/s),更に生田発電所(14m3/s)を含めて天竜川 450m付近に60m3/s程の水源があるとはいえる。。 現状ここから泰阜発電所(取水位EL.355m)迄特に何も無いがなんか 出来んだかねぇ。。 狭 窄部の台城橋付近を堰止めてEL.460m程度にすれば,間沢・寺沢・中の村・福沢は水没するが,5.1km程度で上 村(EL.417m)となる。60m3/sで落差38mだと19,4MW程度となる。 調整池無しだと,立ち退きは不要になるが,もう2.0km延ばして小渋第二PS放水口直下付近に堰作って流込式で発電。 [私案]下伊那第一発電所 水路式・流込式 出力:19,000kW[+19.0MW] 水量:64m3/s 落差:35m 導水:6.8km 取水:天竜川[南向PS・生田PS・小渋2P]460m 放水:天竜川[下伊那2P] 420m この下の開発構想は天竜橋発電所(私案)(取水位380m)である。残り35m,距離にし て5km程である。第一 と第二を同じ出力で作って水車のコストを下げて行く。高梁川構想なんかよりも距離が短い分実現性高そ うでわ?? [私案]下伊那第二発電所 水路式・流込式 出力:19,000kW[+19.0MW] 水量:64m3/s 落差:35m 導水:5.2km 取水:天竜川[下伊那1P]420m 放水:天竜川[松川合流部・天竜峡PS(or下伊那第三P)] 380m |

(片 桐松川) 片桐ダム[便覧] 河川 天竜川水系松川 目的/型式 FNW/重力式コンクリート 堤高/堤頂長/堤体積 59.2m/250m/211千m3 流域面積/湛水面積 15.1km2 ( 全て直接流域 ) /10ha 総貯水容量/有効貯水容量 1840千m3/1310千m3 ダム事業者 長野県 着手/竣工 1976/1989 >松川は土砂の流出が多いため、松川湖上流には砂防ダムがいく つも設置されている。…片桐ダムの堤体中央に位置する常用洪水吐は、排砂機能が付加された設計になっているという。 |

~小渋川~ 小渋川合流(→小渋川篇)…50MW近い電力容量を持つ本流格である。 |

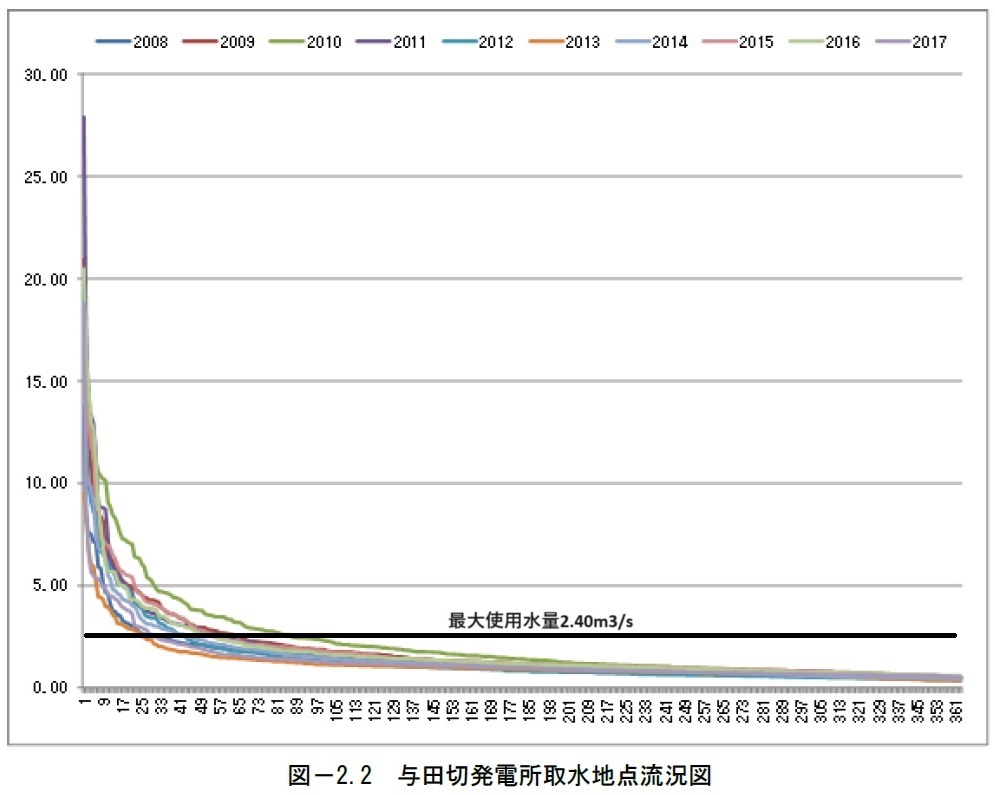

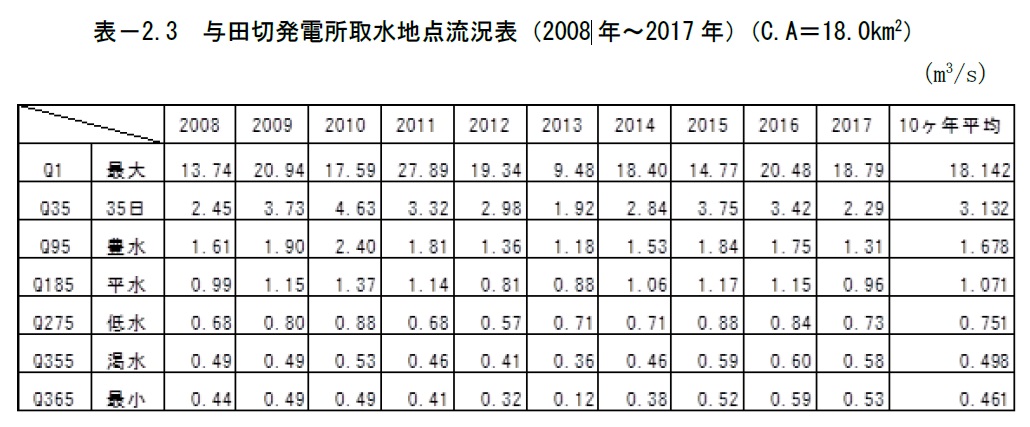

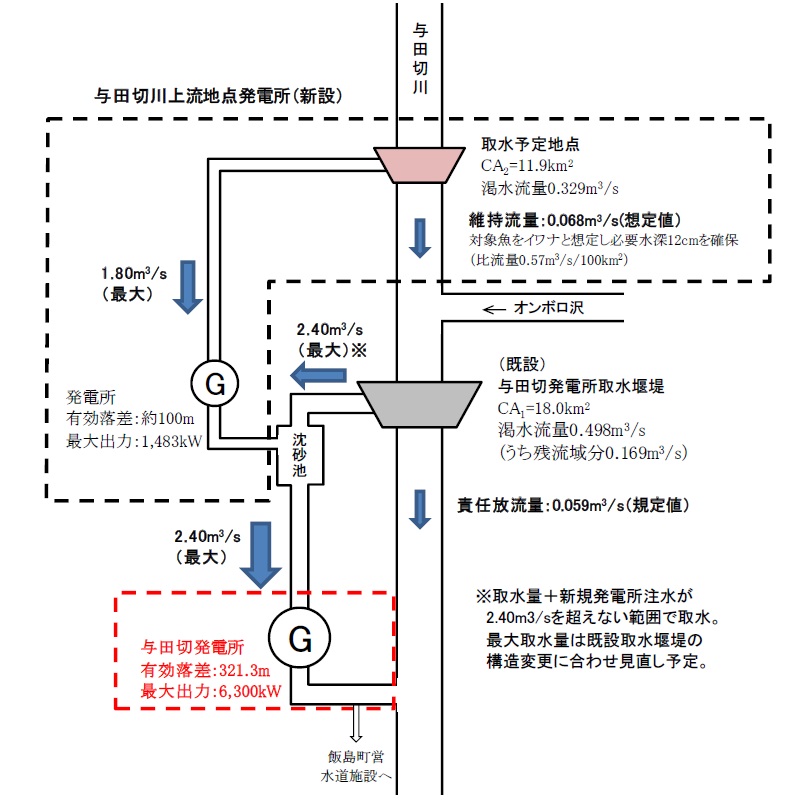

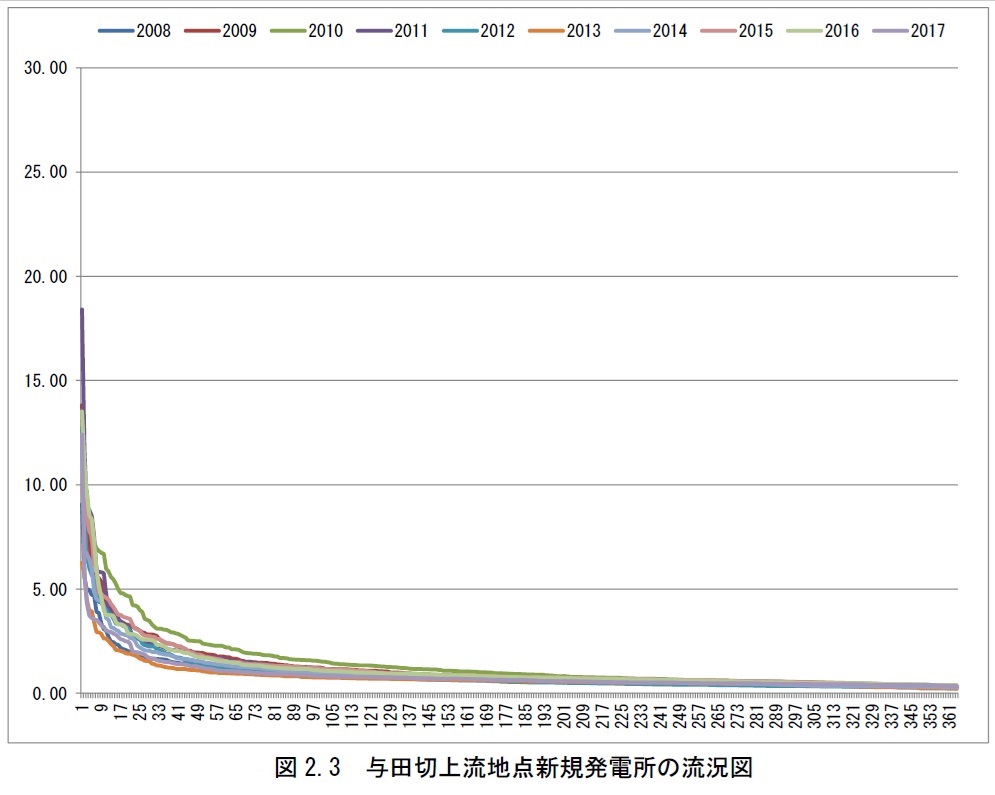

| ~与田切川[TW・TW]

~ 長野県企業局 与田切発電所[水力] 所在地:長野県上伊那郡飯島町七久保 昭和61(1986)年4月11日:運用開始 水路式・流込式 認可最大出力:6,300kW 常時出力:1,100kW[17.4%][DB]→920kW[長野県] 最大使用水量:2.40m3/s[1.33] 常時:0.37m3/s 有効落差:321.32m [DB]→最大321.30 m 常時 329.85 m[長野県] 水車:横軸ペルトン水車 出力6580kW×1台 発電機:7000kVA 導水路:総延長1708.5m 流域面積:18.0平方キロメートル 取水:与 田切川1245.37m←高い! 放水:与 田切川912.80m 与田切発電所過去10 年 供給電力量実績(出典:長 野県)

出典:長

野県 出典:長

野県 (出典:長

野県) (出典:長

野県)現在,改修工事中である。またそれに併せて上流に発電所も新設と,な かなか意欲的である♪惜しむらくは上流の発電所の規模が小さいという点。  出典:与

田切発電所 大規模改修工事 - 長野県 出典:与

田切発電所 大規模改修工事 - 長野県オンボロ沢には問題があるようだ。 >与田切発電所は、与田切川本川と支流オンボロ沢の合流点から約200m 下流で取水しているが、オンボロ沢では出水のたびに大量の 土砂を含む濁水が発生し、水路の堆砂防止及び水車ランナーの摩耗防止のため取水を停止しなければならない状況である。(過去10 年間の濁水による洪水停止実績:平均688 時間/年(28 日/年に相当))出典:与 田切発電所 大規模改修工事 - 長野 詰まり,オンボロ沢を避 けて取水するこの発電所を建設する事で与田切発電所の取水停止も避ける事が出来るという訳か!阿智川で出水時に取水を停止してたのも濁水で 水路の堆砂及び水車ランナーの摩耗の被害を避けてたのであろう。 沈砂池をデカくしたりなんか対処して出水時にも発電出来る様に出来無いものか。強風だと:発電取り止める風力発電にも似たもどかしさを感じる。自然相手は 大変である。オンボロ沢の最上流には百間ナギ(→ 地理院)なるものがある(→ナギとは例えばこれ)。 この辺から土砂が流れ込んでしまうのかも。 与田切発電所取水堰堤 堤高:1.980~1.950m 堤長:15.0m 取水口:越流頂水平スクリーン式 [新設]長 野県企業局 越百のしずく発電所[長野県]→ 名前キモイ 所在地 長野県上伊那郡飯島町 最大出力(予定) 約1550kW 最大使用水量(予定) 1.80㎥/s[1.51] 最大有効落差(予定) 約100m 型式(予定) 流込式・水路式 .水車型式(予定) ターゴインパルス式水車 運転開始(予定) 2024年 流域面積:11.9km2 取水:与田切川 放水:与田切発電所 新発電所の取水量は(流量の資料を持たないしあっても解析出来ない私が水量の近似として使用する)流域面積に対する比率は1.51とかなり高めである。こ れは自ら発電するのみならず,与田切発電所(有効落差320m超!)と合計で400m以上の落差を 発電に使えるが故の強気の数値である。 流況図は以下の如し。 オンボロ沢他を省くことで流域面積は18.0km2から11.9km2と6.1km2減と約2/3に減るが水量は思った程減ってない様に見える。(マウス オーバーで既存施設での流況図)  出典:与

田切発電所 大規模改修工事 - 長野県 出典:与

田切発電所 大規模改修工事 - 長野県折角なのでこの上からも開発出来無いだろうか? 与田切PSの取水位が1245.37mで 越百しずくPSの有効落差が100m程なので,放水位は1350m程。200mの落差を取ると1550m付近からの取水となる。一寸厳しいかな。。 |

| ~中田切川~ |

| ~小田切川~ |

【大久保発電所リプレース】 大久保発電所は天竜川本流に初めて出来た発電所だけに大量の利水権を確保している割りに は規模が物足りない。例えば放 水:天 竜川(581.5→571m)と してリプレースすると同じ33.39m3/sで4.1MW程度になる。が,現大久保発電所(1.5MW)との棲み分けは困難で僅か2.6MWの増強に止 まってしまう。ここは大胆に7.5km程下って南向ダムに水を注ぎ南向発電所と連続させる。 更に恰度お誂え向きに落差が35m程度,水量が30m3/s程度と下伊那発電所群と規格を統一出来そ う。向こうの 60m3/sを水車2台体制として水量変動に対応しつつ,こちらは1台設置,計5台の量産でコストを下げるとい寸法である♪ [私案]新大久 保発電所 最大出力:9,500kW[+8.0MW]→大久保は廃止で(出水時用や需要期用に残して置いて も良い) 最大使用水量:32.0m3/s 有効落差:35m 導水:7.45km 取水: 天竜川[大久保ダム・宮田発電所【私案】6.7m3/s・春近発電所19.0m3/s](585m) 放水:天 竜川[南向ダム](550m) 船明から始まった天竜川本流の発電所はこれで最後である。(上流の大きめの春近発電所は三 峰川からの導水である。) |

| ~太田切川~[→別頁] ノォマークだったけえが凄いの二連発やんけ!新大田切発電所放水位918mから天竜川迄未だ400m位あるのでぶちかましたい。とおもったけど新大田切は 扇状地の起点にあって,こういうのは基本やりにくいやつや,,(松本盆地には基本発電所なし→梓川・穂高川・高瀬川。一方富山平野では発達している→黒部川・常願寺川(豊水橋189.91m)・神通川(神三ダム86m)・庄川(合口ダム105.69m)・早月川・片貝川etc) まあ意外に短距離で途中の水路に送り込めそう。勿論,配慮は必要。放水点から小田切川への潅漑用水路なんかも必要かも知れない。  中部電力株式会社 新太田切発電所[水力] 所在地:長野県上伊那郡宮田村新田 運開:1958(S33).12[旧発電所・運開:??(大正期)・伊那電気製鉄(株)1500kW] 水路式・流込式 認可最大出力:14,100kW(以前は14,000kW) 常時出力: 3,700kW[26.2%] 最大使用水量:5.50m3/s[1.24] 有効落差:315.0m 水車:立軸ペルトン水車 出力15000kW×1台 導水路:総延長5013.42m 発電所標高: 923m 流域面積:44.3km2 取水:中御所川、太田切川、黒川 1246.60m 放水:太田切川 918.00 次の中御所も中電得意の高落差大水量(流域当たり)の発電所である・1980年運開と一連 のさきがけとなった感じである。 中部電力株式会社 中御所発電所[水力] 所在地:長野県上伊那郡宮田村新田 昭和55(1980)年9月:運用開始 水路式・流込式 認可最大出力:10,200kW 常時出力: 1,900kW[18.6%] 最大使用水量:4.00m3/s[1.74] 有効落差:310.28m 水車:立軸ペルトン水車 出力10500kW×1台 導水路:総延長5,396.25m 流域面積:23.0km2 取水:中御所谷、黒川 1,571.40m 放水:中御所谷[新大田切発電所]1,250.0m もう一発上を狙えそう。  [私案]北御所発電所 or しらび平発電所 [←名称は発電所の位置に依存] 出力:6,200kW[+6.2MW] 水量:2.6m3/s 落差:280m 流域:13.05km2 導水:4.63+1.05=5.68km 取水:伊 勢滝・黒 川・谷・谷・日 暮ノ滝・沢・濁 沢1,860m 放水:北御所川[中御所発電所]or中御所川[中御所発電所]1,570m |

| ~犬田切川~ |

| ~三峰川~ 三峰川分岐625m)→50MW 近い容量を持つもある。。 |

| 【沢川開発】 ▲ [私案]箕輪発電所 出力:5,700kW[+5.7MW] 落差:174m 水量(流域):4.0m3/s (38.2km2) 導水: 取水:沢川[箕輪ダム]850m 放水:天 竜川672m |

| ~沢川~ [新設]長 野県企業局 信州もみじ湖発電所[長 野県]←名前キモッ(;´Д`) 所在地:長野県上伊那郡箕輪町 最大出力:199kW 年間発電電力(計画):1,100千キロワットアワー(約310世帯分) 最大使用水量:0.47m3/s 最大有効落差:52.00m 型式:ダム式 水車型式:横軸フランシス 運転開始:2021年6月1日 箕輪ダム[旧称:沢川ダム][便覧] 河川 天竜川水系沢川 場所: 850m 目的/型式 FNW/重力式コンクリート 堤高/堤頂長/堤体積 72m/297.5m/307千m3 流域面積/湛水面積 38.2km2 ( 全て直接流域 ) /35ha 総貯水容量/有効貯水容量 9500千m3/8300千m3 ダム事業者 長野県 本体施工者 飛島建設・日本国土開発・戸田建設 着手/竣工 1974/1992 |

| 【横川開発】 [私案]横川発電所 出力:10,200kW[+10.2MW] 水量:6.0m3/s[1.22] 落差:207m 導水:7.55km 流域:38.8(横川)+11.1(小横川)=49.9km2 取水(流域):小横川堰堤(11.1km2)・横川 ダム(38.8km2)909m 放水:天 竜川(698m) 辰野で分岐する横川の迂回を直結する落差を利用した発電所開発である。  |

| ~横川川~ ~小横川~ [私案]小横川取水堰[場 所] 取水位:908m 横川(よこかわ)ダム[便覧] 河川 天竜川水系横川川 目的/型式 FN/重力式コンクリート 堤高/堤頂長/堤体積 41m/282m/105千m3 流域面積/湛水面積 38.8km2 ( 全て直接流域 ) /14ha 総貯水容量/有効貯水容量 1860千m3/1570千m3 ダム事業者 長野県 本体施工者 大成建設・大本組 着手/竣工 1972/1986 |

(諏訪湖)釜口水門[国 交省] 1. 諏訪湖の概要 ・面積 13.3km2 ・周囲 15.9km ・容量 62,987千m3/s ・流域面積 531.2km2 ・流 入 河 川 31河川・流出河川 1河川(天竜川) ・水位調節施設 釜口水門・管 理 者 長野県 2.釜口水門 ・ 役割:洪水時の調節及び平常時の湖水位維持や天竜川への放流管理 ・ 旧釜口水門(S11完成) → 最大放流量200m3/s ・ 新釜口水門(S63完成) → 最大放流量600m3/s ・ H13.6より暫定400m3/s放流の新操作規則で運用 4.諏訪湖の利水・管理 ・釜口水門にて諏訪湖の水位及び天竜川への放流量を管理 計画高水位 2.20m(EL.760.245m) 常時満水位 1.10m(EL.759.145m) 制限水位 0.75m(EL.758.795m) 計画最低水位 0.50m(EL.758.545m) 維持放流量 8.4m3/s 2.1 諏訪湖のなりたち 諏訪盆地の原形は、1 3万年ほど前にできあがりました。諏訪湖の成り立ちは、 ① 山活動でできた火口湖 ② 八ヶ岳噴出以前に諏訪盆地に滞水して湖をつくり富士川流域に注いでいたものが、八ヶ岳の噴火によって現在の川筋に変えられた。 ③ 間氷期の雨量と流水量の増加に加え大地の変動動により、塚間川の扇状地が形成され1万8千年前以降天竜川がせき止められ、諏訪湖ができた。 と諸説があります。諏訪湖は、古墳時代から平安時代にかけて最大になり、その後は減水縮小して現在に至ったと考えられています。 |