勝原周辺の田圃向けか?

また仏原ダムの水源に打波川が書かれてるけど,これは(打波川の支流の)谷山(谷間)川からの単なる誤記か?

6.6 奥越地方の発電および農業水利(発電のみはこ ちら)

出典:国

交省

出典:国

交省| 九頭竜川 本流 |

九頭竜川初期開発・打波川/奥越綜合開発 |

| 真 名川 |

| 九頭竜川: 富田堰堤[写真]・西勝原第二PS[表・諸元] |

内波川【現況篇】:東

勝原PS[レポ・諸元・堰堤]・【増強】・谷間川・下打波PS[表・諸元・写真・【増強案】]・上打波PS[表・諸元]【開発案】 【開発篇】:打波川第一発電所(案)(諸元)(+13.6MW)・打波川第二発電所(案)(諸元)(+10.1MW |

| 九頭竜川上

流:西勝原第一PS[表・諸元]・堰堤[表・写真]【新奥越ルート(+5.2MW)】 |

| ダム名・取水川名 |

ダム湖名・取水川名[出典] |

貯留量 |

取水量 |

送水先 |

取水位 |

流 域面積 | その他・備考(ダム) |

| 事業者:発電所名[出典] (形式) |

最大出力 常時出力 |

使用水量 | 放水 取水 |

有効落差 | 流域面積 | その他・備考(発電所) |

|

| 【初 期九頭竜川開発など】 | |||||||

| 九

頭竜

川 |

西勝原第二[水力] (水路式・流込式) |

7.2MW 0.8MW |

26.41m3/s | 九頭竜川[富田80m3/s]227.51m 九頭竜川[西勝原第一・東勝原]268.41m |

37.24m | 547.0km2 |

1919年運開[北陸電化(株)西勝原発電所] |

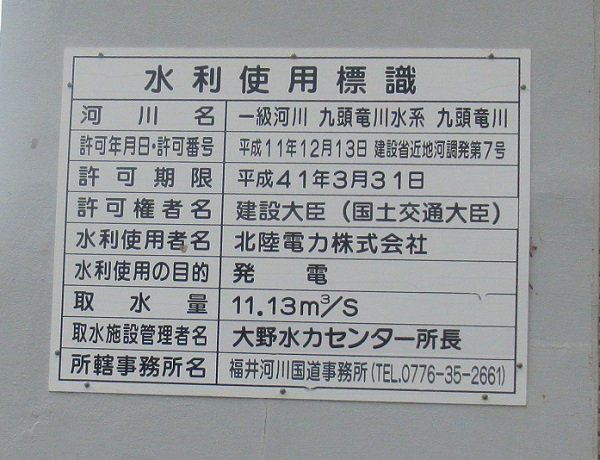

| 西勝原第一[水力] (水路式・流込式) |

10.9MW 1.1MW |

11.13m3/s | 九頭竜川[西勝原第二]272.60m 九頭竜川396.96mなど5 箇所! |

117.60m | 401.9km2 |

1923年運開[白山水力(株)] 運開時:20.0MW[縮小されとる]→恐らく九頭竜ダム建設に伴う縮小と思われる |

|

| 打

波川 (九 頭竜 川支流) |

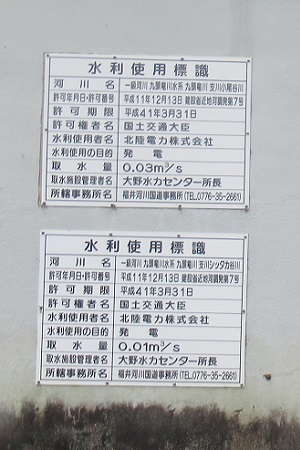

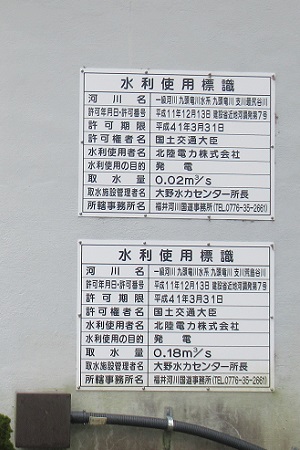

東勝原[水力] (水路式・流込式) |

2.8MW 0.51MW |

8.60m3/s | 九頭竜川[西勝原第二]268.41m 打波川[下打波]309.05m |

37.70m | 67.0km2 | 1937年運開[昭和電力(株)] 2011年増強(+ 0.19MW) |

| 九

頭竜川 |

最尻谷堰堤 (仏御前の滝)[場 所][ひろし] |

送水:西勝原第一 | |||||

| ここ?[場 所] | 送水:西勝原第一 | ||||||

| 荒島谷川?[場

所][G] |

送水:西勝原第一 | ||||||

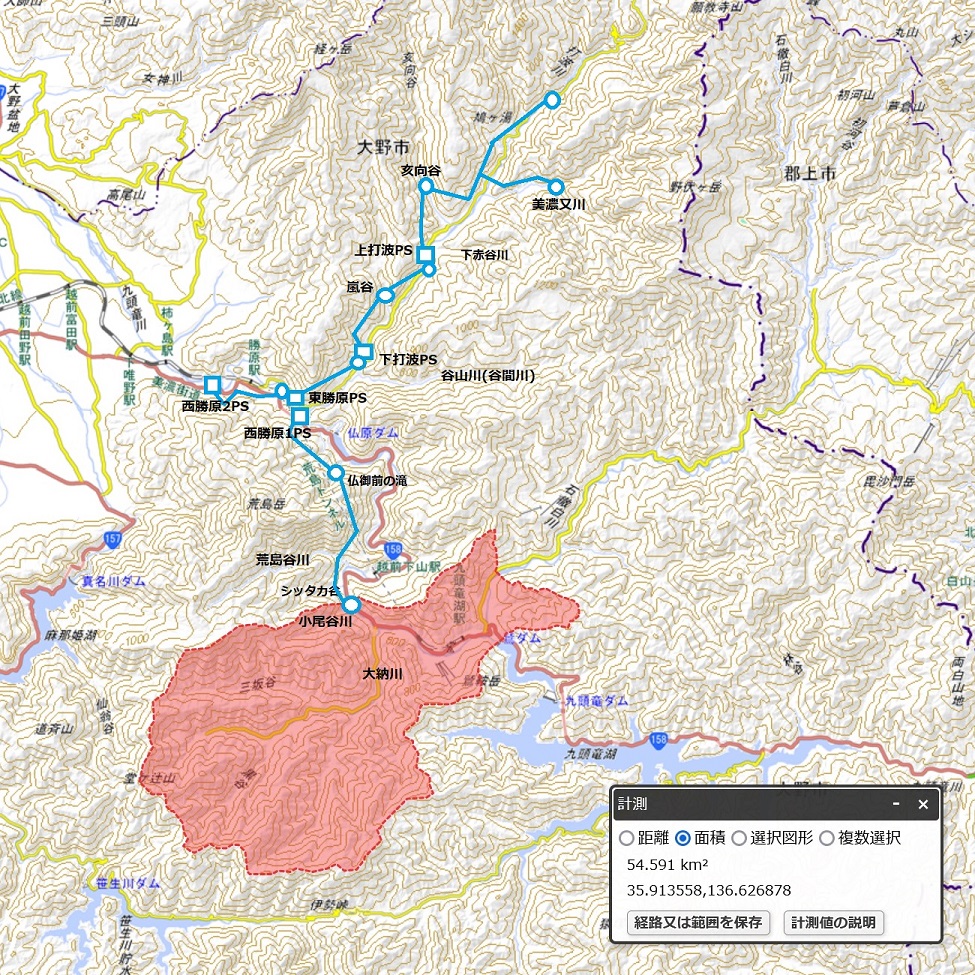

| 九頭竜川[場 所][Shimneti] | 送水:西勝原第一 | 400m | 54.6km2 |

[私案]上流15.4km2を九頭竜湖に導水 |

|||

| シッタカ谷?[ひろし] | 送水:西勝原第一 | "この足元に怪しい注水口がありながら"のこのは九 頭竜川取水堰沈砂池と思われる。 | |||||

23.7

23.7| 薄くて見づらいけど良く見ると西勝原第三と第二の導水路を水源に(多分

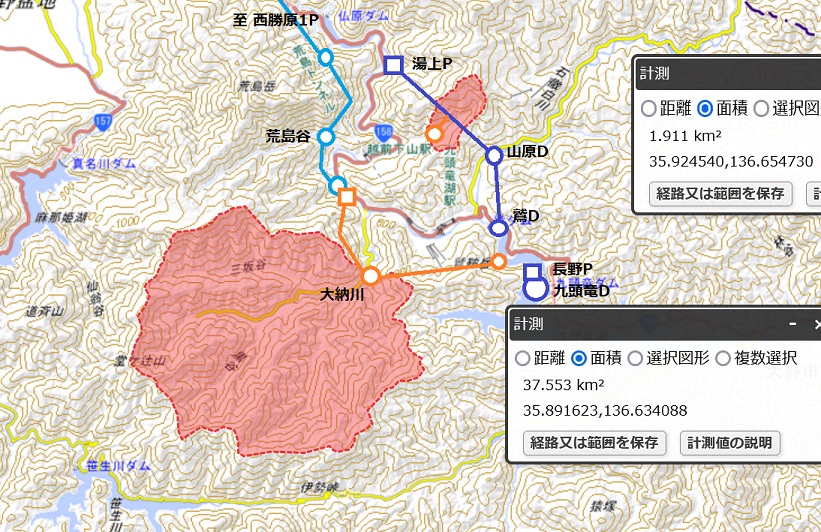

途中分岐して)塚原用水と昭和用水の水源となっている。 勝原周辺の田圃向けか? また仏原ダムの水源に打波川が書かれてるけど,これは(打波川の支流の)谷山(谷間)川からの単なる誤記か? 6.6 奥越地方の発電および農業水利(発電のみはこ ちら)  出典:国

交省 出典:国

交省 |

20.11

20.11

| 白山水力(株)[のち矢作水力(株)] 西勝原第一発電所[wiki] 増強:1927年 出力:20,000kW 水量:22.4m3/s 落差:116m 水車:横軸フランシス水車×4台 |

| 白山水力(株)[のち矢作水力(株)]

西勝原第二発電所[のち北陸電力(株) 西勝原第一発電所5号機][wiki] 運開:1927.12 出力:640kWのち800kW 水量:22.4m3/s 落差:5m 水車:縦軸カプラン水車 |

出典:農水省(福井森林管理署)

出典:農水省(福井森林管理署)| |

| 【西勝原第一リバイバル案】 ▲ 現状で,実質的な水量に対して力を持て余している西勝原第一と第二である。 形式的な流域面積はそれぞれ401.9km2,547.0km2に対して実質的には67.6km2と176.6km2となる。 勝手に定義している水量流域比はそれぞれ1.64,2.42と特に西勝原第二で高すぎる。 更にここから下打波の増強と九頭竜ダム にも導水をと考えて居る。これらが出来る場合前者は第二から93.9km2,後者は第一から15.4km2更に流域を減じる要素となる。 西勝原第一は52,2km2,第二に至っては82.7km2に半減する。比はそれぞれ2.1,3.19である。第二は3台ある発電機の内二台を廃止して良 いレベル。 一方で,湯上発電所と西勝原第三発電所の常時出力の最大出力に対する比率はそれぞ れ33.3%と37.9%とそれなりに高めである。水量もそれぞれ53.00m3/s[1.59]・56.00m3/s[1.28]と大きめの水量を積ん でいるのに,である。 これは一重に九頭竜ダム(V=2億2,300.0万m3・流域301.5km2)が貯めて供給する水の賜物ということであろうが,水量に比して容量が足り なくて,増強の余地があるのではないか? さて此処で九頭竜ダムが水を(無駄に)放水しているかどうかである。。 この辺で検討してみた。結論から言うとまあ余らせ てなさそう。素晴らしいこんだ♪ 今ではきっちり抑えきっての高稼働率(予想)なので変に増強すると効率が悪化してしまいかねない。。(調整能力を増やすのは悪い事では無いけど) 新規水源があると良いんだけど。。 大 納川のこの辺にダム造って,圧力トンネルで鷲ダムと結んで更に下村堰堤まで導水して発電とかすると揚水発電の発電総量の増量,並行して富田堰堤迄 連続して発電出来るルート開拓となるが。。 ダムはハードルが高いとなると取水だけも合計で39.5km2程の流域が取れてこの辺を元手に西勝原1・2Pを利用するルートを形成出来るかも。 問題は水が足りるかということである。湯上発電所の流域面積は334.3km2,最大使用水量は53.0m3/sである。鷲引水で8.31km2程度,それらに加えて,大納川37.6km・大尾谷1.8km2併せて47.7km2程度が既存の流域に追加出来て更にこれらの水を鷲ダムに貯水も出来る。まあまあかな。。これをやると二重投資になるので九頭竜引水(大納導水)は無しで良いだらう。  大納川で20m3/s程取水出来ると再び西勝原第一発電所を嘗ての規模感に戻せるけどまあ其処迄の規模感は非現実的か。 長野発電所運用<資料>から推定すると130km2で8m3/s程の流入となったので47.7km2程度だと3.0m3/s程度である。これまでの経験則(10km2辺り1m3/s)だと4.8m3/s程度行ける。 是れに加えて九頭竜ダムに貯められた無限の水量を加える事が出来る訳だが,抑えめの10m3/sにしてこんな感じ: [私案]大納川発電所 or 下山発電所 出力:5,200kW[+5.2MW] 水量:10m3/s 落差:62m 導水:6.64km 流域:大納川37.6km2大尾谷1.8km2 取水:九頭竜川[鷲ダム]・大納川[堰堤]・下山谷(仮称)461.00m 放水:九頭竜川[下山堰堤]395.0m 出力と導水が個人的な基準(1MW辺り1km以下にしたい)に釣り合ってないが,大納川から鷲ダムへの送水・貯水や下流の調整力化のメリットを考えてのことである。 [私案]西勝原第一発電所 水路式・流込式 認可最大出力:10,900kW[内最大9.5MW程度が調整電源として見込めるようになる] 最大使用水量:11.13m3/s 有効落差:117.60m 水車:水車:横軸フランシス水車×2台 総出力11360kW(+1台 10,500kW ) 導水路:総延長6402.4m 取水:九頭竜川[下山堰堤(仮称)]396.96m他 計5箇所 放水:九頭竜川[西勝原第二発電所]272.60m [私案] 西勝原第二発電所 水路式・流込み式 認可最大出力:7,200kW[内2.5MW程度が調整電源として見込めるようになる] 最大使用水量:26.41m3/s 有効落差:37.24m 水車:水車:横軸フランシス水車×3台 総出力8390kW※ / 3台→2台 導水路:総延長2461.9m 流域:547.0km2(実質は453.2km2) 取水:九頭竜川[東勝原発電所(8.6m3/s)・西勝原第一発電所(11.13m3/s)]268.41m 放水:九頭竜川[富田堰堤]227.51m 1m3/s辺りの発電容量は新ルート:0.52MW+0.98MW+0.27MW=1.77MW・既存ルート:1.02MW+0.88MW= 1.90MW。やはり2箇所で繋ぐより3箇所で繋ぐ方が効率は悪いな~。 寧ろ,勝原第一・第二の10m3/s分(12.0MW程度)を加えた17.2MWが調整力電源として積み増せるってメリットの方が大きいのかも。 |

別案 下山堰堤396mに向けてEL.600m超から取水してみる。  取り敢えず早稲谷の2谷は保留。 [私案]下山発電所 出力:5,600kW 水量:3.2m3/s[1.6] 落差:206m 流域:20.6km2←200m・20km2の目安ギリギリw 導水:7.7+1.6=9.3km。 取水:荒島谷川・小尾谷・沢(無名・・シッタカ谷迄名前あるのに明らかに堰堤の存在よって名前が公式(中央)に把握されてる感じ→名前発見!・大尾谷であった。さすが林野庁!)・谷・三坂谷・藤倉谷・黒谷・黒谷支流610m 放水:九頭竜川[下山堰堤]396m 一寸導水距離が長く,発電量がもう一声欲しい他はまあまあである。 |

別案2 下山堰堤396mに向けて先ずは鷲ダムではなく九頭竜ダムから取水して大納で発電,もう一回取水して下山堰堤で発電。 [私案]大納発電所 出力:8,700kW[+8.7MW] 水量:10m3/s 落差:103m 導水:2.2km 取水:九頭竜川[九頭竜ダム]560.00m 放水:大納川(大納越戸谷出合)453.5m [私案]下山発電所 出力:5,400kW[+4.5MW] 水量:12m3/s 落差:53m 導水:2.7+0.2(大尾谷)=2.9km 流域:大納川37.6km2 取水:大納川(大納越戸谷出合)・大尾谷 455.0m 放水:九頭竜川[下山堰堤(西勝原第一)]398.0m 導水距離は減らせる。 |