| 有本堰堤問題→判明!?/水窪ダムへの導水機能? |

|

|

| 【有本堰堤問題】[→白倉川・戸中川篇・→開発篇] ▲ 更に有本堰堤の取水が非常に不真面目な印象であった。訪問時はこれ。その他の事例。 そんな中で24.7に水窪を再訪問。前回に見送った水窪ダムを視察しての帰り道,念の為,翁川の交叉部(蓋渠部)も再訪してみた。 水窪蓋渠の様に取水工はなさそうで単なる立体交叉の様だが(水窪ダムの看板の翁川蓋渠を実際に見て今一度)一つ 上の橋から覗いてみようと思ったのである。 橋の上から写真を撮る為にクルマで橋に進入しようとすると恰度男性が歩いてくるので譲るも向こうも譲ってくれて,橋の袂にクルマを停めようと思ってるので 先に行ってもらった方が良いなと思いつつも譲って呉れるので急いで右折し橋の袂にクルマを停めるので,その男性の目の前でクルマを停める形になってしま う。進路を邪魔した訳では無いと,すみません,川の写真を撮ろうと思いましてと伝えて,地元の人だろうから一寸話を聞いてみようと水窪発電所の放流水が佐 久間ダムへ流しているけどここの交叉で取水はしてないでしょうかね?と尋ねて見た。 と,私,今は退職したけど電力会社に勤めてましたよ。とのお答え。その後しばしば電力について色々お話を聴かせてもらうが,有本堰堤の話になった時に,気 候変動ということばは私は嫌いだけど近年の気候の変化もあってか土砂で (放水口が)埋まってしまい使えなくなってしまっている,耐用年数50年で計算してるけど建設後50年経つから新しく掘り直すか検討しているらしいと の情報が! なんと真面目に取水してる感じが無いも何も,取水を一切してなかったと云うオチの様だ。まあ私のまともに取水している感じがないという予感は正しかったよ うである。 但しニュースリリースその他が全く出てない様なのでどこまで正確な話なのかは解らず,私がそう訊いただけということで読者諸氏(いるのか?)にはご理解は いただきたい所である。 |

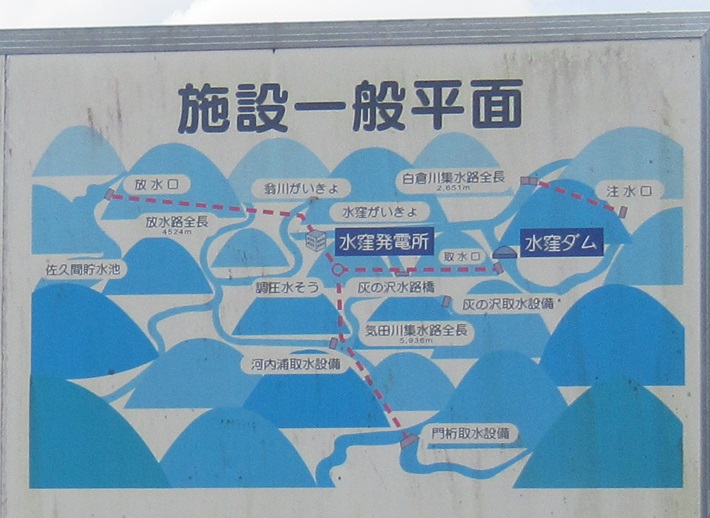

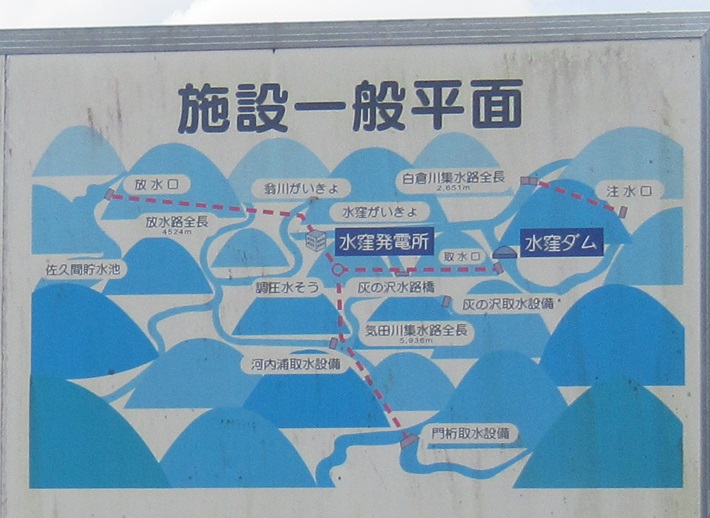

22.8[水

窪PS現地看板]

22.8[水

窪PS現地看板] |

|

| ~水窪河

内川~[→開発含めた詳細はこちら] △ ▲ 門桁から山住峠を経由して県道が降りてく る。 その途中,浦の聚落に水窪発電所の取水口がある。一番最初に通りがかったとき(21.1)は凍結もあってすっかり忘れていて見ずに通過していた。 河内浦堰堤[場 所](24.7訪問) △ 流域面積:5.4km2 最初に見れたのは下流から見に来たのだが,写真は探すのが面倒になって無写真のまま放置になっていて,いつのことだったか。。 24.7の二度目の訪問時は山住峠から水窪ダムへスーパー林道が災害で通行止めで直接抜けられなかったので序でに寄れた。  24.7 24.7道の下にチロル式の取水口がある。 この直上で県道は大きくヘアピンカーブをして水窪河内川をまたぐがそこが山住上橋であった。山住峠というが山住は山のこちら側の様で,川の分岐の水窪川沿 いに山住神社もあった。 |

22.8

22.8~翁川~[→開発篇] △ ▲ 24.7 24.7翁 川交叉部[地理院]…こちらは特になにも無さそうであった(床止工?っぽいものはあった)。更に電力関連施設があるらしかったがそれは変電所(か 開閉所)らしい。→その後,水窪ダムを見学 された[夜雀] さんの記事の中に翁川蓋渠の文字(→この 看板である)が!?まあ取水 工が無くても蓋渠はあり得る(ただ交叉するだけ)し,現時点では無いとの判断は変えない。→それでも気に なったので24.7にまたも見に行ったがちょうど歩いているおじさんと遭遇し,元電力会社勤務の方と知ってしばし歓談したが,ここで有本堰堤が真面目に取水してないように見える訳を 教えてもらった。犬も歩けばである。   22.8 22.8【翁川蓋渠取水】 △ と云う事で,もし有本堰堤から 翁川迄導水路を延ばして取水して水窪ダムで貯水し,且つ,此処で も取水して佐 久間ダムでも貯水するとすると。此処での取水の流域面積は以下の様に成る。課 題は水窪発電所から佐久間ダムへ の放水路の通水量に余裕があるかどうか,である。水窪発電所の最大使用水量26m3/sに加え て水窪発電所正面の蓋渠からの取水量に加えて どの程度翁川からの取水を入れられるのかが,課題である。とはいえ調べて見ると面積はそれなりに小さく17.3km2程である。まあこれくらいなら既存の 水管にねじ込めそうである。それ程電力需要が高くは無さそうな,詰まり水窪発電所が稼働してない時間に,20m3/s程佐久間に送って貯めて置けそうであ る。流域の最上流が欠けているのは後から水窪ダムへの導水を検討するからで ある。  ●翁川からの導水・取水は減ってしまうただでさえ低稼働率の西渡PSへの流域面積の対応(追加 の目処)が着きそうなので有りの方向で行きたい。同じく面積僅少だけど水窪発電所での発電も増やせるので翁川導水もやりたい。 |

24.7

24.7

22.8

22.8

| ~天竜川[佐久間ダム]~ 水窪発電所導水路放水口[仮称] 水量:最大26.5m3/s 年間放流量:? 水窪ダムからの放水量に拠る佐久間ダムの発電量増は年間123,000MWhとのこと[wiki]※ 静 岡県の資料だと2015年度の水窪ダムの使用水量が2億3890万m3で119,782MWh/年である。 ※の二つの数字 が整合的かど うかチェックしたい。 2015年実績からこのwikiの年(何年かは不明)の水量は3億1512万m3と推定される(この年の稼働率は35.6%だったようだ)。この水量で 123GWh電力を佐久間ダムは発電出来るか,が問題である。 佐久間発電所は諸元(スペック)上,306m3/sで350MW発電出来る。詰まり110万m3で350MWh産める訳だ。1MWhは0.314万m3で 発電可能。今123,000MWh発電したので3億8657万m3の水が使用された事になる。おお,結構良い数字が出た。 7000万トン程ズレがある(佐久間ダムが使った水の量が多い)が,これは門桁からの導水推定量と ほぼ一致している。 水窪発電所取水より低い標高からの水窪川からの 取水量,例えば水窪発電所直下の蓋渠地点など,からの佐久間ダム直送だったらこちらの提案(妄想)が既に実現してて一寸胸熱だが?? まあ佐久間ダムの方が最適効率で発電してて水窪の使用水量の推定値が過小になっていると云う感じかな? |

出典:電源開

発(株)

出典:電源開

発(株)

22.6

22.6

| 夏期(4月~10月) | 0.5m3/s |

| 冬期(11月~3月) | 0.3m3/s |

| 水(みさ)窪(くぼ)発電所 水窪川がいきょ土砂吐ゲート改造による運用効率化 会誌『電力土木』 小泉 紘政 電源開発(株) 水力発電部 中部支店 佐久間電力所 岡村 頼優 (株)J-POWER ハイテック 発電事業本部 佐久間事業所 藤原 嘉人 電源開発(株) 水力発電部中部支店 佐久間電力所 水窪発電所水窪川がいきょは,高さ14 m,延長52 m で水窪発電所の放流水を水窪川左岸から右岸にかけて横断させる放水路トンネルを有し,上流の有本取水設備の残流域の水を有効利用するため最大3.0 m3/s の取水を兼ねる取水設備である。本 設備のうち土砂吐ゲートの開閉操作においては一部人力での作業が必要であり,安全面を含む諸課題があることから今回,既設の鋼製スライドゲートから鋼材と ゴムで構成された Steel Rubber 合成起伏堰(以下,「SR 合成起伏堰」という。)へと改造し,設備運用を効率化したものである。 |

22.8

22.8

浜松市水窪民俗資料館 空調使えず10年超、施設内蒸し暑く 修繕に数千万円|あなたの静岡新聞 https://t.co/leFzdIEkcG

— passerby (@tokyopasserby) August 12, 2023

| ~戸中川(戸中

沢)~ △ ▲ 水窪ダムは水窪川やその上流で本流格の白倉川ではなく支流の戸中川に建設されたロックフィルダムである。天竜川の雲名から山住峠と水窪ダムを 経由して天竜スーパー林道が延びてきてる。前回(22.8)は時間 も限られていて入り口だけ写真撮って侵入は省略した。 その道路は戸中川ではなく灰の沢付近から分岐する。この上流にも取水口があり,取水された水は門桁同様水窪ダムは経由せずそのまま発電所に送られる。 取水口とダムとを併せて行っておけば良 かったが次の機会としたい…ということで今回(24.7)の再訪となった。  22.8 22.8

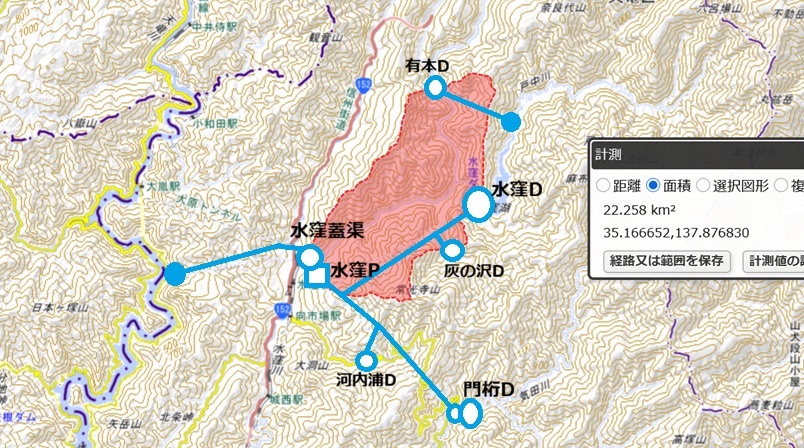

水窪ダム[wiki] [便覧][水 力][夜 雀] △ ▲ 河川 天竜川水系戸中川 目的/型式 P/ロックフィル 堤高/堤頂長/堤体積 105m/258m/2411千m3 流域面積/湛水面積 172.3km2 ( 直接:57.6km2(戸中川) 間接:114.7km2(有本堰堤[水窪川]・門桁堰堤[気田川]他)※ ) /84.1ha 総貯水容量/有効貯水容量 2,998.1万m3/2,283.6万m3 ダム事業者 電源開発(株) 着手/竣工 1967/1969 各種標高 堤頂標高:510.00m 満水位標高:505.00m 低水位標高:465.00m 基礎標高:405.00m 送水: 水窪発電所(?m3/s・ m) 利用水深 40.00m ※【流域に就いて】:便覧には水窪ダムの間接流域として114.7km2が 計上 されているが誤りではないか。有本堰堤は計算してみると流域が45.9km2しかない。明 らかに門桁堰堤からの56km2の 他,河内浦や灰の沢を 含む水 窪発電所全体の数値である。単 なるダムの流域と発電所の流域の取り違えによる単純ミスの可能性もありそうだが,もう一つの可能性として思い至ったのは舂米PSの茗荷谷ダム以来の事であるが直 接は繋がっていなさそうな支導水路域の門桁等からも逆送して水窪ダムに流し込み可能な様に設計されてるとしたらムネアツである。門桁堰堤の方が標高が上なので物理的には可能 である。逆送は奥入瀬川と十和田湖の間で行われてるのは確認している。 24.7にようやく到達♪ 灰の沢を途中迄遡上して,灰の沢をヘアピンで離れて更に登り,例のごとくトンネルを抜けると水窪ダム のある戸中沢となる。  堤体  石碑。なんか字が下手くそ!?佐久間発電所の入り口の字体は結構ポップ なのにw[→佐久間正面]  看板[→有本堰堤問題・翁川蓋渠[同開発篇]・ダム諸 元・発電所諸元]  大回りを強いられたが,おかげで河内浦堰堤は寄れた天竜スーパー林道の通行止め  ダム湖 天端は通行可能だけど,今はプランターが置かれてるけど昔はそのような駒止が無かったようだ[→damnist]。  心ある読者は気づかれたと思うが,この日は何処も大雨の影響で出水気味なのに水窪ダムはだいぶ貯水率に余裕があるようだった。やはり集水に問題があるよう だ。  放水口・洪水吐? 円弧状になっているからラジアルゲート(テンターゲート)ってやつですな。  取水工?  ダム湖に沈んだ戸中(栃生)の村の様子を伝える看板  水窪ダムは諸元より30百万立米,有効貯水量22.8百万立米であ る。4月,7月等は貯水量以上使 用しており溢れる分を放水しているが使用水量に対して放水量は微かで あり, まあ計算通りという結果か。 水窪発電所データ[→発 電所諸元はこちら・データまとめはこちら] ▲ 認可最大:50.0MW・常時:7.6MW 年間総発電量:141,000MWh(1億4,100万kWh)[水力] 158,000MWh/年[wiki]※諸元から 水量 最大使用水量:26.50m3/s・稼働率27.3%(2015年)/19.9%(2016年) 稼働率が可成り低い。これは尖頭需要用電源である事を示唆していて必ずしも悪い事では無いが,再エネ電源の発電量そのものを増やしたい時期ではある。 県のデータを纏めその2010 (H22)のミス (推定)を修正して2015年を追記したのが以下 である。2010年の放流量も1/10にしたが,73百万m3の可能性もあるのかも。。 いずれにせよ”放水量は 僅 か”と書いた様に,こんだけきっちり水を使い切って発電所のこの低稼働率では先が思いやられるなあ。。(追記:理由はこんな感じらしい。) 3,4月は雪解け水,7~9月は降水(雨)が多かったのか2~3,000万m3使用している。併し後は余り高い利用率とは云えない様である。特に梅雨時の 6 月が低いのはこの年空梅雨だっけ? ダムからの放水量が殆ど0ってのはどんな状況だ?ダム直下の戸中川は山 王峡を形成してるけど直ぐに水窪川に合流するのでこの僅かな区間が瀬切れしててもOKって感じなのか?利水権更新前?

平均水利用量:2億2,100万t・発電所稼働率:23.4%。ダムの直接流域は 57.6km2であり,これだけで2億トン集めるのはやや多い気がする。戸中川上流から1億2千万トン,門桁他56km2その他から1億トンって感じであ ろうか。 もし有本堰堤45.9km2が生きていればもう8,000万トン程水を増やせて,稼働率は32%程度に迄改善出来そう。 今,諸元から最大使用水量:26.50m3/sで認可最大: 50.0MWで119,782MWh/年ということで50MWで動いたと仮定すると稼働時間は約100 日=2,395h=8,624,304秒となりこの時間動かすのに水は228,544,056m3=2億2800万トン必要となる。 実際50MWより小さい数値で動かした時に発電効率が下がったりはするだろうからもう一寸必要な水は多くなりそうだけど,それが水窪ダムを経由しない門桁 他から取水して直接利用した水量(700万トン??)となるか。 割と直接利用が小さいけど,水をかっちり貯めて必要な尖頭時のみ発電する水窪の運用としてはそれっぽい感じもする。 再び,諸元から流域面積:172.3km2 ( 直接:57.6km2 間接114.7km2 (→水窪川・有本堰堤:45.8km2・気田川・門桁堰堤・瀬戸ノ沢:56.8km2・水窪河内川・河内浦堰堤:5.4km2 灰の沢7.8km2 非突合1.1km2)である。 上の表から水窪ダムは水はきっちり抱え込んで漏らさないので直接流域からの水はそのまま保蔵できてると考えられる。秋葉ダム・船明ダムの水量の推計から100km2で2億トン,,秋葉・佐久間の水量増から 2.8~3.8億トン(やや過剰推計?)と推計される, ad hocに流域はすべて2.5億トン/100km2程度と仮定して,有本堰堤が機能をしてないという前提を踏まえ,直接流域57.6km2か ら比例計算で1.4億トン。残りの68.9km2から0.8億トンとなる。更に面積で比例計算して 門桁・瀬戸ノ沢で6,500万トン,河内浦と灰の沢で1500万トンって感じである。門桁地点(門桁と瀬戸ノ)56.7km2での流量は1.4億トン,放 流量は7,500万トンと推定される(取水率は約46%計算となる。期待より低い?)。門桁地点から豊岡堰堤の間は8.3km2しかないので年間 2,000万トン。豊岡堰堤の通過水量がデータで9千~1億トンなのでほぼほ ぼ整合的である。豊岡堰堤の取水率は37.3%である。門桁より低いし,門桁の取水率もそんなものなのかもしれない。 機能不全の間接流域に代わって電源開発を構 想した[戸中川第一発電所(13.4MW)・戸 中川第二発電所(7.3MW)・奥気田発電所(10.5MW)]彼らに頑張って貰いたい所である。 純粋な取水堰堤よりは取水力は劣るがそれでも無いよりは水を有効に活用で来て稼働率を多少上げることも出来るであろう。気田川での水量推定結果はこちら参照 |

22.8

22.8

| 名前 | 流域 |

総延長[流域・延長比] | 内径 | 取水位 | 放水位 | 取水量 | 摘要 |

| [私案]翁

川集水路 |

9.1km2 |

2,245.0m[4.1] |

EL.515m |

EL.512m |

??(梅島堰堤[仮]) |

翁川集水路の放水を白倉川集水路で取水するのでちょいズレてるがその辺

は要調整。 |

|

| [既設]白倉川集水路 | 45.9km2 |

2,651.20m[17.3] | 2.10・2.30m(馬蹄形) | EL.514m | EL.518m 以下 | 8.5m3/s以下?(有本堰堤) |

ダム湖が可成り水位下がらないと取水しない?? |

| [既設]気田川集水路 | 61.6km2 |

5,936.52m[10.4] | 2.40・2.50m(馬蹄形) | EL.514m | EL.511m 以上 | 8.5m3/s(門桁堰堤) | 取水は門

桁(気田川)53.7km2,瀬戸ノ沢3.1km2,河内浦(水窪河内川)4.8km2 |

| [既設]放水路 |

4,524.18m |

3.70m(馬蹄形) |

EL.263m | EL.257m? |

26.5m3/s以上?(水窪蓋渠) |

放水路は余水吐も兼ねることで門桁他の沢水の佐久間ダムで

の貯水をしていると思われる。 |