~蒲生川・塩沢川~[→詳細]

蒲生川と蒲生橋

23.3

23.3| 只見川の流域は約三千八百平

方キロメートルもあり,春の雪どけ期にはこ

こからどっと只見川に水が落ちる。雨量になおして年間二千五百ミリから三千ミリだが,春四,五,六月の三ヶ月で一年の60%が流れ出す(※1)。 田子倉付近で一年間に只見川を流れる水は二十五億トンにもなるという(※2)。 |

23.3末

23.3末~蒲生川・塩沢川~[→詳細] 蒲生川と蒲生橋  23.3 23.3 |

| ~叶津川

~ R289分岐 八十里越えの建設に私は批判的では有るが,そのR289が遡るのがこの叶津川であった。知ってればちゃんと写真撮ったのに失念していた。  23.3 23.3災害を受けた只見線の復活にも私は批判的であるが,もともとダム建設の為に建設された区間である。 |

~伊南川~EL370m 只 見特定地域総合開発計画 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 なお、只見川最大の支流 である伊南川流域については計画が頓挫した。舘岩川との合流 点下流に建設が予定されていた内川ダム・内川発電所計画[こ の辺か]であるが、基礎岩盤が思った以上に悪く高さ119メートル・貯水容 量3億2000万立方メートルの巨大ダムを建設するには不安が生じたことや、水没物件が319戸[人口統計ラボ: 内川23世帯45人・耻風(はじかぜ・恥の異体字か!)16世帯46人・大原10世帯26人・小立岩11世帯34人・木伏68世帯173人・大桃下ノ原 53世帯133人・大桃平沢山(鱒滝?)0人合計128戸324人迄 減っている。H29現在。今はもっと減っているだらうけど結構未だ人は住んでる。。]と本計画中最大となり、交渉の 難航が予想されるという理由から建設を断念。これに 伴い内川ダムからトンネルで導水 して8万キロワット(とは註:数値疑問)の発電を行う辰巳山発電所計 画[辰 巳山はこの辺]も内川ダム中止により計画が成り立たなくなったため断念を余儀なくされた。 一方伊南川は1947年から3年連続で水害の被害を受けていたこともあり建設省北陸地方建設局[注釈 25] が舘岩 川合流点直上流部の伊南川に洪水調節を目的とした大桃ダム計画を1950年代後半より立 てていた。高さ74メートル、総貯水容量1388万立方メートルの重 力式ダムで、内川ダムに比べると大幅に規模は縮小しているが、東北電力は この大桃ダムに電気事業者として参加し、2万600キロワットの出力を有する大桃発 電所計画[大 桃はこの辺・人口統計ラボ:大桃下ノ原53世帯133人・大桃平沢山(鱒滝?)0人]を立てた。しかしこの大桃ダム計画も地盤や水量調査といった 基礎調査を行うに留まり、1960 年代半ばには立ち消えとなった。こ れ以後伊南川本流では新規の水力発電計画は実施されず、戦前から稼働している伊南川発電所のみが残るに至った。 ほしいなあ,80MWの辰巳山発電所☆ 先ずは原計画を求めて規模を小さくして実現を検討したい。 |

常盤橋の上から眺める合流点。

常盤橋の上から眺める合流点。

| 【只見発電所増強】 現行:田子倉ダム(3億7,000万m3)510m──田子倉発電所(400MW・420m3/s)→只見ダム(2,000万m3)390m─只見発電所 (65.0MW・375m3/s)370m─[未利用落差20m]─350m滝ダム(2700万m3)─300m3/s─滝発電所 (92MW)355m 1959年(S34)の田子倉発電所(放水位388.31m)運開時点でその下流の水発施設は本名ダム(1954竣工・V=1,347.2万m3・HWL=317.00m)で あった。70m程無為に流れていったのである。そこで逆調整池として建設されたのが滝ダ ム(1961竣工・V=1,030.0万m3・HWL=354.00m)である。伊北(現只見町中心部)を水没させるような巨大ダム構想もあった よう()だが結局利用水深5m程度の小さなダムとなり,依然として35m近い未利用落差がのこることとなった。 この滝発電所完成後,只見発電所建設前の田子倉発電所が放水する膨大な420m3/sの内,未利用落差35mと使い切れない120m3/s(= 420m3/s[田子倉放流分] -300m3/s [滝使用可能分])を2700万m3[滝ダム貯留可能分・62h分]が,同じく1989年の只見発電所建 設後は未利用落差が残り20m程度になって未利用 分も45m3/s(=420m3/s[田子倉放水分]-375m3/s[只見利用分])を只見ダム200万m3に,75m3/s[只見放流分]を滝ダム 2700万m3に貯めれば良いとなったので一寸余裕が出来た。印南川から暴戻な流込があるものの無為な放流は大部減ったのではないか?残る本流の問題点は 未利用落差26m(=370m[只見放水位]-354m[滝ダム満水位])の利用し尽くし である。 穏当にこれを活用したいとなると,思いつくのは佐久間第二ダムみたいに只見発電所の放流水を (どこで放水しているか不明だが),そ のままサイフォンで対岸に持って行き大水量・低落差で発電すると云うやつである。

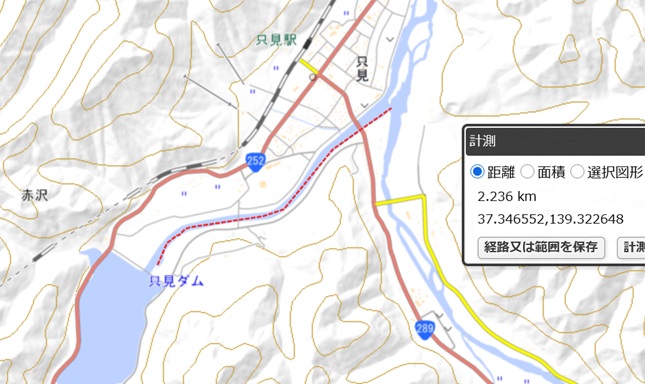

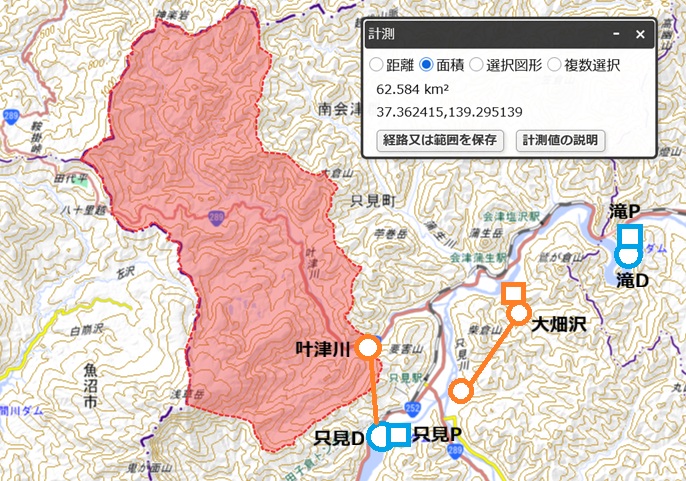

これを此処の只見システムに適応してみる。只見が田子倉の逆調整池である事を加味しても似たような感じである。 その為に先ずは只見ダムに水を集める。貯留量が200万m3と大した量は確保出来ないのでささやかにやる。 【叶津川導水路】 取水堰:叶津川(藤沢出合付近)EL400m 取水量:20m3/s位? 流域面積:62.6km2  水を集めたら発電所である。放水口の謎はほぼ解けたので取水地点は伊南川との出合付近370mである。 【第二只見発電所諸元】 [私案]第二只見発電所 出力:48,000kw[+48.0MW] 水量:375.00m3/s 落差:15m 導水:3.7km 取水:只見川[只見発電所(370m)](伊南川との出合)・大畑沢川371m 放水:只見川[滝ダム354m](蒲生川出合)352m 「妙に綺麗なというか直線的な堤防で固められた只見川」が放水路(本流を改修)とすると取水工は伊南川との出合付近で良い。 導水路扱いして伊南川の河川改修とかして取水工が原因で溢水とか起こさない様に気をつけたい。 もし可能なら叶津川にダムも建設して治水もしつつ調整池としたい。只見ダムと同水位とすると田子倉の逆調整や上流(田子倉ダムの直接流域702.3km2 から只見ダムの直接流域)からの [私案]叶津ダム |

| 沢名 |

距離 |

流域面積 |

その他備考 |

| 西 の沢 | 1.05km | 32.0km2 |

小戸沢上流 |

| 東 の沢 | 2.87km | 小戸沢上流 |

|

| 楢 戸沢 | 4.40km | ||

| 水 無沢 | 8.27km | 24.6km2 |

白沢支流 |

| 白 沢 | 8.42km | 黒谷川支流 |

|

| 黒 谷川 | 10.83km |

【田子倉ダム筒水(案)】 田子倉ダムへの導水検討。楢戸沢迄3沢で4.40km,32km2か。大きいのか小さいのか解らんな ~。。まあ田子倉の容量を考えるにやって損はないのではないか。 西の沢と東の沢は合流して小戸沢となって只見ダムに流れ込むので,この導水路があれば,貯水量の少ない只見ダムの救済にもなる。更に叶津川から只見ダムへ導水するなら(→私案)尚更である。 100km2で2億トン取水できるとする(→推論)と年間取水量6000万トンぐらい。只見ダムには流 れ込むので新規に発電出来るのは田子倉発電所のみ。ただ只見ダ ムに洪水時に流れ込む分をカットできるので,その分,貯水量が小さめの只見ダムに流し込む量を別の川から増やす事が出来そう。叶津川等可能性がありそう。 田子倉は420m3/sで400MW発電出来るから6000万トンあれば14時間発電出来て年間5,600MWh発電出来る。20円/kWとすると年間1 億1,200万円。耐用年数を30年とすると33億6千万円を生み出す事になる。トンネルと取水堰建設するのどんなもんなんやろ。。ペイしそうな感じもあ るんじゃが。  更にその東側,黒谷川迄追加で6.43km,24.6km2位は追加出来そうだけどこの流域は伊 南川開発で使う個人的な予定もある。取水は西の沢~`楢戸沢の3つでOKかな。。更に叶津川でも45km2 |

| ~袖沢・白戸川~ 色々考えて見たが,基本開発されてて新規の案件をねじ込む余地に乏しい。 袖沢と纏めて開発してみたがあんま巧く行かなかった。。[→ボツ案はこちら]。  |