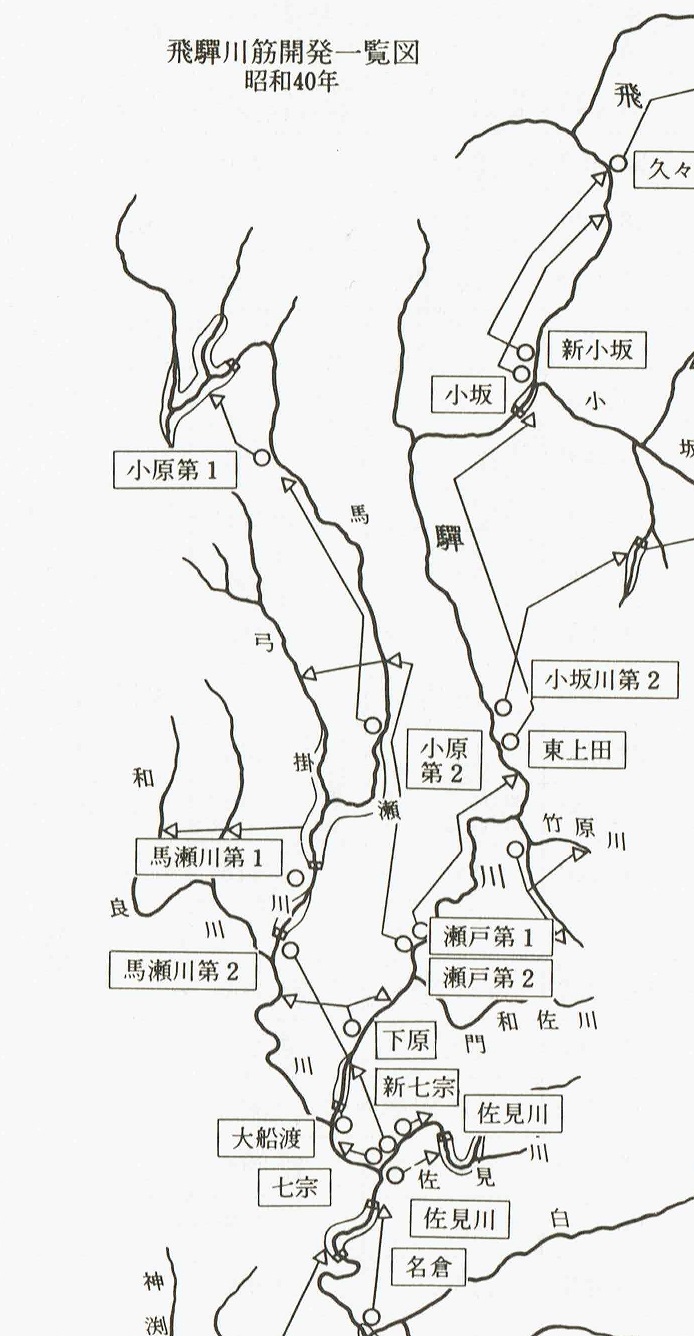

東上田ダム(小坂ダム)

下呂市小坂町[場所]・中部電力(株)・発電

集水:飛騨川・小坂発電所

送水:東上田発電所・中呂発電所

堤高:18m

流域面積/湛水面積: 770km2 ( 全て直接流域 ) /21ha

総貯水容量/有効貯水容量 1065千m3/561千m3

着手/竣工 1952/1954

送水:中呂発電所(20m3/s)・東上田発電所(40m3/s)

本当は東上田ダムだけど国土地理院 にも小坂ダムと書かれちゃってる東上田ダム。此処から中呂発電所を通じて益田川の水を馬瀬川へも送り込む重 要なダムで ある。

21.5.21現地視察。前回はもう真っ暗でどうしても見つからなかったのだがあっさり発見。とは いえ内容は残念な結果でなんと東上田ダムからの放水は 水量が重複していて合計 で40m3/sしか無いようだった。詰まり中呂に20m3/s送ってる時は東上田には20m3/sしか送れず,東上田に40m3/s送って る時は中呂には給水出来ない(しない)容量の様だ。

益田川流域 最大の隘路に急浮上である。。(→こちら参照)

小坂ダム(小坂堰堤)と東上田ダム(小坂ダム)の流域面積の差から270km2程増えていて(=20m3/s以上は水を追加的に確保出来そうで),その上 で久々野発電所の最大使用量44.70m3/sなので60m3/s程度は恰度良い水量かと思っていたのに,東上田ダムが40m3/sしか供給出来んのはだ ちか ん。

ゲートと取水部。

中呂(ちゅうろ)発電所[水力]

下呂市中呂・中部電力(株)・発電

出力:13,300kW 常時:0kW

最大使用水量:20m3/s

有効落差:

立軸フランシス水車 出力13800kW×1台

受水:東上田ダム

送水:岩屋ダム・飛騨川

此処から中呂・馬瀬第一・馬瀬第二と徹底して常時0kWである。ピーク時以外は動かさないぞと云う感じである。

23.2

23.2益田川を跨ぐ導水管はこんな感じ。あの山の向こう側迄,或る程度の下り勾配付けて水を送るのにこの低さで大丈夫かと思うけど結構南下するとこの高さが岩屋 ダム湖の湖面になるのだ。 実際に馬瀬川の流域は南北に長く,R41を南に向かって走っていると何度も右折馬瀬の 青看板が出てくる。

20.11

20.11南側からの写真。川渡った所で地中に潜るようだ。

23.2

23.2中部電力(株) 東上田発電所[水力]

運開:1954.12

水路式・調整池式

認可最大出力:35,000kW 常時出力:16,400kW[46.9%]

最大使用水量:40.00m3/s

有効落差:104.53m

水車:立軸フランシス水車20000kW×2台

導水路:総延長12807.0m

流域面積:770.0平方キロメートル

取水:飛騨川[東上田ダム]504.00m

放水:飛騨川382.18m

ピーク時には20m3/sを中呂に奪われてしまう東上田PS。ちゃんと対応はされてて水量低下に弱いフランシス水車が2台用意されてて定格が20m3/s ×2で,40m3/sで動かさない時は一台だけ動かせば恰度20m3/sで動かすのが最適なようになっているということか。

まあ中呂発電所設置の前からこの2台体制なんであろうけど。。

瀬戸ダム

出典:水資源機構(pdf)

出典:水資源機構(pdf) 出典:『飛騨川』

出典:『飛騨川』 出典:岩屋ダム

出典:岩屋ダム

[水資源機構]

[水資源機構] 20.11

20.11 20.11

20.11

20.11

20.11

23.2

23.2 23.2

23.2