【戸中川発電所】 ▲

El.700m水準…東俣沢・西俣沢・白倉川延伸で取水,水窪ダム湖畔で発電→上流側で白 倉川発電所と連檐という基本戦略。

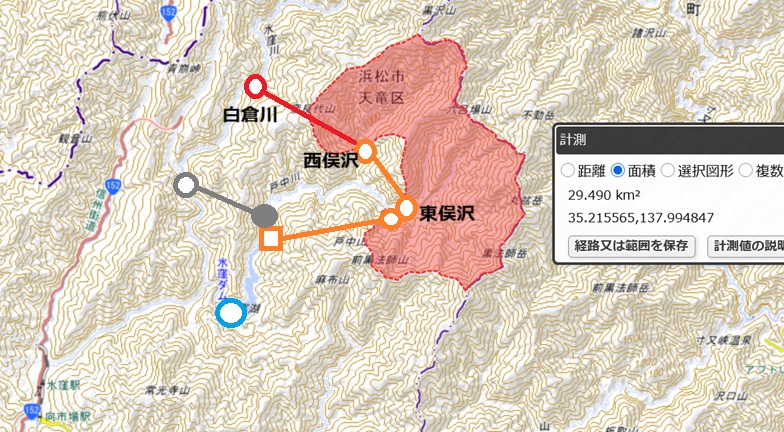

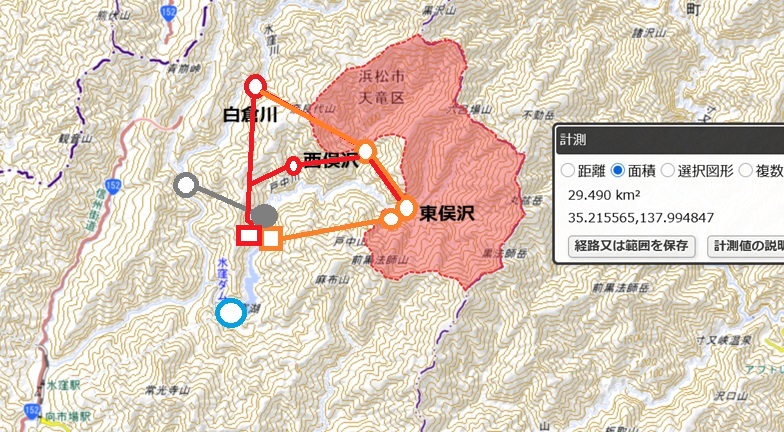

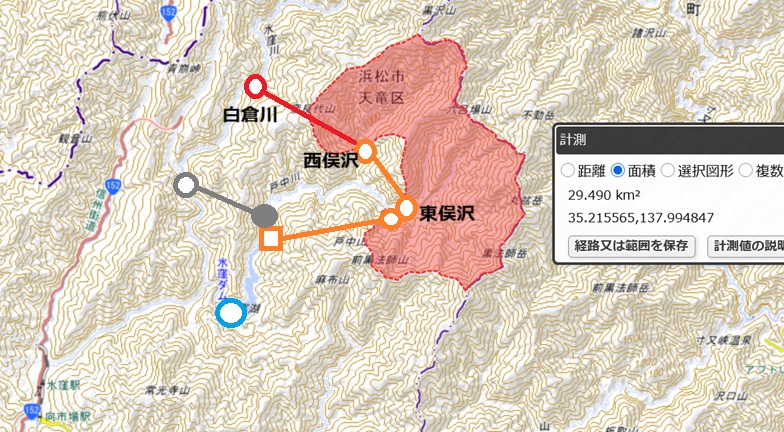

| ~戸中沢~ △ 流域:東 俣沢・中俣沢(696m(gsi)): 17.3km2 /流域:西 俣沢(697m(gsi)):11.9km2   東俣・中俣・西俣と仲良く並んでいる。 この中俣沢右岸で2011年の台風が原因で大規模な斜面崩壊が発生して中俣沢が塞がれ土砂ダムが出来たそうな。湛水池の最大容量は約53万m3とのこと。大井川ダムや寸又川ダム張りのダム爆誕すげえw 2019年11月の時点でこのダムは残っていて浸透性が高く、堰き止め湖の水は越流したことはないらしい(→越流は崩壊更に土石流の危険を高める)。雨割 れらしきものはあるそうだ。[砂防 学会][山レ コ][ggl 地図] 「土砂ダム堤体の透水性は相当程度に高く, 稀な規模の豪雨でなければ越流は生じないと判断される」と砂防学会のペーパーにもあるので越流・決潰は今の所免れてる様だ。また透水性の高さは貯水には使 えそうにないが砂防と貯水兼ねてダム作れないかねえ? こ れかな?十津川第一PSで見た栗平川土砂ダムでもそうだったけどグーグル は自分の衛星写真使って地形図アップデートしてるから地理院より早くて正確な部分もある。 導水路はここまで6.6km程。意外に近い。発電所との間で上 足毛沢(gsi)からも導水出来る。 併せて以下の様な感じになる。更に白倉川から取水すると 下図の赤 線の様になる。  導水経路比較検討赤:4.97+6.1=11.1km 橙:10.5km 意外に橙の方が短い様だ。赤にはナラシロ沢で取水出来るメリットはあるが軽微だ,  25.5白倉集水路の排水口を目指して水窪ダムの深淵に挑む。此 処の分岐点。比較検討で見たナラシロ沢は奈良代と書くようだ。  排水口水没の情報通り,ダム湖はこ の辺(gsi)から既に土砂で埋め尽くされていた。   吊り橋が見えてくる。地図のこ れ(gsi)だ。リンクは拡大画像。  吊り橋は廃橋であった。少なくとも8年前(2017.5)は渡れたみたい[→ラピス]。 この頃(2017年)から土砂を運ぶダンプが走り回ってたそうなので土砂の堆積に悩んでいたようだ。 名前はとちゅうばし(戸中橋)で1970.2.25と私の生まれる一年半前の程の誕生だそうな。天寿を全うしたのかな?水窪ダム竣工が1969だからダム 運用後に新しく架けた感じ?  その先で湖底に降りれるようになっていた。   水窪発電所 水窪貯水池土砂管理の内 湖外搬出工事 (202 年) 工事の期間 2025年4月1日~ 202 年 3月31日 この吊り橋の向こう側の山付近が上の計画図   嘗ては湖面だった砂利面に立てて満足して,電波がなく放水口の場所がよく解らず,初めての場所の不安もあって早々に引き返してきてしまった。放水口はもう 一寸奥,この先に端があってその先であった。再訪を期したい。 奥地開発の残りは以下の白倉川の項で検討してみる。 |

~白倉川(水窪川)~ ▲

700m取水…白倉川 [原私案]戸中川発電所(T1)+[原私案]白 倉川発電所(S1)

西俣沢…[私案]白倉川発電所(S2)+[縮小私案]戸中川発電所(T0)

→比較検討/取水増効果

更にお隣の水窪川源流の白倉川からも取水してみる。ここも有本堰堤で 間接的に取水はしているが,何時見てもゲート開放の有本 堰堤が不甲斐ない状況なので取水にプラスである。いつ取水してるだかやぁ(遠州弁で愚痴ってみた。日本語訳をすると「いつ取水してんねん。。」って感じで ある。)(追 記→重要証言確保!)

22.8

22.8有本取水堰堤(ダム) △

高さ:9.3m 頂長:38.2m

取水量:?

貯留量:不明→無し

流域:45.9km2[とは調べ]

取水:白倉川(水窪川)

送水:戸中川[水窪ダム]

有本堰堤から暫く奥へ走ると草木と白倉国有林の分岐に至る。直進が国有林で左折がルート(門桁は県道だがこちらは市道水窪白倉線)で青看が立ってるのも門 桁と似ている。

門桁は堰堤があったけどここは単なる橋,渡本橋である,「ど」もとと読むらしい。橋の写真は無し。なんで後でアップしたくなる被写体を私は毎度撮り忘れる のであろうw 上の写真も下の写真も橋入れとけば全然印象違うのに。。

| ~草木川~

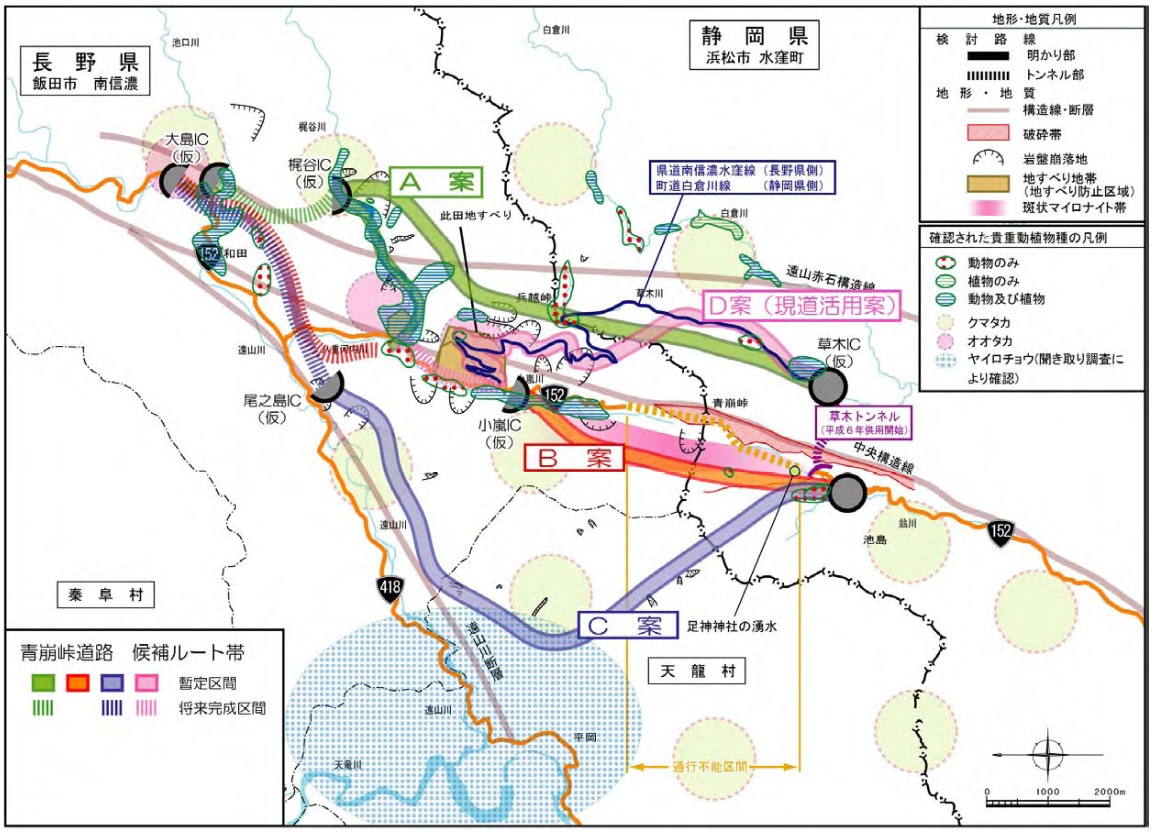

▲ 市道水窪白倉川線を遡って行く。 悲劇の高規格道路,草木トンネルの出口付近に合流する。 道路族時代(2016年頃)にちょっと調べた[→ 道路族(三遠南信道)]が,腑に落ちるという結論は得られ無かった印象である。今回(2025),再び整理し直して一寸見通し付いたかなという感 じである[→道 路族(青崩峠)]。 簡単な纏め: 出典:青 崩峠道路懇談会への報告(国交省中部地方整備局・平成17年) 1980年代前半ぐらい迄にルート沿線の詳細な調査が行われ,草木・兵越経由の国道155号一次改築の案が固まった。 昭和58年策 定の 「水窪町基本計画」より、道路交通についての「現状分析」を転載 >住民の悲願 で あった国道152号の全線開通に向け基本ルートが決定され、本町と外部経済圏との結びつきの強化向上が期待される見通しとなった。 ルートとして は、 池島地内から長大トンネル(1.2km)で草木地内に抜け、そこから草木川に沿って北進し、ヒョ ウ越峠附近でふたたび長大トンネル (1.8km)で抜き、林道ヒョウ越線を北進し、長野県に至るというものであ る。 その後1990年迄にトンネル延長は1.8kmから3.0kmに延伸,改築道路は規格が上げられた事が判明している。 1990年版「水窪町後期基本計画」 では、また新たな基本ルートが構想されている。 >住民 の悲 願であった国道152号の全線開通に向け基本ルートが決定され、四 全総、三遠南信自動車道構想とともに、本町と外部経 済圏との結びつきが実現される見通しとなってきた。ルートとしては、池島地内から草木トンネル(1.3km)で草木地内に抜け、ふたたび長大トンネル (3.0km)で抜き、長野県に至るというものである。③(こちらがAルートにより近いものと思われる。) しかし確認される1990年の水窪町後期基本計画に先立つ1987年に地域高規格道路三遠南信道の整備が決定されて,国道改築事業も高規格道路建設に組み 込まれることになる。 これに 1987(昭 和 62)年度 四全総で高規格幹線道路「三遠南信自動車道」の整備が決定され、着手済みの草木トンネルを同路線に組んで整備することが決まる。 「三遠南信道 に組み込まれることが決定した段階で、“より高速道路らしい”(具体的には一般道の第3種3級から自専道の第1種3級への規格変更)県境トンネルの長さが 4990mにも及ぶ【A案】に 差し替えられた。④」 1997(平 成 9)~2001(13)年 兵越峠附近の地質を再 調査した結 果、予想以上に悪いことが判明②する。 2005(平 成 17)年12月 国土交通省が検討を経てBルートで最終決定と発表する。同時に、青崩峠道路(13.1km)のうち、水窪北 IC~小嵐(こあらし)IC(6.0km)の早期供用を目指すことを発表。 近年は現道活用とか言い出してるんだから,兵越トンネルは(5.0kmの高速ではなく3.0kmの)一般道の現道として建設して現道活用すれば良かったん ちゃうの? それを提示せずにD案という極めて劣悪な案を出した国交省の不作為を感じざるを得ない。 しかし,難工事を経てほぼ完成の青崩峠トンネルは素晴らしいものではある。今後の材料としてガンガン活用させて貰える日が来るのを楽しみにしている。

|

~白倉川上流発電~ ▲

白倉川の僻地ぶりは緯度的には寸又川だと合地山とか釜ノ島小屋付近に対応する。 なかなか凄 い。

白倉川からも導水してみる。有本が機能停止している今,白倉川の水を引けると西渡発電所(H=89.93m)の代わりに水窪・佐久間・佐久間第二(H= 221.95+133.49+12.30=367.74m)で発電出来る。277.81m余分に水車を動かせるのである。

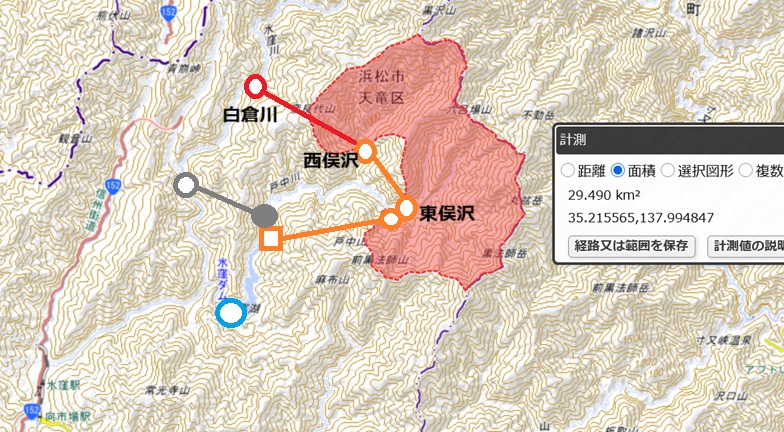

流域:水窪川(白倉川)・導水:4.26km 取水(水窪川704m):30.3km2 △

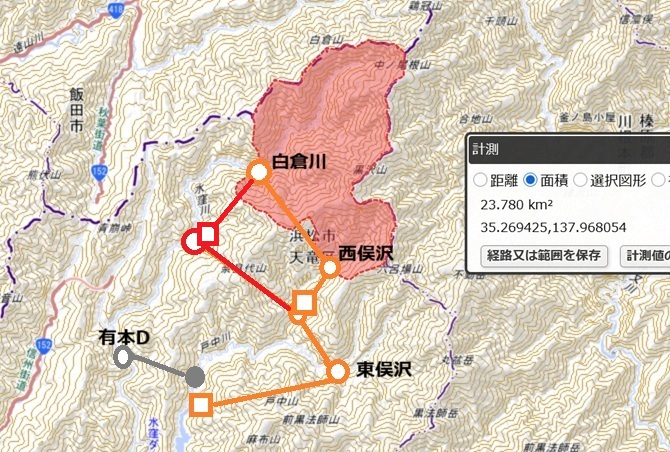

まずは戸中川発電所取水位と合わせる形で導水域を設定してみた。

[原私案]戸中川発電所(T1) △

出力:14,900kW[+14.9MW]

発電量指数:1,263.4(白倉分)+575.3(戸中分)=1,838.6 (有本堰堤考慮:1,166.1) ※

水量:9.0m3/s[1.5](同じく+1.7m3/s)

落差:195m

流域:29.5+30.5=60.0km2

導水:6.4km+4.1km=10.5km[1.42]

取水:白 倉川(EL,703m)・西 俣沢・東 俣沢(上足毛沢出合)[堰堤]・沢 705m

放水:戸中川[水窪ダム(HWL.505m)(こ の辺)]505m

※:この指数は(新規に発電出来る)有効落差×流域面積×0.1で発電量の目安を示したもの。ここでは秋葉ダム迄の落差。以下同じ。

戸中川からの取水は既に水窪で発電しているので白倉の分の寄与が大きい。

白倉川取水域[→原私案諸元・西俣沢取水案諸元・]

この計画だと取水位は700m程度で我慢してるけどもう一段高い所から発電出来るとあっちの開発 (妄想)に 比肩するかも。

と云う事で取水元と導水距離を検討した結果,戸中川発電所の西俣取水堰に向けて白倉川のもっと高い場所から取水して発電してみる。

白倉川発電所は戸中川発電所の存在が前提なので合計値も出してみる。

[原 私案]白 倉川発電所(S1)[赤線案] △

出力:6,400kW[+6.4MW][合計21.3MW]

発電量指数:868.2(有本有り:446.5)[合計2,706.8(有本あり:1,612.6)]

水量:3.2m3/s[1.68]

落差:235m

流域:19.0km2

導水:3.3km[1.93](合計:13.8km[1.54])

取水: 白倉川(水窪川) 945m

放水:西 俣沢(戸中沢) 705m

更に西俣沢からも取水して見る。導水距離は伸びて効率は悪化するが発電量は増える。

[私案]白倉川発電所(S2)[橙線案] △

出力:8,000kW[+8.0MW](対 原案+1.6MW)

発電量指数:981.0(有本有り:559.3)

水量:4.0m3/s[1.68]

落差:235m

流域:23.8km2(19.0[白倉]+4.8[西俣])

導水:5.54km[1.44]

取水: 白倉川(水窪川) (西 俣沢EL.944m)945m

放水:西 俣沢(戸中沢) 705m

更に1.56kmで中 ノ俣(gsi),2.74kmで東 俣(gsi)に到達はする。流域が狭いので両者併せて検討すると流域は4.5km2。まあ白倉川の途中にある西俣と違っ て態々延ばすには値しなさそう。。

またこの白倉川発電所(S2)があると白倉川まで導水路を延ばす意義が減じる。白倉川の水は白倉川発電所の水のみとして導水路を短縮。

[縮小私案]戸中川発電所(T0) △

出力:12,100kW[+12.1MW](原案からの減少分▲2.8MW)[合計20.1MW(S2+T0)]

発電量指数:792.2(白倉)+575.25(戸中)=1367.5(有本堰堤考慮:945.8)[合計2,348.5(有本有り:1,505.1)]

水量:7.3m3/s[1.5]

落差:195m

流域:29.5[直接]+ 19.0[間接:白倉川発電所(案)放流水]=48.5km2

導水:6.4km[1.89](合計:11.94km[1.68])

取水:西 俣沢・東 俣沢(上足毛沢出合)[堰堤]・沢 705m ←直接的に白倉川からは取水せず

放水:戸中川[水窪ダム(HWL.505m)(こ の辺)]505m

【比較検討結果】 ▲ 一覧表 取水増効果 更なる比較検討 以下,比較検討してみる。原案,縮小案の組み合わせで3パターンがあり得る。 発電力指数比較一覧表 △

導水と出力の効率性の②,出力の③は想定通りだけど,発電量は①と③にそれ程の差がなく導水に対する発電量の効率性は①と②で差が余りなかった。 有本の補修をするなら②,出力を追うなら①という感じであろうか。 【白倉川発電所の水窪ダム取水増効果】 △ ▲ ②の元で水窪ダムへの水の導水増がどれくらい可能か検討してみる。 豊岡堰堤での取水量は4割弱[→データ篇]で,堰堤の取水率がこんなもん (37%)だとして,流域19.0km2[白倉川]・年間降水量2.5億トン[推論] とすると年間1,750万トン程。 で,有本では[45.9km2*(1-0.37)+(45.9-19.0km2)]*0.46=6,400万トン取水出来る計算になる。46%で取るには 制水門など整備が必要っぽいが,ざっと計8,150万トンで今有本で全く取水出来てないとする と純増である。 更に翁川導水路もカウントすると9.1km2なので40%程度の取水率を設定すると910万となる。合計9,000万トン程度か。 【更なる比較検討】 指数を比較して,拡大案だけどこれはやってもいいだらう。⓪よりは概ね改善する。また③は矢張り導水効率が良くない。 ①か②のどちらが良いかはなかなか決めかねる。 毒食らわば皿迄(笑),白倉 川まで延ばすならと,草木川にも触手を延ばすがこちらは近くで取ろうとするとかなりの高度差となる。 元々北又渡発電所の導水路だったのが落差が あった為に小水力を設置した易老沢発電所のような小発電所を建設して導水して みる。 [増強私案]戸中川発電所(T2) 出力:15,700kW[+15.7MW(+0.8MW)] 水量:9.5m3/s[1.5] 落差:195m 流域:29.5[戸中]+30.5[白倉]+3.5[草木]=63.5km2 導水:6.4km+4.1km+1.3km=11.8km 取水:白 倉川(EL,703m)・西 俣沢・東 俣沢(上足毛沢出合)[堰堤]・沢 705m 放水:戸中川[水窪ダム(HWL.505m)(こ の辺)]505m [増強私案]草木発電所(K) 出力:500kW[+0.5MW] 水量:0.5m3/s 落差:130m 流域:3.5km2 導水:1.3km 取水:草 木川EL.840m 放水:705m  易老沢発電所の8.8km2に対して3.5km2とやや小さい。落差はデカイので出力は倍程度となる。 易老沢は8.8km2に対して北又渡含めて28.67+256.0=284.67mの落差で発電出来る。発電量指数は約250。 こちらは3.5km2に対して草木と[増強]戸中川で325mの落差で発電出来る。発電量指数は113となる。半分以下か。 もう一度指数で効率性を計算してみる。 再・ 発電力指数比較

まあ無理に発電規模を追うよりは有本堰堤復活させた(修理した)方が良さそうな感じではある。 有本堰堤は修理をしたいと思っているので,ここはやはり②であろう。 |

【白倉川・戸中川奥地開発最終案】 ▲

[縮小私案]戸中川発電所(T0)

出力:12,100kW[+12.1MW](原案からの減少分▲2.8MW)[合計20.1MW(S2+T0)]

発電量指数:792.2(白倉)+575.25(戸中)=1367.5(有本堰堤考慮:945.8)[合計2,348.5(有本有り:1,505.1)]

水量:7.3m3/s[1.5]

落差:195m

流域:29.5[直接]+ 19.0[間接:白倉川発電所(案)放流水]=48.5km2

導水:6.4km[1.89](合計:11.94km[1.68])

取水:西 俣沢・東 俣沢(上足毛沢出合)[堰堤]・沢 705m ←直接的に白倉川からは取水せず

放水:戸中川[水窪ダム(HWL.505m)(こ の辺)]505m

[私案]白倉川発電所(S2) △

出力:8,000kW[+8.0MW](対 原案+1.6MW)

発電量指数:981.0(有本有り:559.3)

水量:4.0m3/s[1.68]

落差:235m

流域:23.8km2(19.0[白倉]+4.8[西俣])

導水:5.54km[1.44]

取水: 白倉川(水窪川) (西 俣沢EL.944m)945m

放水:西 俣沢(戸中沢) 705m

[再興]有本堰堤