中電:大島谷堰

堤[豊岡発電所へ送水]…位置不明 △

水利権:0.084m3/s

真冬の冬枯れに全体に白っぽく色が飛んでしまって色が褪せた感じだけど酷そうな林道で子どもも恐がりそうだったので行かず。

場所は恐らく此

処。林道も大島谷も地図では描かれて無くて不明。24.7に再訪時は夏なので色彩豊か♪

21.1/24.7 21.1/24.7

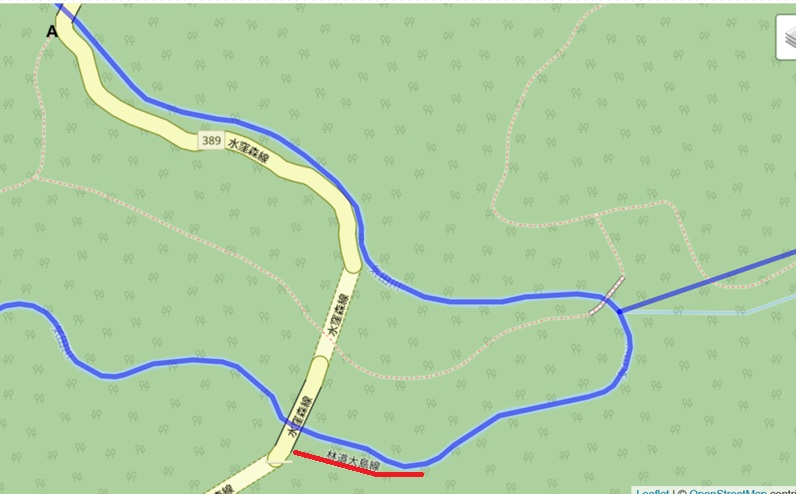

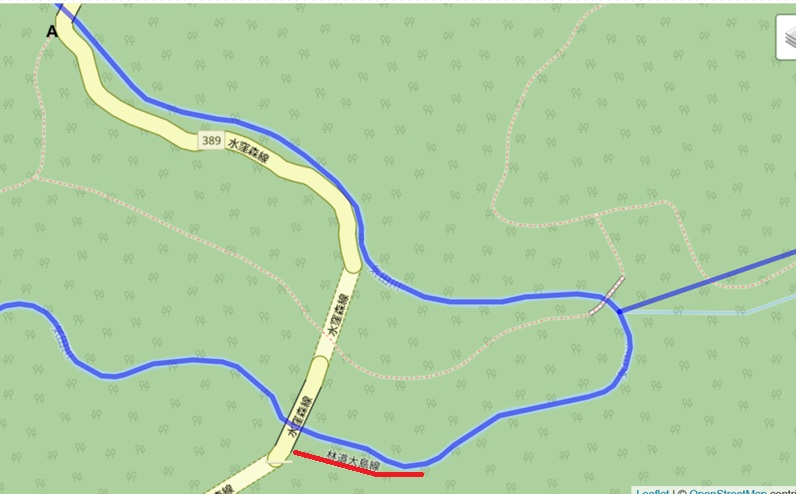

→調べるとここ↓(出典:川の名前地図)だっ。

沢っぽいの此

処位しかないよなとは思ってたけど地理院だと川扱いすらされてないww

こちらには林道大島線が描かれている。

この地図だと林道大島線は大島谷迄は通じてない様に見える。。大島谷へはもう一寸奥(A地点)から分岐する道が通じているように見える。

24.7の再訪時は熊鈴を掻き鳴らしながら一寸歩きで奥迄進入を試みる。

大岩が転がるなどしている道は直ぐに土砂崩れ箇所が現れたので無理はせずに直ぐに引き返してきた。上の地図の道が途切れたあたりであろうか。

但し以下で見る様に豊岡堰堤での取水位465mを下がすとこ

の辺。この辺だと土砂崩れを乗り越えて進めばこの林道大島線で辿り着けそうな感じはする。。(標高線的に川の分岐点はさっきの川の名前地図(これ)とは違う気がする。。)

大島谷へいくのは山道みたいで上図A点(地理院)から分岐する破線で描かれているが,この点のストビュウはと,,→

これはワイルドww

図中の・551辺り迄あるけばどっかに取水口が見つかりそうな感じもあるんだけどねぇ。。。25.11現在,クマが怖くて山の中に入る気がしない。。難儀な世の中になったものである。

頼みのグーグルもイマイチ不鮮明で…ここなんかあるかな?

取水量は最低ランクの0.084m3/s。これでもペイするとは。。

推定流域面積は 1.9km2

基準取水量(私の勝手な経験則・面積[km2]の10%が取水量[m3/s])は0.19m3/sとなるので面積比で44.2%。

|

24.7

24.7

24.7

24.7

21.1/24.7

21.1/24.7