[増強私案]奥豊根発電所[→原案(津具・坂宇 場発電所)] △

出力:13,800kW[+13.8MW](大入頭首工=機能停止)

水量:10.0m3/s[1.04]←一寸だけ強気に

落差:163m

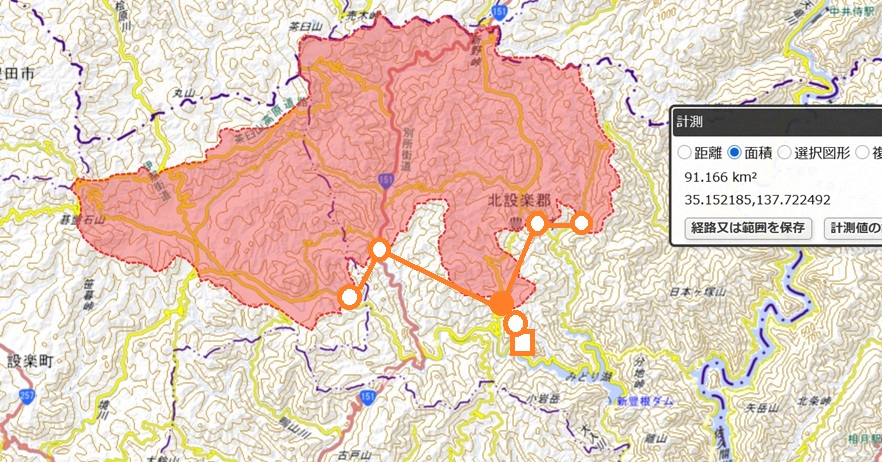

流域:70.6+24.9=95.5km2

導水:8.2km+古真立支水路4.1km=12.3km2

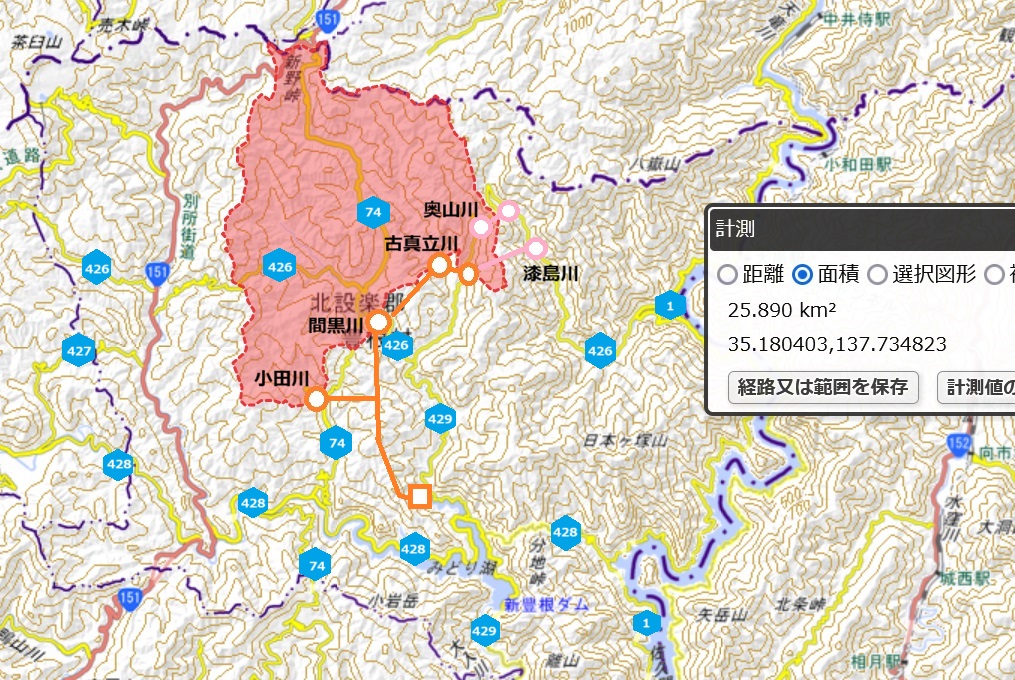

取水:津 具川・岳 地土(地名)・坂 宇場川(坂場)・小 田川・間 黒川・古 真立川638m

放水:大入川[新豊根ダム]470m

津具・坂宇場発電所原案(10.4MW)と奥豊根発電所(小・案)(7.0~8.1MW)の出力の和よりは小さくなってしまうがその分 効率的になっている筈である。

更に2km程伸ばすと漆島川である。但し4.4km2程度と面積は小さい。更にもう3.7km延ばすと虫川で,4.4km2である。まあ無理目かな。。 5.7kmで8.8km2。

【津具豊根発電所導水(案)】[→[津具豊根(津具高原坂宇場古真立)発電所の成案はこちら]

成案では上の案( 地図

漆島川の放水口をこの辺(EL.665m・ gsi)に取って取水工をこの辺(EL.671m・ gsi)とすると,L=1.8km2・CA=4.1km2程度取れる。年800万トン程度かな?建設効率は一応の目安としている100近くには出 来る。が面積は僅少の 4.1km2。まあこんなものか。

| 導水先 |

距離 |

流域 |

発電量指数[効率] |

摘要 |

|

| 漆島川導水 | 古真立川(津具発電所(案)) | 1.8km | 4.1km2 | 172[95.9] | 場所 |

| 漆島・虫川導水 | 〃 |

5.5km | 8.5km2 | 357[65.1] | 場所1・場所2 |

| 虫川導水 | 早木戸発電所 | 2.9km | 5.7km | 185.3[63.9] | 場 所(EL.601m) |

虫川から導水するなら3.1kmで早木戸発電所(H=325n)の方が良いのかもし れないと思ったが効率は大差なしであった。

やるとしても効果小だけど漆島川までかなぁ。。巨大な佐久間ダムの貯留量不足を救済する野心と比べて余りにささやかであるw

22.3

22.3