出典:水

資源機構(24.7)

出典:水

資源機構(24.7) 出典:水

資源機構(24.7)

出典:水

資源機構(24.7)

出典:水

資源機構(24.7) 出典:水

資源機構(24.7) |

|

出典:水

資源機構(24.7) 出典:水

資源機構(24.7) |

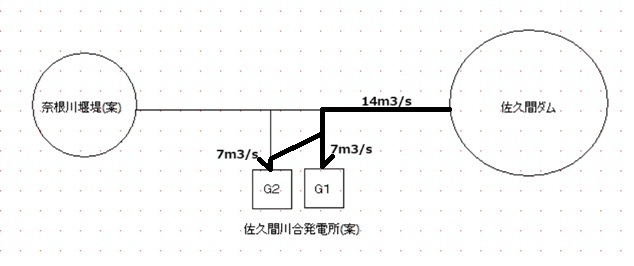

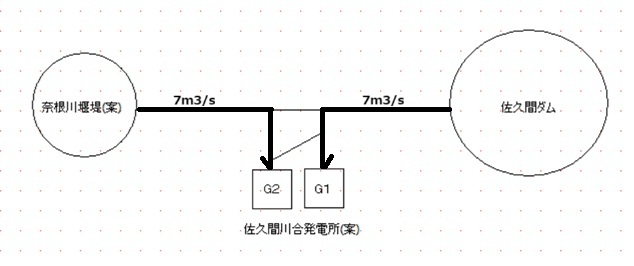

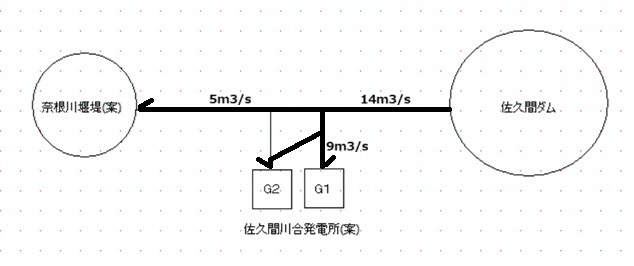

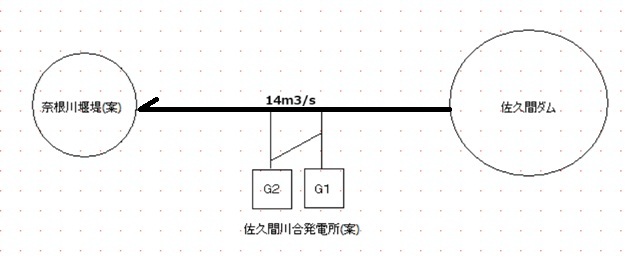

1-1 佐久間導水相川補水 △ アジェンダ:大入頭首工の水(5m3/s)を何とか豊川流域に持って行きたい(その分を新豊根・佐久間・秋葉・船明で発電出来る!)。 大入の立て替えの為に先ずは,佐久間導水路を使ってみる。そして佐久間導水の途中で相川周辺から補水出来る。相川の水で佐久間川合辺りへ向けての発電は厳 しくなるが,代わりに新豊根の奥(大入頭首工よりも上流)から船明の下迄発電に使えるのはデカい! (このままだと宇連ダムには貯められないのでこ の辺のどこかにも一定の調整池を新規に建設して場合によっては新豊根や佐久間の水を使う必要があるが,そこを考えても大入頭首 工の水の方が標高は高い(更にその高位からも発電開発出来そうな) 事を考えると大入 頭首工の水を発電に回して相川や大千瀬川の水を豊川用水へ回すのが良いだらう。

1-2.相川ダム(案) ▲ 細々取水してその都度佐久間導水路に繋いでいる内にダムで纏めてしまった方がいいじゃないだ?となる(湛水域イメージ図★★・流域イメージ図★★)。 ダムはなかなかハードルは高いが相川上流・奥山川・奈根川を纏めて取水出来るのみならず出馬川とかも近くはなる(但し面 積は狭い)。 更には大千瀬川からもその俣更に取水が出来る。 余り現実的ではないけど折角苦労して作図したので満水220mで出馬川出合の上流に堤体建設案をこちら(②),満水220mで豊浦橋の直上に堤体建設案をこちら(①)に保存しておく。

|

| 基準 |

面積 |

距離 |

発電量[効率] |

| 佐久間D基準 |

21.3km2 |

5.3km |

310.6[58.6] |

| 大入T基準 |

823.9[155.4] |

| 河川 |

流域 |

距離 |

発電量指数 |

効率 |

摘要 |

| 西薗目・東 薗目・大 入 | 21.3 | 5.3 | 310.6[823.9] | 58.6[155.4] | |

| 相川・奥山川 |

24.8 |

3.0 |

223.2[959.3] |

74.9[321.9] |

|

| 大千瀬 |

21.5 |

3.3 |

193.5[831.6] |

58.6[252.0] |

|

| 佐久間河内 | 5.3 | 1.9 | 84.6[224.3] |

42.3[112.2] |

|

| 73.4 |

13.6 |

[2839.1] |

[209.1] |