有峰ダム 有峰常願寺川発電計 画概要図 利水票 有峰ダム発電所(維持水 量発電所)

有峰ダ ム[→有峰ルート]

流域面積/湛水面積 219.9km2 ( 直接:49.9km2 間接:170km2 ) /512ha

総貯水容量/有効貯水容量 2億2,200.0万m3/2億400.0万m3

着手/竣工 1956/1959

堤頂標高:1089.00m 設計洪水位標高:1088.00m(サーチャージ)

常時満水位標高:1088.00m 越流頂標高:1081.30m

有峰第一発電所取水口標高:1040.00m付近 最低水位標高:1015.00m

和田川第一、第二発電所取水口標高:1004.00m 基礎標高: 949 m

取水:神通川水系金木戸川[有峰引水]・真川[折立、折立増設発電所]・和田川

放水:和田川第一発電所6.8m3/s(1959.6)・真川発電所(8.35m3/s・1927)・和田川第二発電所32.20m3/s (1959.6)・有峰第一発電所(1981)74.00m3/s・有峰ダム発電所(2011)0.17m3/s

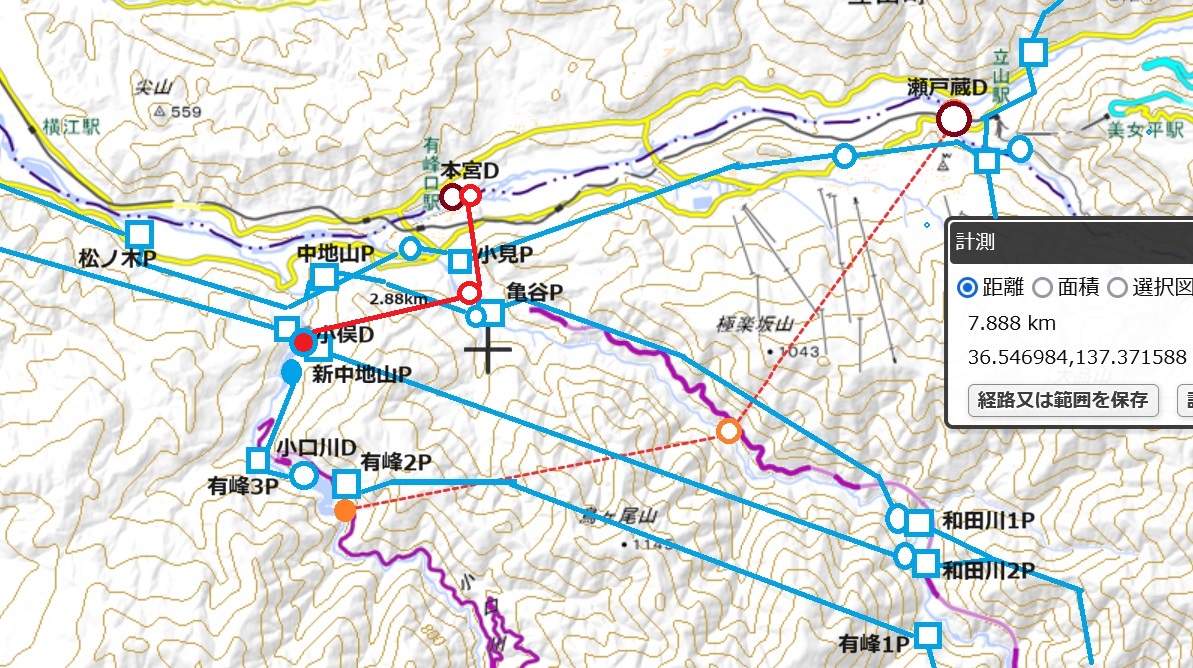

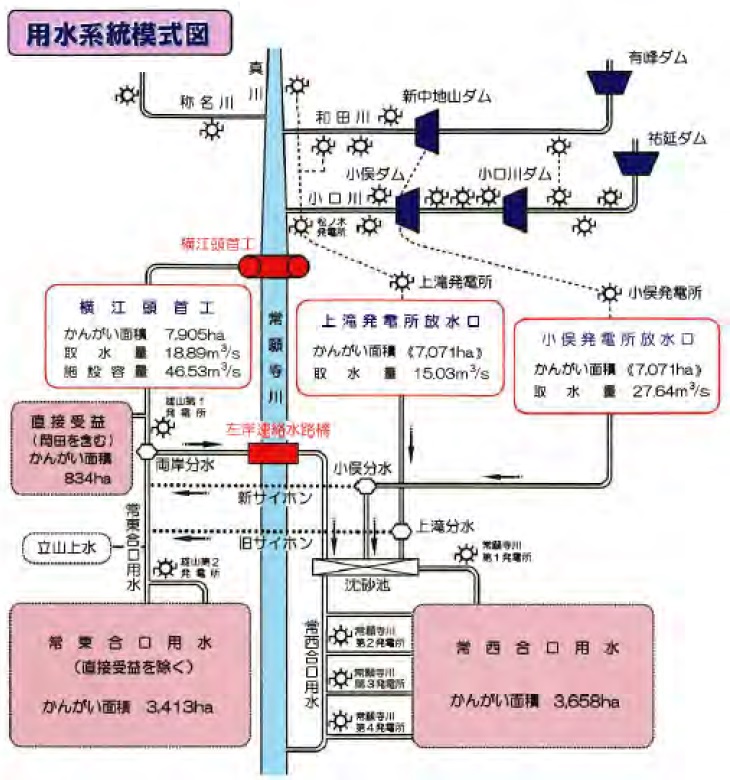

【有峰常願寺川発電計画概要図】また建設計 画概要図も入手した♪1980年代に建設された有峰ルートは載ってない事に注意。 ▲

また初期のこの段階では小俣ダム発電所も計画されていない。小俣ダムも小口川調整池となっており,小口川ダムが上流に出来た今では一寸ややこしいw

出典:土木学会

出典:土木学会一度目は其処迄興味なく先を急いで有峰林道に進入せず,二度目は興味最高潮でもう6月(あと数日で小見線は開通)になりそうな時期なのに冬期通行止めで阻 まれ,三度目の正直で,有峰ダムとのファーストコンタクト♪

小口川沿いを見たかったので冬が明ける7月と付き合って呉れる息子の夏休みを 待っての決行となった。

【悲報】有峰、標高1000m越えてるのに全く涼しくない、、 pic.twitter.com/ZTesJDbWqH

— とはずがたり (@tohazugatali1) July 30, 2023

利水標 △

なんと天端に掲げられていた。ダム天端は時間で向きが入れ替わる一方通行で(5分位?)信号待ちしてから通行出来る。後に車が来ないタイミングを待って天 端に進入,停車して急いで撮ったので斜めになっている。

拡大

上の39.0m3/sってのは和田川第一と第二を併せた水量。水利許可上は二つ併せて和田川発電所的な扱いか?やはり(→此 処で議論した様に)本来は(許認可上は?)一つの発電所として造る心算で準備してたのかも。

下のは後年の河川維持流量確保に伴い開発された有峰ダム発電所のもの。

他方,同じ導水管を使って送水される真川発電所への水量は積み上げられてなく,和田第一・第二への水量を削って補給する形か?

和田川系給水塔

谷底を覗くと二つ程建物がある。左側の川近くのが維持流量発電所の有峰ダム発電所か?

北陸電力(株) 有峰ダム発電所(有峰発電所)[水力] △

運開:2011.11

ダム式・河川維持流量式

認可最大出力:170kW

年間発生電力量:約1,300MWh/年

最大使用水量:0.170m3/s

有効落差:127.59m

水車:横軸単射ターゴインパルス水車×1台

流域面積:220.0平方キロメートル

取水:和田川[有峰ダム]

放水:和田川

23.7

23.7 23.7

23.7 21.7

21.7 21.7

21.7 21.7

21.7 21.7

21.7

出典:

出典:

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5