1− 2.相川ダム △

大千瀬付近増強B案で相川にダムを建設するなら多目的ダムが良いと云うこと で,豊川用水の ジャンクションとしてだけではなく,発電も考えたい。

さてこの計画の中心となるのは勿論相川ダムである。

飯田線との交叉や聚 落の水没も勘案して満 水位EL.210mでここにダム建設。この相川ダ ムが210m程で出来ると豊 川用水の佐久間導水分,更には大入川頭首工の取水分を(概ね上でみた奈根川・相 川・奥山川の流域を集水域とする)相川ダムから一部建て替えで 送水することでより落差の高い佐久間,更には新豊根の水を温存出来る様になる。(勿論流域小さな相川だ から限界あるけど。。)

また治水に使えば浦川地点での計画高水の基準が緩くなってその分新豊根に貯められる水も増えるかもしれない。

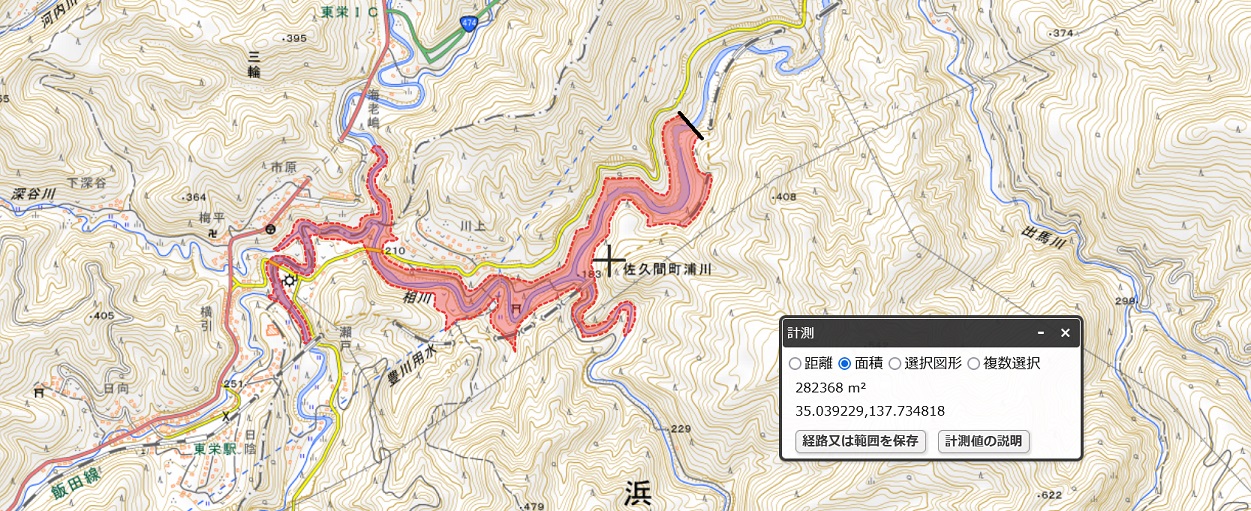

満水 位210mでダム領域を描くとこんな感じに なる。湛水面積は28.2ha・堤高は約40mって所である。

満水位210mは佐久間ダムの(発電の最低利用水深220mよりも低く),佐久間ダムが干上がってもこちらに送水出来そうな水位且つ亀淵川への放流も出来 そうな水位にしてみた。

1箇所r1が相川 を渡る箇所に210の記載があるように水没しそうな箇所がある。

25.5に訪問した時にそこも見て来た。R151からまず谷を下って行くと相川を渡る。この辺も想定満水位下である。

r1が相川を渡るのは豊浦橋。東栄方面から坂を下ったところにある。

25.5

25.5橋渡った佐久間側(上の地図の210付近)が一番低そう。ここの一,二軒は立ち退きが必要となりそう。左斜面も上手の家は大丈夫そうで,あの高さ(約 220m)に道路を付け替えて上の勾配に取り付ける感じかな♪

上流側には旧橋?あそこら辺に立てば相川と奈根川の合流部が視認できそう。

拡大地図はこちら。マウスオーバーで付け替え道路(案)♪

相川ダムのバックウォーターは導水取水の相川・奈根川とも想定地点付近 (写真:相川・奈根川)となる。

肝心の有効貯水量であるけど,有峰にある堤高37m・湛水面積7haの小俣ダ ムが有効V=58.7万m3である。大井川にある 堤高33.5m・湛水面積13haの大 井川ダムが有効V=50.3万m3である。

エース木 曽ダムは堤高35.2m・湛水面積42haで有効 V=184万m3である。どのダムも上流から無限の水供給があるという立地状況ではあるがい ず れも発電専用のジャンクションとして良い味だしてるダムどもであるが,こちらも良い仕事してくれそうである。

計算してみると利用水深20mでV=約530万m3取れ た。湛水面積が広い分そこそこ水は貯められそうである(ただ治水をするには不十分な量か?(II案)としてもう一寸下流に 堤体を置いてみると600万トンぐらいには出来そう)。

諸元と流域面積は以下の如くなる。

[試案]相川ダム〔場 所(I案)〕[場 所(II案)]

目的:AP

堤高/堤頂長/満水位: 43m(I/II)/ 140m(I)・160m(II) /210m

効貯水量(利用水深)/湛水面積: (I):530万m3 (20m※1)/42ha (II):600万m3程度/50ha程度

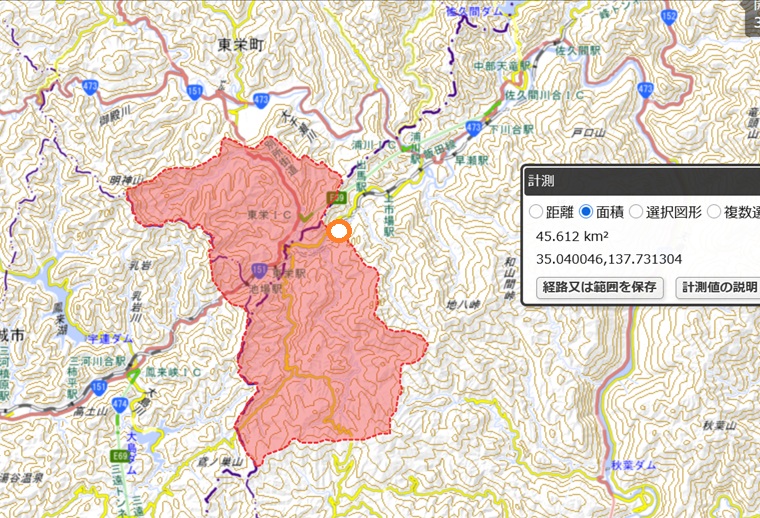

流域:45.6km2(直接)※2

流域図

※1:最低取水位が190mで現在の亀淵川支流(仮称:池場川)の放水口の180mちょいよりは上である。

※2:大入頭首工の集水域76km2の内,柿野川・足込川で16.1km2,ここで少なくとも45.6km2と61.7km2と(貯水量は兎も角流域面積 でみて)8割程確保出来 た事にな る。

更に,宇連ダムのところで計算したが,相川ダムの目的の1つが大入頭首 工の水の建て替えであるが,大入の水の宇連ダムでの貯水量を流域面積の単純平均で計算してみる。

柿野川・足込川の16.1km2を考えると宇連川:振草川:大入立替残=26.3:88.7(=72.6+16.1):59.5(=75.6- 16.1)=10:34:23≒3:10:7となって,宇連ダムの貯水量2800万m3の内,大入建替残は34%程度。950万トン程は欲しい。

520万〜600万トンの内容量配分は400〜480万トンはA(潅漑)で残る120万トンがP(発電)としてみる。のこる540〜460万トンは佐久間 ダム・新豊根ダム・水窪ダム 等で分担であろう。割となんとかなりそうな気も?

佐久間ダムとの水位差が4〜50m程あるが 14m3/sで発 電したりすると4,200kW程の可能性がある。分岐管設置したり サージタンクを後補したり地下に発電所設けたり対応できるだかやぁ?(→一応そう云う方向性で後の部分で 相川ダムに貯水して毎晩揚水して佐久間の溢水を防ぐ新豊根の側面支援を考えた。)

飯田線には掛からないようにと思ったけど相 川第二橋梁〜奥 山川橋梁間[橋梁名は『日本鉄道名所4 東海道線』1986小学館より=画像準備中]は付け替えを余儀なくされそうである。(一寸(ちょっと)だけ山側にずらせば良い。一寸で良いから安上がり と云う事はないんだけど。。)

上流にダムを建設して相川上流域と更に大千瀬 川から取水し て佐久間川合EL.135m辺りへ向けて水を落として発電を試みる(→2-1-1案)。更には 足を伸ばして秋葉ダム湖畔だと落差が取れて良い(→2-2-2案)。

更に佐久間ダム(HWL260m)と相川ダ ム(HWL210m)の落差を利用して発電とか出来ちゃったりすると佐久間ダム→佐久間発電所→佐久間第二発電 所→秋葉ダムに次ぐ第二のルートとして佐久間ダム─(佐久間導水)→相川発電所・相川ダム→佐久間川合発電所→西渡ダム(佐久間第二ダム)→佐久間第三発 電所(西渡第二発電所)→秋葉ダムという第二のルートが形成されることになる。後付け無理かなぁ。。佐久間ダムでの佐久間導水の取水点が結構低い様なので その辺がどう効くのかが良く解らないのだが。。→こ の画像の場所に行きたい[アメブロ] トンネルの途中から展望台に行けてそこにあるのかな??豊川用水の利水 標もぶっれぶれだし,分地峠の入口もちゃんと撮れてないしまた行くか ねぇ。。[→25.5行って来たけど色々取り損ねてるw]

1−2−1

発電所を検討する前に相川ダムに大千瀬川からの導水も検討する。

【B 案】 大千瀬取水堰堤〔場 所〕

目的:発電(→B案:竜山大 千瀬発電所・B’案:佐久間 川合発電所)

取水位:EL.210m

流域:46.0km2 or 57.1km2 直接:37.0km2(振草T(→ 大千瀬川・→豊川用水)以遠除く・更に柿野川(5.0km2)・足込川(11.1km2)を除くと25.9km2) 間接:20.1km2(大入・東薗目導水)

取水量:最大10m3/s程度(→相川ダム)

導水距離:2.7km

但し足込川・柿野 川の16.1km2程度(御園は効率悪いのでしない)は宇連ダムへ導水が(私の中で)濃厚である。結局46.0km2 程度が対象となる。

更に大入・東薗目も視野に入る。

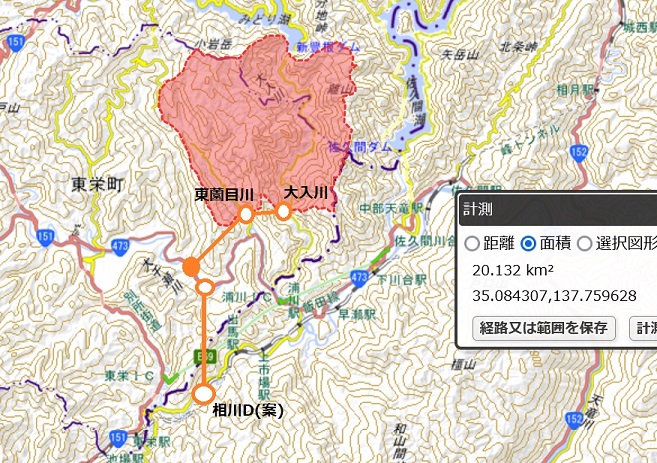

大入・東薗目導水

流域:20.1km2

取水量:最大5m3/s程度

導水距離:3.17km

取水:大 入川・東 園目川

これによって(お気に入りの私案だった)大千瀬川流域の佐久 間引水を止めてこちら への導水とすることも考えられる。

17km2程だとなしでも良さそうか?大入渓谷と東園目川から(相川 ダムへ導水する為の)大千瀬川取水堰堤迄の導水距離は大 千瀬川のこ の辺に堰堤設置して4.1km。建設距離効率は4.15。それ程悪いって訳でもないか。

相川ダムから大千瀬川迄の導水路の建設を所与とすると相川ダムへ持って行く方が効率的である。勿論,佐久間ダムへ持って行く方が落差は取れるが,相川ダム へ持って行く分,大入頭首工で取水される水をこっちに持ってこれると考えると寧ろ相川ダムへ持って行った方が有利っぽい。

| 河川名(取水地) |

導水先 |

導水距離 | 面積 | 導水効率 | 取水位 |

| 東園目川・大入川 |

新豊根ダム |

EL. |

|||

| 東薗目川・大入川 | 佐久間ダム |

5.0km | 17.0km2 | 3.4 |

EL.260m |

| 大入川 | 佐久間ダム | 2.3km | 9.1km2 | 4.0 | EL.260m |

| 東 薗目川・大 入川 | 相川ダム(大千瀬川堰堤) | 3.5km | 20.1km2 | 5.7 |

EL.210m |

| 東 薗目川 | 相川ダム(大千瀬川堰堤) |

2.0km |

7.4km2 |

3.7 |

EL.210m |

| 大千瀬川 |

相川ダム |

2.8km |

24km2 |

8.5 |

EL.210m |

| 大千瀬川・東 薗目川・大 入川 | 相川ダム |

6.3km |

44km2 |

7.0 |

EL.210m |

→その後,面積に比例して取れる水量と落差を勘案すると相川>佐久間に![→ここで検討]

1−3.発電所(案)

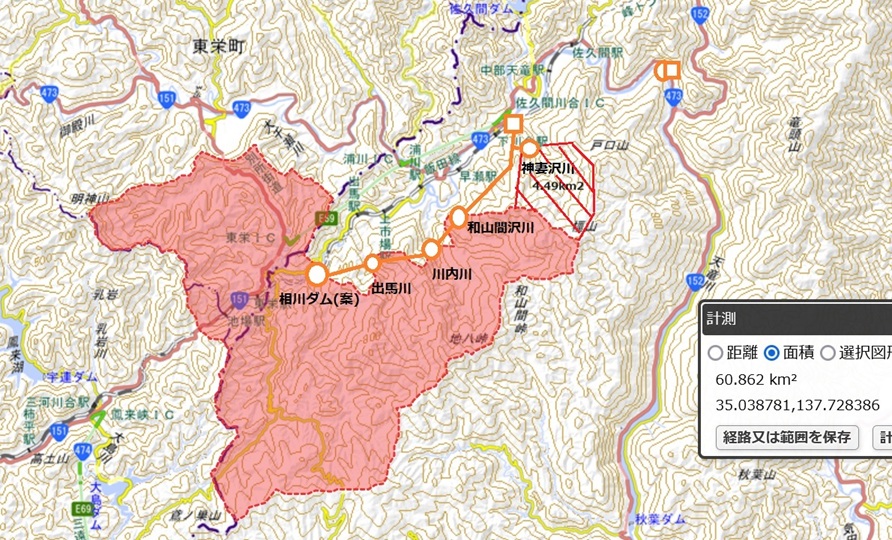

上の議論より相川ダムからの発電の流域は60km2程度である。

今,豊川導水を差し当たって無視して,相川のこの辺(gsi・El.177m)に取水堰堤を建設してEL.200m辺りから取水,発電してみる。13万m2で上下5mの利用水深で貯水量130万m3程度見込める。

ここから送水先に佐久間川合発電案と天竜竜山発 電案の二案あり。

また上で検討した奈根川頭首工との落差10m程で,奈根川の余剰水や更には大千瀬川導水をする(現行振草Tも廃止する)ならなおのこと,奈根川頭首工からこの相川堰堤への導水を使って赤松川や易老沢みたいな低落差発電を試みたい。

1−3−1 <佐久間川合で発電するケース>

相川にダムを造るなら当初案に神妻沢を加えた65.3km2で発電かな〜。

上でも可能だけど大千瀬川本流の振草頭首工以 下の流域を 加えると100km2程度となる。

【B'案】 佐久間川合発電 所

出力:8,900kW

水量:15m3/s

落差:70m

流域:60.9+57.1=118.0km2

導水距離:6.6+2.7+3.1=12.4km

取水:大入渓谷・東園目川・大千瀬川・相川(奈根川・奥山川)〔相川ダム〕・出馬川・川内川・和山間沢川・(神妻沢 川)210m

放水:天竜川[久根ダム]135m

<秋葉ダムまで持って行って発電するケース>

【B案】 竜山 大千瀬発電所

出力:12,200kW[+12.2MW]

落差:96m

水量:15m3/s

流域:106km2

導水距離:9.8+0.8+2.7+3.1=16.4km

取水:大入渓谷・東園目川・大千瀬川・相川〔相川ダム〕・出馬川・川内川・和山間沢川210m

放水:天竜川[秋葉ダム]108m

| 〜相川〜 この計画の妥当性を確認兼ねて現地入りしてみた(22.3)。 豊川用水佐久間導水の相川水路橋(仮称)は,グー グルで見る限り剥き出しのコンクリート製水路橋の様である。恰度(こちらが勝手に想定した)満水位辺りに通っているので洪水時に上流から流れてき た材木などに破潰されないか 心配である。 付け替え一択の鉄道と違ってこういう場合どうするのか素人の私は知らないけど相川ダムで一旦送水を中継して,豊川が渇水且つ相川ダムの水流が豊かな場合 (そんな都合の良い事態が起こるかは不明w)は相川ダムからの水で建 て替えすればより標高の高い佐久間ダムの水は発電に使えて有利である。 こ こら(r1の相川渡河部)[地理院]は左 岸側の数軒(特に川側)[G]は立ち退きが必要になりそう。 掛川への帰省の帰りに相川に寄ってみる。大島川に大島ダムを見てからR151で東 栄に至りR151からのr9天竜東栄線の分岐の三角形部分。

22.3 22.3 直ぐにr1 飯田冨山佐久間線との分岐がある。と云うかこっちが直進。実はこの写真,県境の川,相川の橋付近から撮影したもの。 r9の行き先に熊Kumaとあるが,地元ではくんまKummaと呼んでる事を知っている。我が掛川の公称粟ヶ岳(あわがたけ)が実際はあわんたけと呼ぶ向 きもあるのと同じであろう。鶴舞(つるみゃ〜)をつるまと堂々と書く名古屋を見倣って欲しいものである。  利水メインのこのコンテンツなのにそちらは取り忘れの失態。。orz とはいえ2分後に川の写真は撮っている。こんな感じ。こ こら。  川面アップ。水量は,まあ少ない。。3月末の雪の降らない東海地方は乾期である。  暫く行くと豊川用水の佐久間導水路の水路橋が見えてくる。結構混凝土も白くて真 新しい??   良く覚えてないが,今写真を見ると裏は結構汚れている。北側で陽の当たりが悪いとこんな違いが出るのかな?  桜が植わっていてゴミや汚物を捨てないで下さいとの看板もあり,公園として元々整備されたのかもしれない。阿木川ダムの堰堤下のスペース(叢の向こうにテ ニスコートとかがあった。)もその内こんな感じになるのかも。こちらの方が未だ雑草の類は少ないが草刈りで保たれてるのか季節のせいなのかは判らない。  オフシーズンなので水は流れていなかった。この大きさで最大14m3/sを 通せるのか〜。  豊川用水佐久間導水路4号トンネルとある。佐久間ダム-)---(-大千瀬川-)---(-相川-)---(-豊川最上流(亀淵川支流)かと思ってたけど 数字が一個ズレてる。調べて見ると佐 久間ダムと大千瀬川の間に一箇所明かり区間が存在していた。  個人的には出馬辺りに満水位200m程度のダムを建設して大千瀬川辺りから導水,中部天竜辺りで発電したいと思ってるけど,この水路橋が恰度200m程 度で邪魔になりそうではある。。 大千瀬川はもっと低い標高で渡ってるけどあっちは(逆)サイフォンと思われる。 寧ろこいつを利用して発電力のある佐久間ダムの代わりに大千瀬や相川の水を豊川に送るってのもありだし,大千瀬川から出馬ダムへの送水にこの水路を活用し ても良いかもとも思う。 相川の先から水路橋を振り返る。こいつがダム湖に水没してても耐久性とか大丈夫やろか?必要に応じてここもサイフォンに改造,更には必要に応じて此処に取 水施設を建設しても良いかも。 期待の設楽ダムが出来れば佐久間導水へ頼る事もなくなるのであろうか?それとも権利として要求する?宇連ダムの残水量とか色々条件あったけど,勿論設楽ダ ムの容量とかも付け加えるのであろうけどよっぽどの緊急時以外は不要になって此処をサイフォンに作り替える程の投資は無駄になりそうな気もするが。。。  この川沿いの道,r9の旧道みたいな顔してるけどストビュウにも相手にされて無く(入口は此 処)て,この後,脇に反れて奥山川を遡り,グーグルのストビュウだとこ こに出るようだ。深造方面ってのがこの川の上流か?地 理院だとなんと橋が無い! 地理院を信じてしまうと白倉峡の方へ更に道無き道を進むしか無さそうだが,ストビューよりr9へ出て西鹿島の方へ流れる阿多古川の最深部熊(くんま)の里 方面に至る方が簡単そうである。 私も深追いを避けて適当に転回して戻ってきた。  ダムの建設想定地はこの辺。もしくは更に下流の出馬 川との合流部付近か。出馬川との合流部付近ではちょっと人家がありすぎかな,, 出馬川取水点の標高は高めにとって,出馬川の取水の相川ダムから発電所への導水路との合流部迄はなるべく水平にして出馬川の水量が豊富で相川ダムの貯水量 が乏しい場合には出馬川から相川ダムに貯水出来る構造にしておくと良さそう♪十 和田発 電所の渓流の取水口と十和田湖の関係がそうなっている。 |

因みに,相川ダムを渇水時対策に使いたいのであれば成るべく低水位からも取水出来る様にしたい。

相川ダムの利用水深は20mを想定したので最低水位は190m程。ここで取水すると現在の亀渕川の放水位は196m程なので放水不可能。

今は相川を水路橋で渡っているので開水路と思われるがこれを後から圧力トンネルに変えれるんだっけ??上松PSとかでは戦時中の運開で,後からコンクリー トで巻立てたりしてたけどそれを機会に変えてたかは不明。読書はなんかダム建設後圧力トンネルかしたような記憶が。

兎も角圧力トンネル化して,今の場所からあと数百m延長して亀 淵川との合流点直下辺りEL.186mに放流点を移設することで逆サイフォンを形成する。こうして最低限の投資で相川ダムをフル活用出来そうな感 じがする。

3.開発後概念図 ▲

最後に開発後の概念図を載せておく。(マウスオーバーで現行概念図)

この後,大千瀬川本流にダムの建設を検討すると可成り大きめの貯留量を取れ そうなことが判明♪

そっちをメインとすると当然こっちにも二重投資する訳にも行かない。大千瀬をメインにする場合はこっちには取水してそちらに送る小さめのダムを検討。

このぐらいの小ささになった。これだと奥山川(更には出馬川)から取水出来無いので導水路が別途必要となる。

相川ダム(小)

有効貯水量:V=220万m3

直接流域:28.6km2

湛水面積:13.8ha

満水位:EL.220m

利用水深:20m

堤頂長:170m

堤高:30m程度?

川面:196m

まあどっちにしても妄想度は高めだと認めざる得ないけど,大入頭首工で 取水してる5m3/s(推定年間5000万トン程度?・佐久間ダムからの導水 と違って年間取水総量ではなく瞬間取水量 で決めてる様ではある)を新豊根と佐久間第三PS(仮)で,豊川用水佐久間導水で導水する14m3/s・夏場の半年間で最大5000万トンを佐久間第三 PS(仮)で発電に使えるとそこそこいいんじゃないかなあ。。

大入頭首工分5000万トン(推定)は新豊根PS(1,125MW・ 646m3/s)の使用水量21.5h分であるから24.2GWhの発電が可能である。税込27円 /kWh(※公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力料金目安単価)とすると27,000,000円/GWh(2,700万円)な ので年間5億8000万円である。また佐久間第三で佐久間ダム250mで取水,大千瀬ダム210mで発電するとすると4.4GWhとなる。ただ近年,宇連 ダムに小水力発電が完備されたそうなのでその分の発電力は減ってしまう。

佐久間導水の方は結構条件が厳しいからまあ毎年どの程度と期待出来 る感じでも無 さそうである。

流込式発電所開発(案)

また西渡ダム構想はどちらにしても容量の小さい相川ダムと相性が良さそうである。V=約 530万m[→相川ダム]と西渡ダムのV=800万m3(利用水深5m)を 併せると1300万m3程になる。

色々検討した結果の24.7現在,どうも大千瀬の方がよさそうで,まずは流込式で開発して大千瀬ダム・大千瀬発電所は保留とするのが建設的な気がしてい る。

その場合,相川の上流方面は一部大千瀬ダムへの導水,一部の支流の上流域を使って流込式という感じになるであろう。