寸又橋の先で日向林道と分岐する。寸又川から上西河内が分岐し更に上西河内から並河内が分岐する。逆河内は更にその並河内の支流となる。

この千頭発電所構想でも大 根沢発電所構想でも上流に取水施設を造るプランである。両者の取水がぶつかるけどまあ貪欲に取りに行きたい。どっちかにするなら大根沢の方を残す べ きか。

上西河内から並河内が分岐し,林鉄の終点の庄尾と其処にある無想吊橋[山行が]のある並 河内が無名の谷の分岐を経て逆河内に名を変えるのが733m付近である。国土地理院の地図には並河内も逆河内と記されているのでちと混乱する。

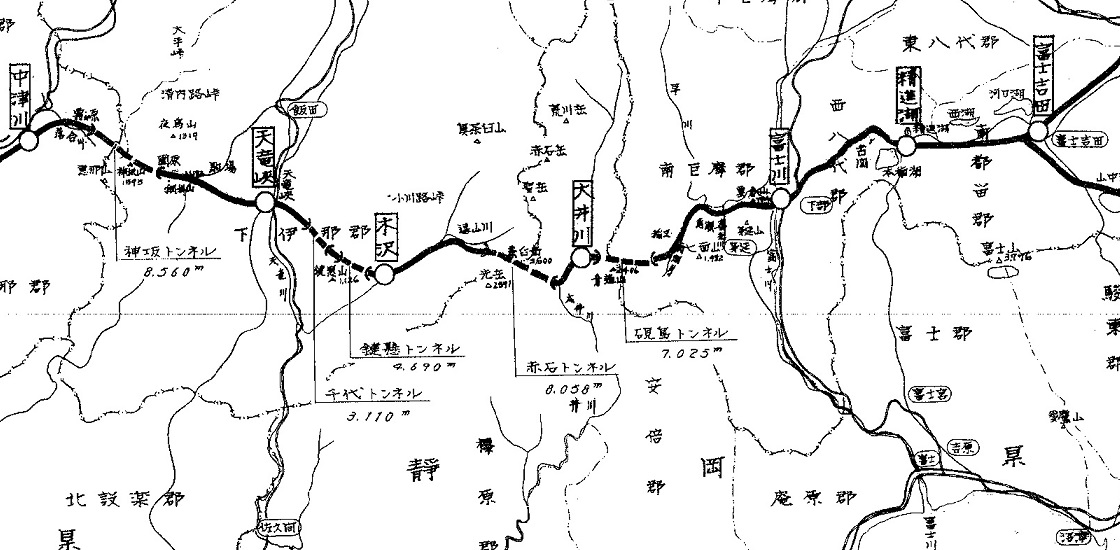

地図を掲げると以下の様になる。(この地図では川が赤線となっている)

ヨッキは

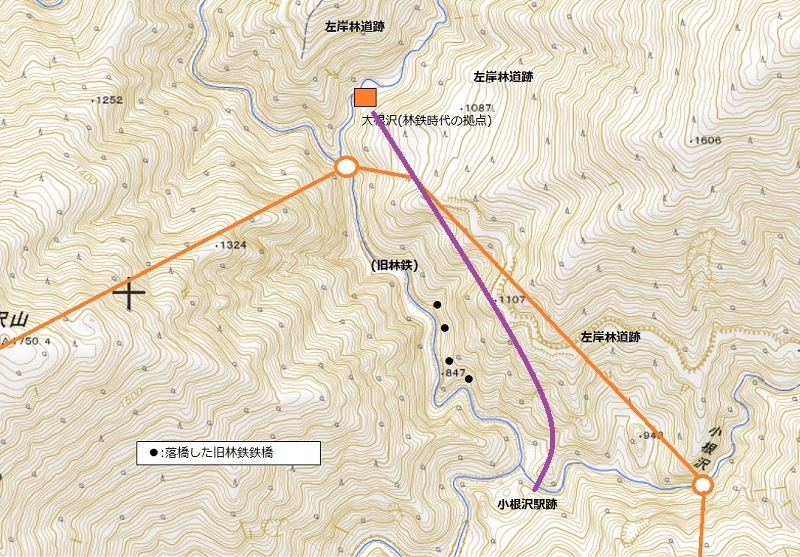

>横を走る点線は日向林道であり,林道として生まれたルートで川縁からだいぶ高いところを走っているが,その所為で左岸林道などはだいぶ致命的な山 腹の大崩落を引き起こしている様である。

と書いている。が,庄尾の先には行っていない(中途半端な林鉄終端部でそのまま引き返している。憤然)のでこの辺は未知の世界である。

逆河内の分岐付近733mに比べて大根沢発電所(案)の取水堰想定場所は300m以上上がった所であ る。

goo mapは薄くて見えにくいけど此 処ら。google の航空写真だと不動山から流れる沢なので不動沢と勝手に名付けてみたが大沢滝のある沢が逆河内に流れ込む場所らしい。

どうも急に高度が下がる 訳だ。大沢という名前なのかも。。一応川の名前を調べる地図(滅 茶苦茶便利!誰がやってるサービスなの??)でも名称不明となっていた。本頁では大沢と暫定的に呼称することにする。

この日向林道であるが,2020年版山と高原の地図43「塩見・赤石・聖岳」に左岸林道から岐(わか)れた直後の九十九折りの辺りを差して

日向林道完全崩壊

と書かれている。おいおい(笑)

この完全崩壊が何処迄なのか,イマイチ解らないけど少なくとも10年前は,林鉄との合流後(逆河内沿い)を歩いたヨッキのレポに拠れば,(林鉄跡は散々 でも林道は)結構通行出来てた様である。10年前は…

此処[山行が]の作業 小屋はこ こ[地理院]だし,源平クズレ[山 行が]はこ れ[地理院]だらう。残念ながら廃道ハンターの筈のヨッキだが日向林道の廃道っぷり迄ハントする余裕は無かった様である。アゲ河内迄行って欲し かった・・

が,探してみればいらっしゃるものである。とりあた ま氏の「遠征登山・深南部編 【俺が俺に】探訪、奥の荒道~日向林道(逆河内)奥部探索行【オンデマンド】 」2019.3.23はまさにこの大 沢の手前辺り迄到達している!素晴らしい。こ こ(廃小屋の現役ホテル)を出発して林道はこ の辺に大崩壊地があって後は沢の溯行で大沢(不動沢)はもう一寸先だけど大部破壊されまくってる様子。更にその後徐々に奥に行かれて,逆河内林道 の2020年の頃の様子は「 深南部·寸又編 逆河内電撃作戦~日向林道アケ河内1泊1日電撃ツアー2020.04.04(土) 2 DAYS」が詳しい♪アゲ河内橋の袂には廃車体が 放置されて拠点(避難小屋的機能)になっているそうなw

ヨッキも書いているよ うにこの日向林道は最終的には南赤石林道(南赤石林道)と南赤石林道(寸又川左岸線)を結び,南赤石林道迄辿り着いて(全通?)しているのであるが南赤石 林道の方が途中分断されていて未着工のまま放擲されている状況の様である。

取り敢えず上の地図には判明した事実を記入して置いた。

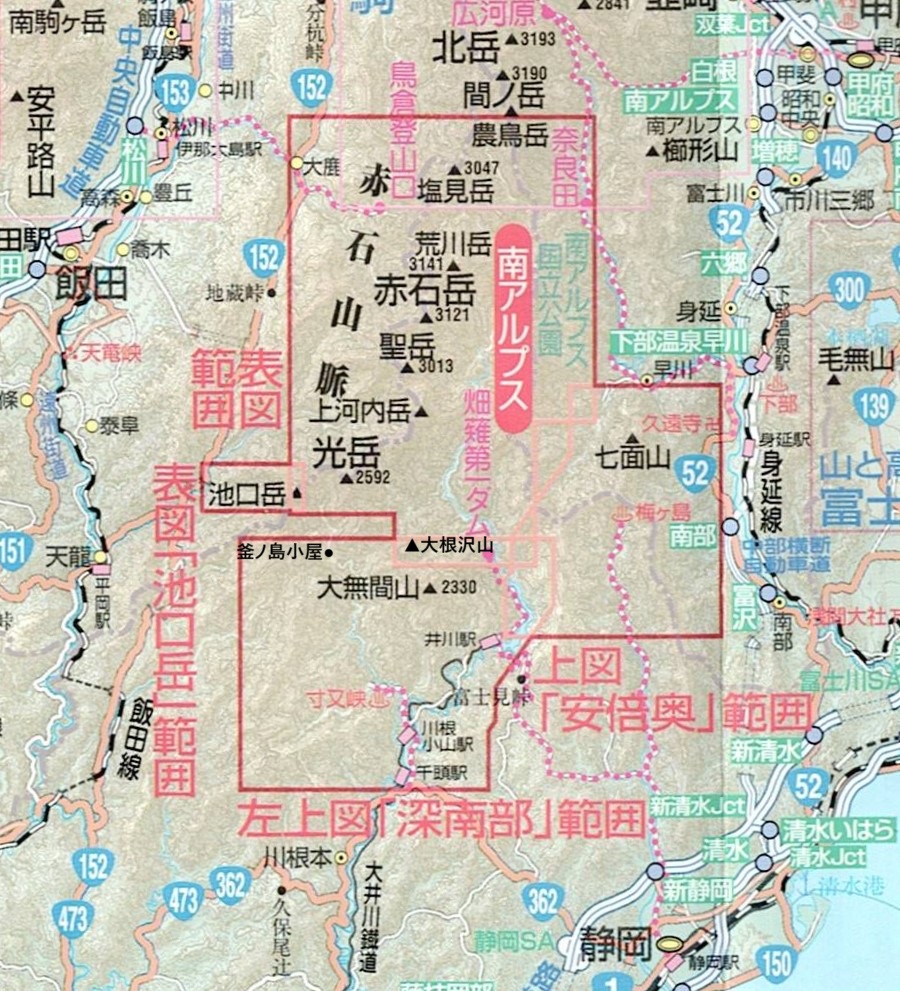

参考迄に山と高原の地図の左岸林道と日向林道の描写を掲げておく(マウスオーバーでハイライト)。

出典:山と高

原の地図(43)『南アルプス塩見・赤石・聖岳』2020

出典:山と高

原の地図(43)『南アルプス塩見・赤石・聖岳』2020

出典:山と高原の地図(43)『南ア

ル

プス塩見・赤石・聖岳』2020

出典:山と高原の地図(43)『南ア

ル

プス塩見・赤石・聖岳』2020