【相川ダム・大千瀬ダム・大千瀬発電所(案)】(流 域・導水・湛水域) ▲

大容量の大千瀬ダムへ十分な水を送る為のダム。ダムが無いと取水工を三つも四つも造らねばならない。

また佐久間ダムの代わりに此処から水を供給することで佐久間ダムの水を下流でフルに発電に活用出来る。

勿論,豊川流域のお隣なので豊川流域が酷い渇水時はこの辺も渇水してる可能性は高いけど。。佐久間導水の代替ではなく大入導水の代替物としても機能するで あろう。

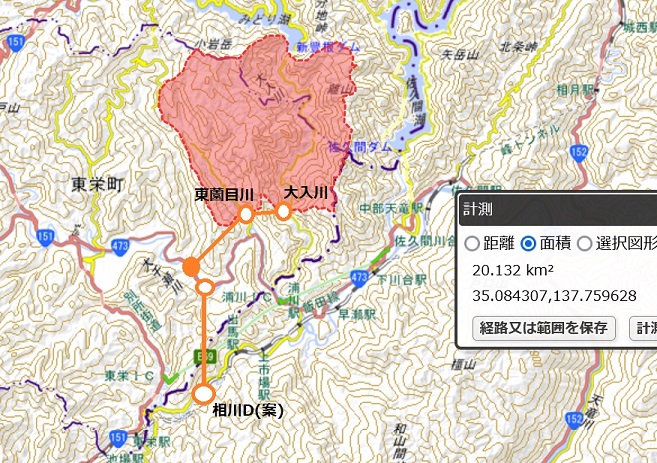

とはいえ,一定規模のダムを造るよりは宇連ダムへ直送する方が良さそう[→宇連導水路案]で,本案は寝かせてある。振草川・大入川からの取水は意外に少なそうであった[年間5,400万トン→豊川用水取水量]ので大千瀬川・相川から年間120km2,2.4億トン程度下ってきて,内取水を5.4千万トンとなると2億トン近くは流れてきている。大千瀬ダム(浦川付近)で取水して発電する余地はそこそこあるのかも。

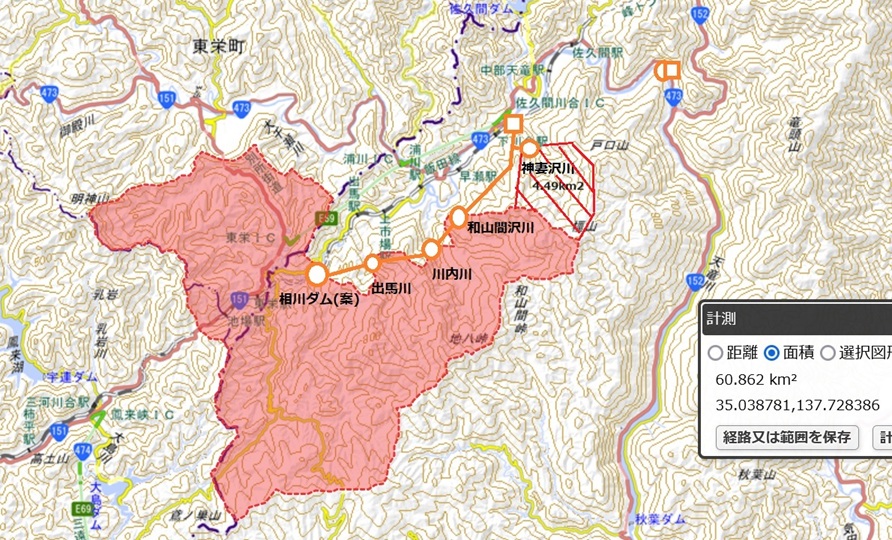

全体計画

ここからの送水・発電は適当な場所(佐久間川合辺り)で大千瀬川をサイフォンで渡河 して戸口山の 東側,水窪川が天竜川に合流し,佐久間第二発電所放流水が 秋葉ダムに流れ込む辺りで発電という感じで考え て居た。(→こんな感じ)

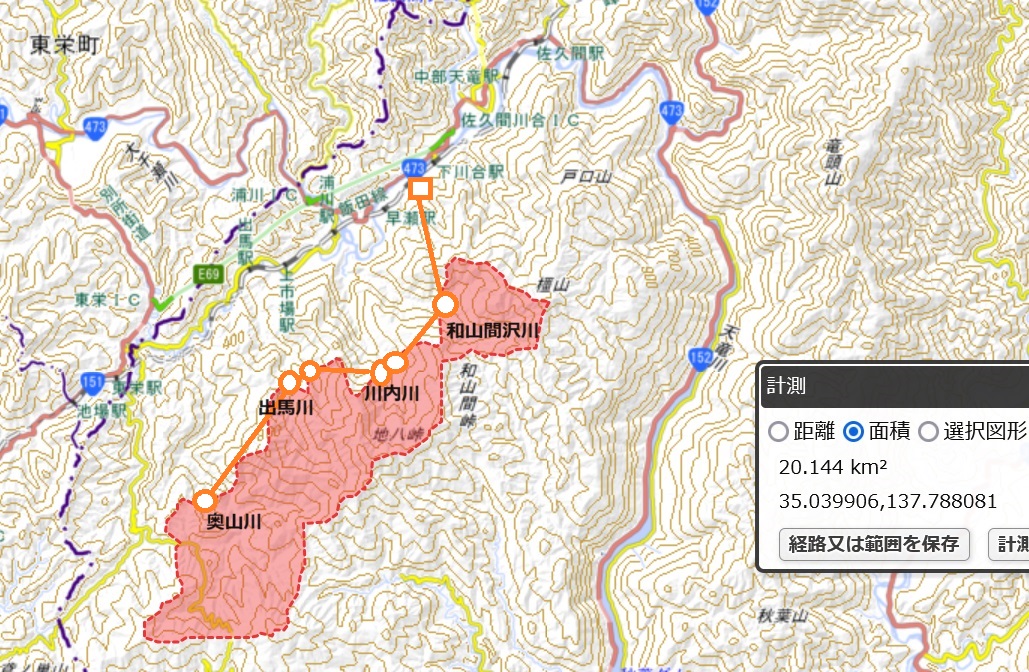

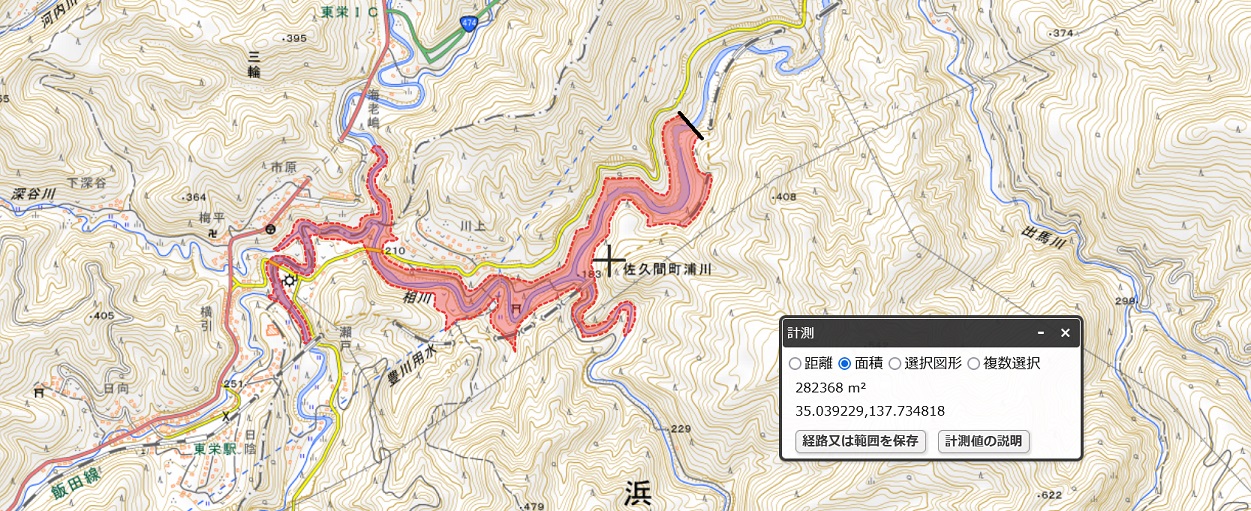

満水位210m(取水位は230m程度)で奥山川と出馬川からも導水してみると21.0km2。導水距離 は3.0m2 程

相川ダム湛水域(案①)

相川ダム(案)の諸元は以下の如し。

豊浦橋の直上に満水位220mで建設する(①)か,奥山川出合の下流に満水位210mで建設する(②)かの2案。②案は詳細検討のこちらも参照。ここでは①案を中心に提示。基本は大千瀬ダムへ送水する取水堰堤的な存在である。

[私案]相川ダム ▲

天竜川水系大千瀬川支流相川

堤頂長/堤高: / 40m②

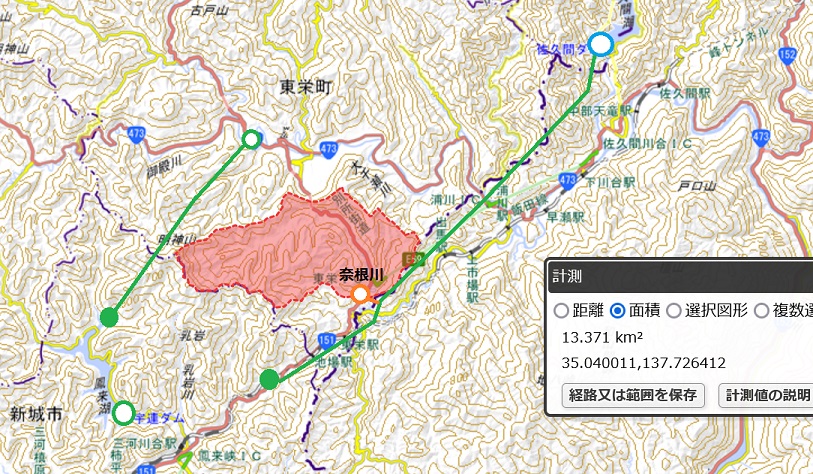

湛水面積:①13.8ha

★★ ②

★★ ② ★★

★★ 常時満水位:220m① 210m②

想定利用水深:10m① 20m②

有効貯水量:①158万m3 ②530万m3

流域面積:①49.7km(直接:28.6km2 間接:21.0km2

★★) ②

★★) ②導水:15m3/s程度か?

流域面積は①で約50km2であり,大入頭首工の取水分の建替は或程度出来そうである。

但し貯水量は158万しか無く発電に使おうとすると85h分である。4,5日雨が降らないと枯渇してしまいそうな量ではある。。冒頭で掲げた大千瀬川発電所構想

★★とは切り離して豊川用水用と割り切り必要かも?

★★とは切り離して豊川用水用と割り切り必要かも?寧ろ。大千瀬ダムは取りやめて,豊川用水用に振草川(大千瀬川)から取水する位で良いかも(②はそんなイメージ)。満水位220mで集水すると堰堤無し前提の振草川だと足込川の下流付近が取水先となるからその場合は足込・柿野導水と組み合わせて振草川からの導水は不要となる。

大千瀬ダム[→これ]

大千瀬川発電所

出力:

水量:

落差:

取水;

放水:天竜川