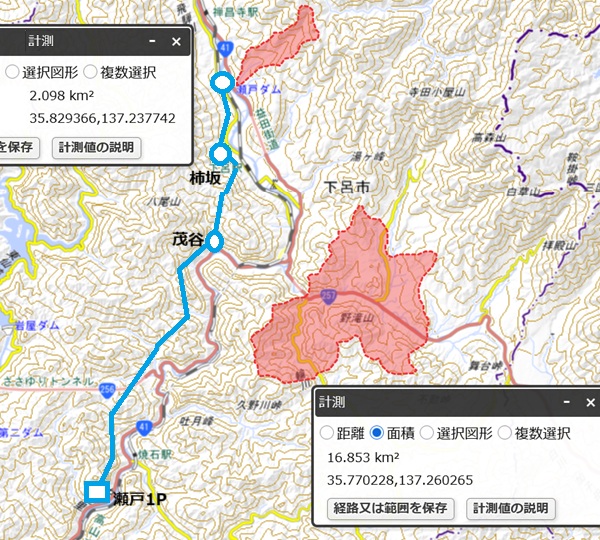

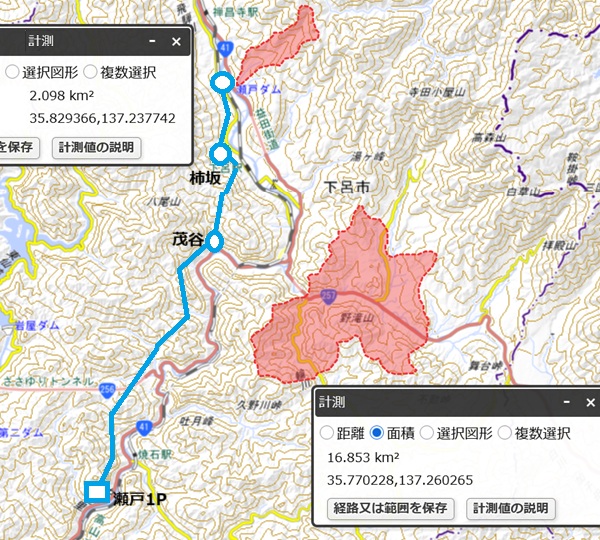

瀬戸堰堤の傍に沢が あって導水出来そう。

132m程の導水であるから面積は狭いがやってもええんちゃうか。

竹原川からも取水出来そう。こちら参照

| 東上田隘路問題 |

中部電力(株)中呂発電所[→中 流篇] 出力:13,300kW 常時:0kW 水車:出力13800kW×1台 最大使用水量:20.00m3/s 有効落差:79.00m(▲24m) 導水路:総延長267.2m(東上田発電所導水路途中分岐) 放水路:総延長7122.2m(岩屋ダム導水) 受水:東 上田ダム 504.0m(分岐部で実際は490mぐらいなのではないか?) 送水:岩 屋ダム 400.77m(満水位405m) |

23.2

23.2

23.2

23.2

下呂駅の手前にある少ヶ野信号場。あんま印象なかったが,只の行き違い設備ではなく,下呂駅の客貨分離で設置,発電所資材到着や材木の発送・国鉄下呂線の分岐予定駅・下呂駅満線時の救済などかなり特徴のある癖の強い奴だった。https://t.co/BuWtMZlL0yhttps://t.co/hCz8ZJmJkg

— とはずがたり (@tohazugatali1) June 3, 2025

| 【導水案】 瀬戸堰堤の傍に沢が あって導水出来そう。 132m程の導水であるから面積は狭いがやってもええんちゃうか。  竹原川からも取水出来そう。こちら参照 |

| ~馬瀬川~(→馬瀬川はこちら・瀬戸第二・弓掛川はこちら・瀬戸第二発

電所救済策はこちら) 弓掛堰堤 河川:弓掛川 西村ダム([水力][便覧]) 下呂市馬瀬西村[場所] 中部電力(株) 目的:発電 堤高:19.5m 流域面積/湛水面積 217.3km2 ( 直接:163.3km2 間接:54km2[弓掛川] ) /5ha 総貯水容量/有効貯水容量 276千m3/200千m3 着手/竣工 1933/1938 受水:馬瀬川 送水:瀬戸第二発電所[飛騨川] 2019 年頃ゲートが撤去されたらしい。有効貯水量は減ったのだろうか??→23.2 現地訪問。激減していた…orz また馬瀬川のアユ絡みで岩屋ダム建設時に撤去要求などもあった様だ。(wiki)  23.2 23.2 |

| ~竹原川~ |

| ~久野川~ |

23.2

23.2| ~門和佐川~ |

| ~馬瀬川~ 岩屋ダム[→馬瀬川] 事業者:(独法)水資源機構管轄 目的:治水・潅漑・上水道・工業用水・発電 湛水面積:426ha(4.26km2) 総貯水容量:1億7,350万m3 有効貯水容量:1億5000万m3(治水容量: 5,000万m3 発電容量:1億m3) 認可最大出力:288,000kW 常時出力:0kW 最大使用水量:335.00m3/s 上部貯水池:馬瀬川[岩屋ダム]406.00m 下部貯水池):馬瀬川[馬瀬川第二ダム]303.5m 馬瀬川第二ダム[1-2][3-2] [→馬瀬川] 馬瀬川第二ダム湖は巨大ダムである岩屋ダムの逆調整池であり,また揚水発電所としての馬瀬第一発電所の下部調整池も兼ねている。 下 部調整池である第二ダム湖は、第一発電所が五時間連続して揚水発電を行う運転に耐えられるだけの有効貯水容量を持つ。また①馬瀬川第二発電所は第二ダムの下流、約100メートル先の右岸に地下式と して建設され、ピーク時発電に対応するため常時発電は行わず、電力需要が増大する夏季に最大6万6,000キロワットを発電する。②発電された水は延長5.5キロメートルの放水管を通じて飛騨川本流の大船渡 ダム湖上流端で放流される。 馬瀬川第二発電所[→馬瀬川] 中部電力(株) 認可最大出力:66,400kW 常時出力:0kW 最大使用水量:113.00m3/s 取水(位標高):馬瀬川[馬瀬川第二ダム](309.00m) 放水(位標高):②飛騨川(230.5m) 祖師野(広瀬)堰堤 送水:下原発電所 |

| 益田川 |

馬瀬川 |

合計 |

|

| 豊水量 |

84.99 |

13.69 |

98.68 |

| 平水量 |

50.07 |

9.43 |

59.50 |

| 渇水量 |

19.86 |

4.12 |

23.98 |

23.2

23.2 23.2

23.2 23.2

23.2| 下原ダム 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 下原ダムに付設された下原発電所は当初の計画では1万6,500キロワット(16.5MW)の発電を行う計画であった。その後1936年(昭和11年) 12月10日には1 万9,451キロワットに出力を増強させる計画に変更、さらに完成直前の1938年11月17日には現在の2万2,000キロワット(22.0MW)によ る出力となり、現 在に至っている。…使用 する水量の割合は飛騨川分と馬瀬川分を5対1の比で取水する。 中部電力はその後朝日ダムを皮切りに飛騨川流域一貫開発計画による大規模水力発電計画を進 めていったが、下原ダムはこの計画によって大幅な電力発生量の減 少を余儀無くされた。1976年(昭和51年)馬瀬川に岩屋ダムと馬瀬川第二ダムが完成し揚水発電の馬瀬川第一発電所が運転開始、二年後の1978年(昭 和53年)には中呂(ちゅうろ)発電所が運転開始して馬瀬川からの取水量が減少したことにより、完成当時は年間発生電力量が約1億 3,076万キロワット時(130,760MWh)だったのが、両発電所の運用開始に伴い年間1,800万キロワット時(18,000MWh)減と、約7分の1近く減少した※。[wiki (下原ダム)]『飛騨川―流域の文化と電力』 (1979年) 中部電力株式会社 ※:wiki (下原ダム)の項では発電量が1/9に成ったと書かれているが『飛騨川』の記述に拠れば18GWh減,詰まり130GW→112GWという事の様 である。 |

| 【下原問題】 あちこち開発計画を立てたが瀬戸第二と下原を直撃してしまう。。 さて,祖師野堰堤では和良川の水も取水出来るが馬瀬川第二では和良川の水は「今は」使えていない。(「今は」ってのは使おうと画策しているということw) さて,只でさえ馬瀬川第二発電所に水を奪われてる下原であるが,和良川部分 (130.5km2)も丸々馬瀬第二と岩屋に回そうと思って居る[→和良川導水検討]。こうなると祖 師野の取水分は6.4km2とマンガみたいに小さくなるw

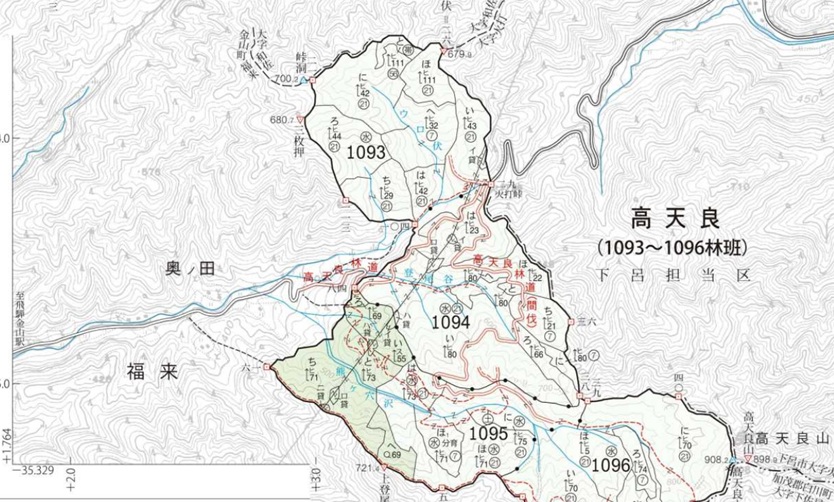

更に下原に水を供給している瀬戸第二も馬瀬川の上流で小原第一・第二発電所を開発する予定と していて31.8km2程度しか残らないとなる。  下原のプラス要因は,竹原川の上流で加子母川から取水したい と思ってるやつ(15.9km2)ぐらいである。 下原に水を送る為に幾つか可能性は考えられる。 ~麻生谷~ ほぼ導水距離無しで利用出来るのが麻生谷(こ こ)5.3km2である。  1.78km で導水出来る戸川・他 1も可能性を感じている。24.9km2ある。  ~福来川?~ 福来・奥洞・高天良など候補は 幾つかあるが不明。 支流名はウ ロ伏・登 尾谷・熊ヶ 穴沢等が確認出来る。 国鉄高山本線はこの川を渡るのに福来川橋梁としているようである(ソース:宮脇・原田編『日本鉄道名所5 中央線 上越線 信越線』1986小学館)  出典:林

野庁 出典:林

野庁福来の奥洞から2.63km で下原ダムである。7.62km2取れる  更に佐見川にも手を伸ばしてみた(→此処で検討)。追加 3km2流域は結構採れる(56.7km2)が結局,佐見川で発電し た方が発電量は確保出来る様であった。 下原発電所・新七宗発電所経由にしてもたかだか59.12mしか稼げないのである。この両発電所大きめの発電力に目を奪われてたが実際は水量で誤魔化して る(?)だけで落差は大したことなかったw

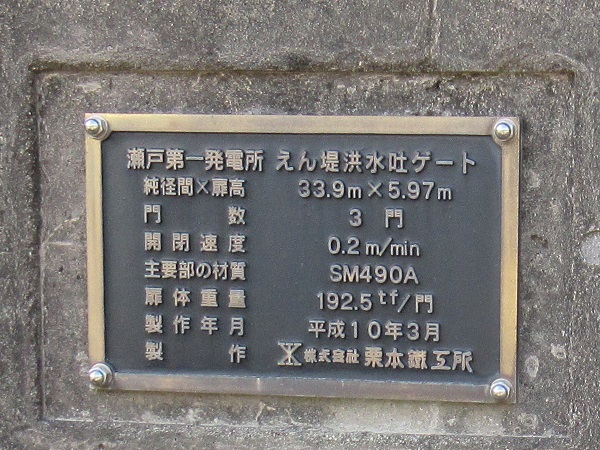

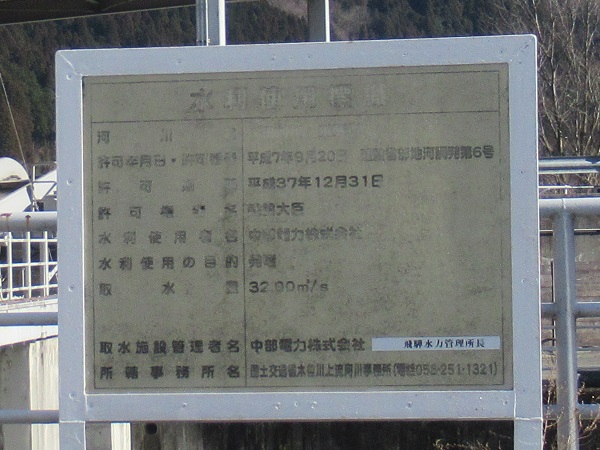

全体の流域が1,563.7km2だそうだから2%以下である。 また下原の落差は30mしかなく大した発電所ではない,あんま必死に水を集めんでも良い気がしてきたw(なんか工事(=投資)してたけど…工事は維持流量発電所のためだったのかな?) 瀬戸第二(立軸フランシス水車×2台・出力21,000kW・水量: 15.5m3/s・落差156.60m)・下原(22.200kW・最大使用水量: 80.00m3/s・水車:立軸フランシス水車×2台・落差34.55m)の各2台の水車を半減させても良 さそう。瀬戸第 二等は廃止しても良いぐらいである。 その方が瀬戸第一(出力:28,200kW・水量:32.00m3/s・水車:改修後は2台??・落差 101.69m)の使用水量とも適合的となる。そして中呂から岩屋ダムへのルートを30~40m3/sとしたい所である。 |