1. 北又渡拡張(諸河内導水・尾高沢導水) △ ▲

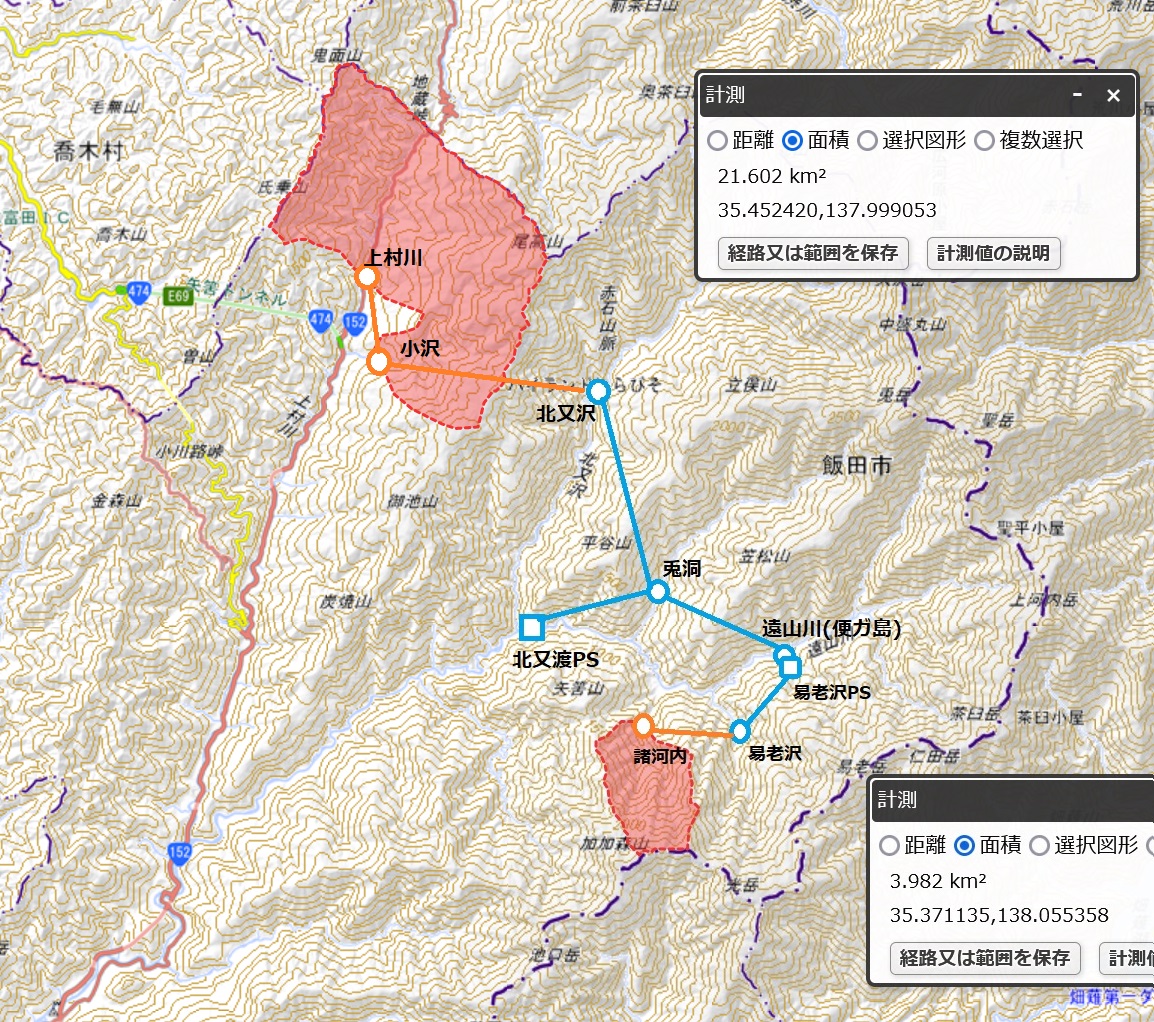

1-1 諸河内沢・二の股沢

諸河内や二の股沢等に僅少な流域あるが検討の結果何かをする程 のtことは無さそうであると云うのが結論であった。。

1-2 尾高沢導水[場 所]

200m程で北又沢堰堤から尾高沢へ至る。

面積は2.05km2程と 僅少。

態々建設する程の事はないし,態々落差を下げて尾高沢出合に堰堤を設ける程のこともないと中電は判断したのだらう。

下の2.北又渡開発で上村川からの導水を検討するがそこで序でにこ こに取水堰を作れば良さそう。

[こみちこのみち] に寄れば工事用導路が荒れ放題だけど所々残っては居るようだ。

2.北 又渡拡張(上村導水) △ ▲

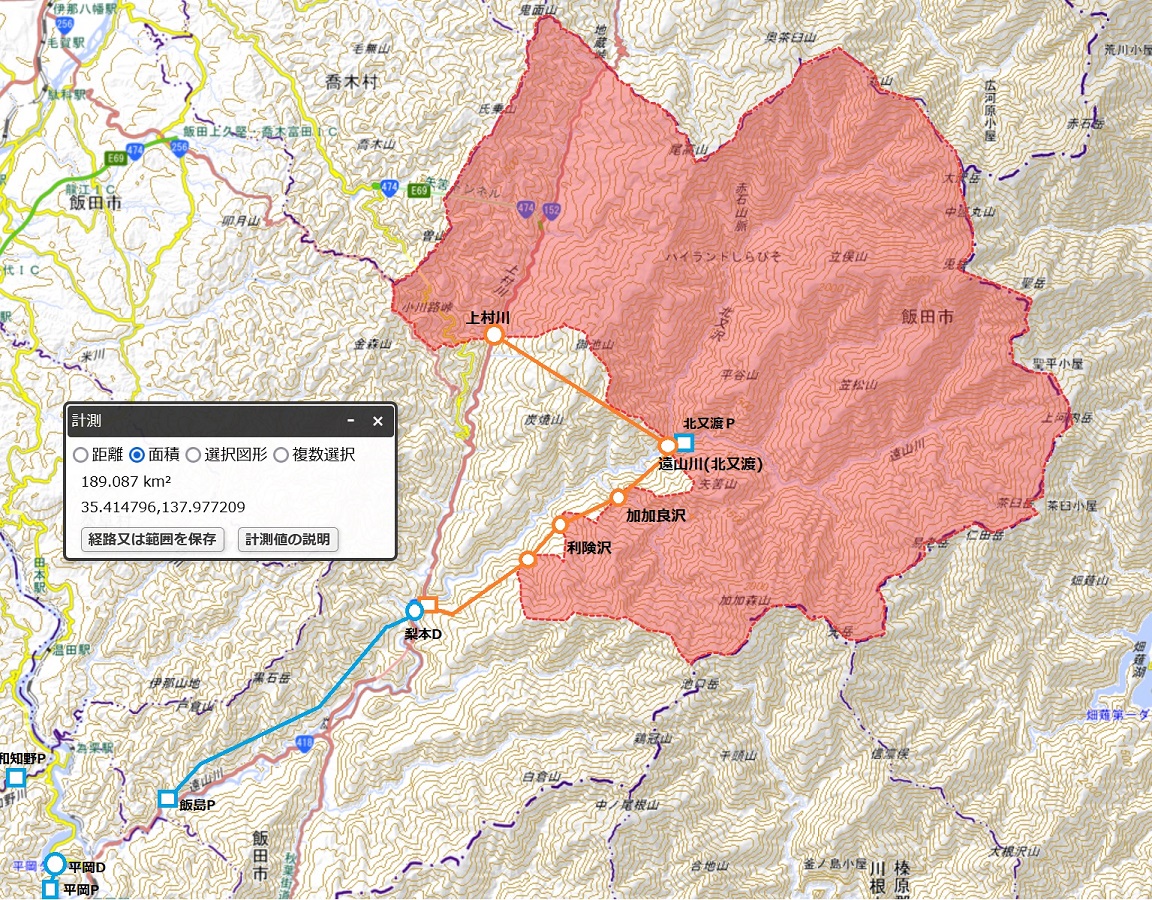

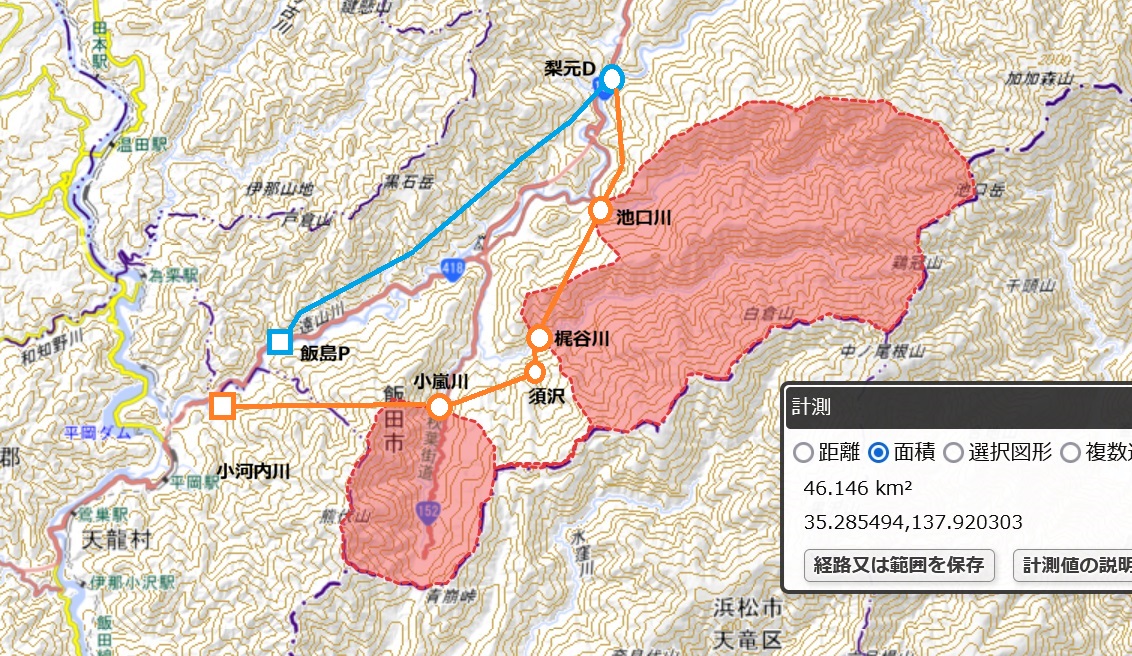

そして,北又渡本体の取水地域拡大。上村川の上流域から取水出来よう。 21.6km2 で導 水距離は6.6km程。そこそこまとまった流域を確保出来はする。北又沢の隣りの尾高沢でも取水が出来そうである。

問題点はこの辺が比較的 小雨であるという点と,それにも拘わらず下で北又度と飯島の間に設置を したいと思っている発電所構想(仮称・木沢発電所)で上村川流域を使いたいので二重投資になってしまう点, 北又度発電所の北又沢取 水口への導水管がどの程度余裕があるのかという3点である。但し3点目は(後から増強するのはコストが掛かるので?)割とどこも余裕を持って作ってある 様子ではある。下で比較検討。

2-1.易老沢導水と此処で検討した2-2の北又渡導水は北又渡発電所(→現行諸元)の拡張となる。現行で認可 最大出力24,200kW・最大使用水量:11.50m3/sで水車出力は24,900kW×1台とのこと。

現行水車の利用を前提とすると水量の上限は単純計算で11.8m3/s程度となり(効率低下を見込むともう一寸大きくなる?), 0.3~0.5m3/s程度の受け容れ余地しかない。

勿論,規模がでかい発電所だけに施設は遊んでいる時間帯も多そうなので発電量は増やせるとは思うがどうであろうか。上村川はシンプルに2-3(木沢)の様にしてさしあたっては2-1(諸河内)の みで良さそうな感じはしている。