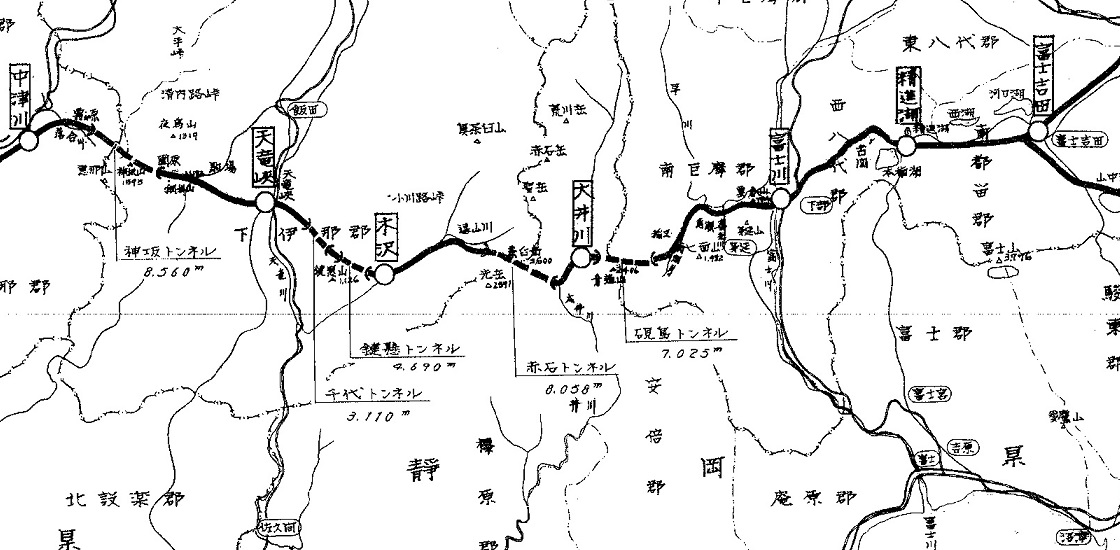

平岡(ひらおか)ダム[→天竜川中上流] ▲

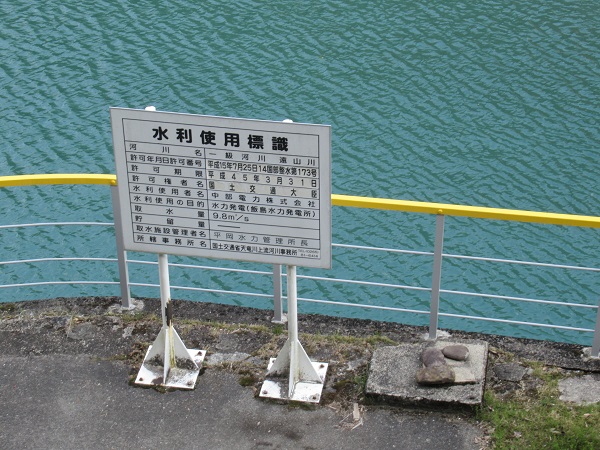

取水:天竜川(・遠山川・和知野川・万古川)

着工/竣工:1940.5(1938?)/1952.1(1951?)

堤高:62.500m←戦前に建設・計画された天竜川水系のダムの中では最大[wiki]

貯留量:260.1万m3(2000-12時点[水力])・ 482.9万m3(建設時[1952か?]時点・利 水標より)(→まあ貯水規模は大し てデカくない。。)堆砂率は、平成15年(2003 年)12月31日現在84.8%で、総貯水容量500万トン以上のダムの中で最も高い[wiki]

目的/型式 P(→平岡発電所)/ 重力式コンクリート

堤高/堤頂長/堤体積 62.5m/258m/252千m3

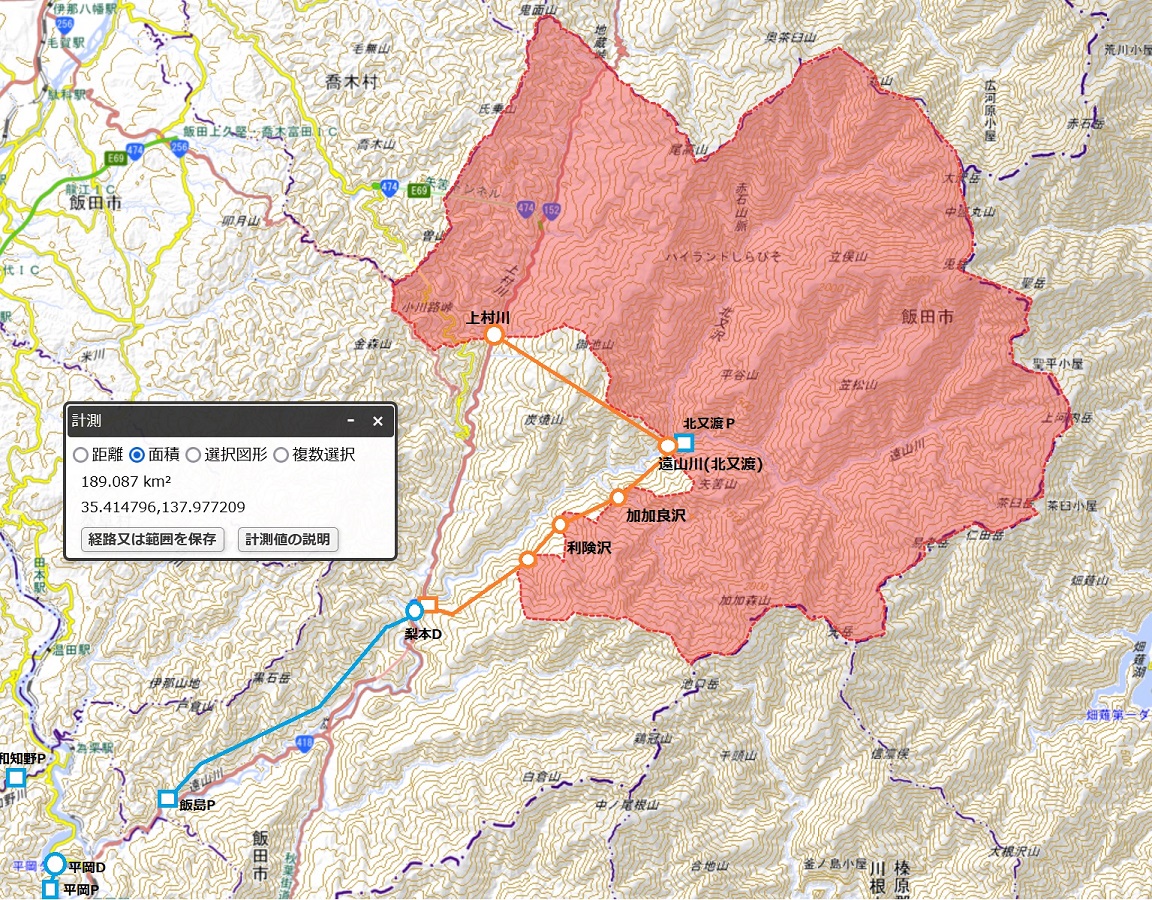

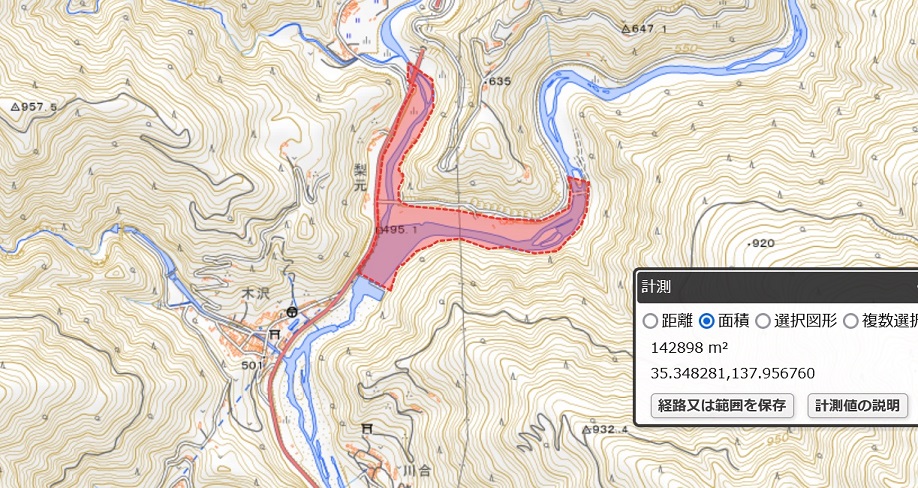

流域面積/湛水面積 3,650km2 ( 全て直接流域 ) /258ha

総貯水容量 4,242.5万m3

満水位:308.0m

ダム事業者 中部電力(株)(←日本発送電←矢作電力系天竜川電力)

(天竜川・遠山川合流[平岡ダム付近])

22.10

22.10| ~和知野川

~[→和阿野川] ▲ 和知野発電所[→和知野川] 中部電力(株) 運開:1939(矢作水力) 水路式・流込式 認可最大出力:6,300kW 常時出力:2,000kW[31.7%] 最大使用水量:10.50m3/s[0.64] 有効落差:72.25m 導水路:総延長3386.3m、 取水:和知野川[和知野ダム]397.00m 放水:和知野川[平岡ダム]320.17m |

22.10

22.10

22.10

22.10 23.4

23.4

22.10

22.10 23.4

23.4 22.10

22.10

22.10

22.10

23.4

23.4

23.4

23.4