旭川は、岡山県の中央部に位置し、その源を岡山県真庭市蒜山の朝鍋鷲ケ山(標高1,081m)に発し、途中、新庄川、目木川、備中川等の支川を合わせて南流し、岡山市北区御津において宇甘川を合流し、岡山市三野において百間川を分派した後、岡山市の中心部を貫流して児島湾に注ぐ、幹川流路延長142km、流域面積1,810km2の一級河川です。

|

旭川の流域の概要[国交省] 旭川は、岡山県の中央部に位置し、その源を岡山県真庭市蒜山の朝鍋鷲ケ山(標高1,081m)に発し、途中、新庄川、目木川、備中川等の支川を合わせて南流し、岡山市北区御津において宇甘川を合流し、岡山市三野において百間川を分派した後、岡山市の中心部を貫流して児島湾に注ぐ、幹川流路延長142km、流域面積1,810km2の一級河川です。 |

| <内海谷川> (源流・内海乢(たわ)→山の向こうは日野川水系俣野 川・下蚊屋ダム) |

| ~明蓮川~ 山の向こうは天神川水系泉谷川 |

| ~井川~ <蒜山高原> |

| <下和(お)川> 岡山県企業局 真加子発電所[水力] 運開:2001.4[岡山県企業局] 水路式・流込式 認可最大出力:1,200kW 常時出力: 0kW 最大使用水量:2.80m3/s[0.78] 有効落差:54.90m 水車:横軸フランシス水車 出力1310kW×1台 導水路:総延長1495.3m 流域面積:35.8km2 取水:下和川458.40m(この堰?→そうらしい(G)) 放水:下和川401.60m[場所(G)・地理院には記載なし] |

25.7

25.7

| ~鉄山川~ ▲ 湯原ダム鉄山導水[→主力篇] 4.3km程の導水で湯原ダムへ導水出来る。  |

| ~至孝川~ 取水堰がないか遡上してみたが見当たらなかった。 寧ろ谷が埋められてて一体何が起きたんだ!?となった。どうもヘリポートとして使われてた様だが・・[tanuki] |

25.7

25.7

| ~神庭川~ ▲ 「かんば」と読むようだ。樺辺りも同語源? 勝山第二発電所神庭川水路橋(仮称)  25.7 25.7 勝山第二の旭川からの取水量7.80m3/sが流れてる感じかな?倍ぐらいは流せそう♪  さて,DBにも取水箇所2となっているの此処神庭川に取水点はなさそうである。一寸上流迄見に行ったが確かにそれっぽいものはなかった。

|

| ~新庄川~ 土用ダム[便覧] [wiki] [旭川主力篇・日野川主力篇] 河川 旭川水系土用川 目的/型式 P(純揚水俣野川発電所(1,200MW←でけえ)上部貯水池)/ロックフィル 堤高/堤頂長/堤体積 86.7m/480m/2650千m3 流域面積/湛水面積 1.8km2 ( 全て直接流域 ) /30ha 総貯水容量/有効貯水容量 7680千m3/6700千m3 ダム事業者 中国電力(株) 本体施工者 熊谷組・鹿島建設 着手/竣工 /1986 >俣野川発電所は1986年(昭和61年)10月、日本で初めて2県をまたぐ揚水発電所として運用を開始した。下池である俣野川ダム(猿飛湖)は中 国山地を挟んで向かい側となる鳥取県日野郡江府町にある。両ダム間の中間に設けた人工の地下空間に4台の水車発電機を有し、両ダム湖間で水を往来させるこ とで最大120万キロワットの電力を発生する。中国電力最大規模を誇る水力発電所であり、同様に2県にまたがる揚水発電所は、日本では他に長野県・群馬県 境にある東京電力・神流川(かんながわ)発電所があるのみである。 [wiki] >土用ダム湖の周囲には湖を取り囲むようにして排水路が敷設され、土用川を含め渓流の水が流入しないようになっている。これは水利権上、俣野川発電 所で発電に利用することができるのは日野川水系俣野川の水に限られているためで、土用ダムに貯えられている水はすべて俣野川ダム湖より汲み上げられた俣野 川の水となっている。[wiki] 中国電力(株) 作西発電所[水力] [場 所] ▲ 運開:1923.5 水路式・流込式 認可最大出力:73kW 常時出力:73kW[100%] 最大使用水量:0.153m3/s[0.15] 有効落差:65.91m 水車:横軸フランシス水車 出力83kW×1台 導水路:総延長619.3m 流域面積:10.0km2 取水:新庄川620.92m 放水:土用川552.62m 【開発(案)】 土用川の上流からも1.4km 程で620m付近から導水出来る。5.8km2 新庄川の水量も600m程新設 して水量も6倍ぐらいには出来そう。 導水路2.0km・水量 1.6m3/sで水力は850kWに なる。 岡山県企業局 寄水発電所[水 力] ▲ 着工/運開 1990/1991.6.1 水路式・流込式 認可最大出力:1,500kW 常時出力: 300kW[20%] 年間発生電力量:約7487MWH(748万7千キロワット時) 最大使用水量:4.60m3/s 有効落差:42.00m 水車:横軸フランシス水車 出力1600kW×1台 導水路:総延長1719.6m 流域面積:88.2km2 取水:新庄川396.00m(取水堰河床標高:394.10m) 放水:新庄川351.40m |

■ 勝山第二発電所新庄川取水堰堤[DB] [ひろし] ▲ 取水量:6.63m3/s 流域:106.8km2 取水:新庄川EL307.50m 送水:勝山第二発電所(高落差側) (主要取水設備) 型式 取水堰 (主要取水設備) 材質 コンクリート・鉄筋コンクリート (主要取水設備) 高さ (m) 2.40 (主要取水設備) 堤頂長 (m) 21.82 (制水門) 型式 鋼製ゲート (制水門) 門数 (門) (制水門) 径間(口径) (m) 3.30 (制水門) 高さ (m) 2.31 ひろしさ んは途中の施設もウオッチされている。

|

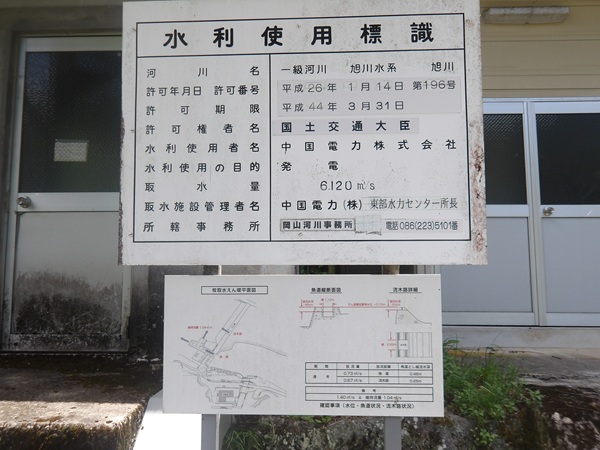

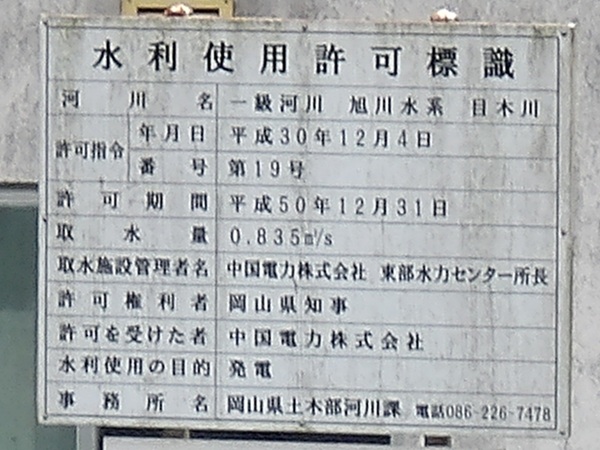

| ~目木川~ 25.7,この日日野川に狙いを定めて中国道を只管西へ向かっていた所,最寄りが中国道ではなく米子道の江府ICであることに,その途中に湯原ICがある 事に気付き,急遽旭川上流も調査対象に加えて,湯原第二発電所最寄りの久世ICで降りることに。 時間が足りないので極小水力は全部切り飛ばす,500kW程度以上の小水力は余裕があれば見るという戦略を立てて久世ICの出口でGoogleマップで検 索掛けてみると富発電所があるようだ。水力さんを見てみると(自分のコンテンツより便利でw)570kW。微妙だが75kWとかの極小水力ではない。早速 寄り道することに。 目木川は真庭市の中心を形成する久世市街の南端で旭川に合流する河川で,目木という地名は久世ICの近くにあった。 中国電力株式会社 富発電所[水力] 運開:1922(T11).2 認可最大出力:570kW 常時出力:150kW[26.3%] 最大使用水量:0.835m3/s[←毎秒1立方尺!!] 有効落差:95.32m 水車:横軸フランシス水車 出力650kW×1台 導水路:総延長3329.5m(出力.0.6MWに対して3.3kmも導水に費やしてる) 流域面積:49.36km2 取水:目木川[場 所]368.05m 放水:目木川267.01m 発電所入り口。チェーンが張られてたが車輌の進入阻止用の様だ。   これは多分獣除け。裏は色が違うのは何故?   発電所を渡る橋がある。富発電所橋とある。しっかりとしたコンクリート橋であった。3トンの重量制限かかってたけどな。   橋の上からは発電所建屋と放水口が見えた。この日(25.7)の初獲物である♪脇の水路は余水吐か。  建屋前の余水吐を渡る橋は2.0t制限が掛かっていたw   鉄管  さてクルマに戻って取水堰を目指す。この日は日野川を予定してたけど最寄りのICが江府で途中湯原湖の傍を通るやんと急遽旭川上流もねじ込んだので時間が ない。8時からは参院選の開票中継もある。 とはいえ目の前にあるものは見逃せず(見逃せるなら富PSも切っていた) 暫くクルマを飛ばすと山を一回りした辺りに取水堰が現れた。  利水票もゲット♪  現状目木川はこれだけである。

|

| ~備中川~ 稜線の西側は高梁川水系小坂部川。 阿口池 [岡山県](あくちいけ) [便覧] 河川 旭川水系備中川 目的/型式 A/アース 堤高/堤頂長/堤体積 15m/82m/62千m3 流域面積/湛水面積 0.5km2 ( 全て直接流域 ) /3ha 総貯水容量/有効貯水容量 180千m3/180千m3 ダム事業者 北房町 着手/竣工 /1944 北房ダム [岡山県](ほくぼう) [便覧][遍路]…備中 川の最奥部。この歳になる迄「きたふさ」と信じて疑わなかったけど「ほくぼう」だったとは。。北房町は平成の大合併字に上房郡(これも 「かみふさ」かと思ってたら「じょうぼう」だった。。)所属ながら真庭郡の町村との合併を選んで真庭市になった。 河川 旭川水系備中川 目的/型式 A/重力式コンクリート 堤高/堤頂長/堤体積 35.3m/94m/33千m3 流域面積/湛水面積 6.2km2 ( 全て直接流域 ) /9ha 総貯水容量/有効貯水容量 1140千m3/1040千m3 ダム事業者 岡山県 本体施工者 大本組 着手/竣工 1972/1980 |