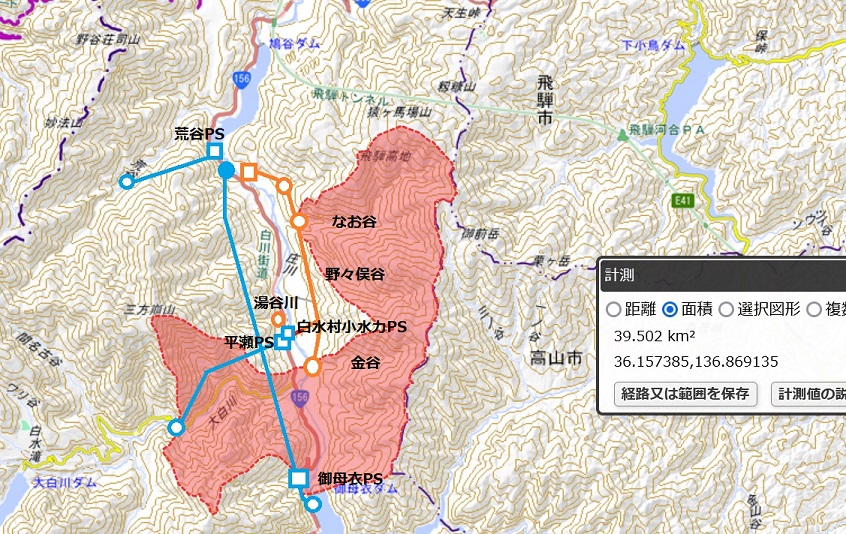

初めての本格的な庄川攻略を企図したのが22.9,台風接近の中の連休中日である。生駒から庄川を狙うには先ずは最上流からが良さそうである。この日は先 ずは長良川の最上流,高鷲の大堰堤をさらっと見学してから,大黒谷ダムを狙って, しかも林 道経由で蛭ヶ野 からの直接アプローチを試みた。

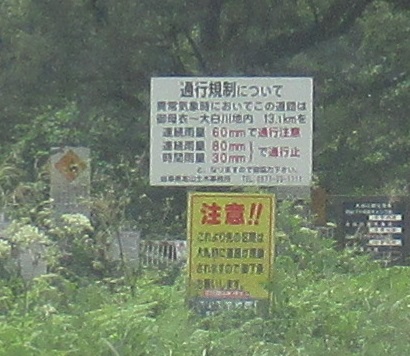

先ずは看板のお出迎え(多分此 処ら)。工事中の為尾神(尾上?)方面へ通り抜け不能,大日谷林道まで行けますとのこと。設置者は飛騨森林管理署。昔の営林署か。この手前の道路 でも可成りの凸凹が出来ていて十分に肝は冷えていたが此処迄来てと云うのはある。

もう一寸進むと一時的に舗装道路になったりしたが,如何せん未舗装部分のヘアピン部分の雨に削られての凸凹が酷い。こ の辺迄進むも息子も不安がるし引き返すことにした。将来,4駆で車高の高い車を買って再挑戦しよう。。

大黒谷(おおくろだに)ダム[便覧][水力]

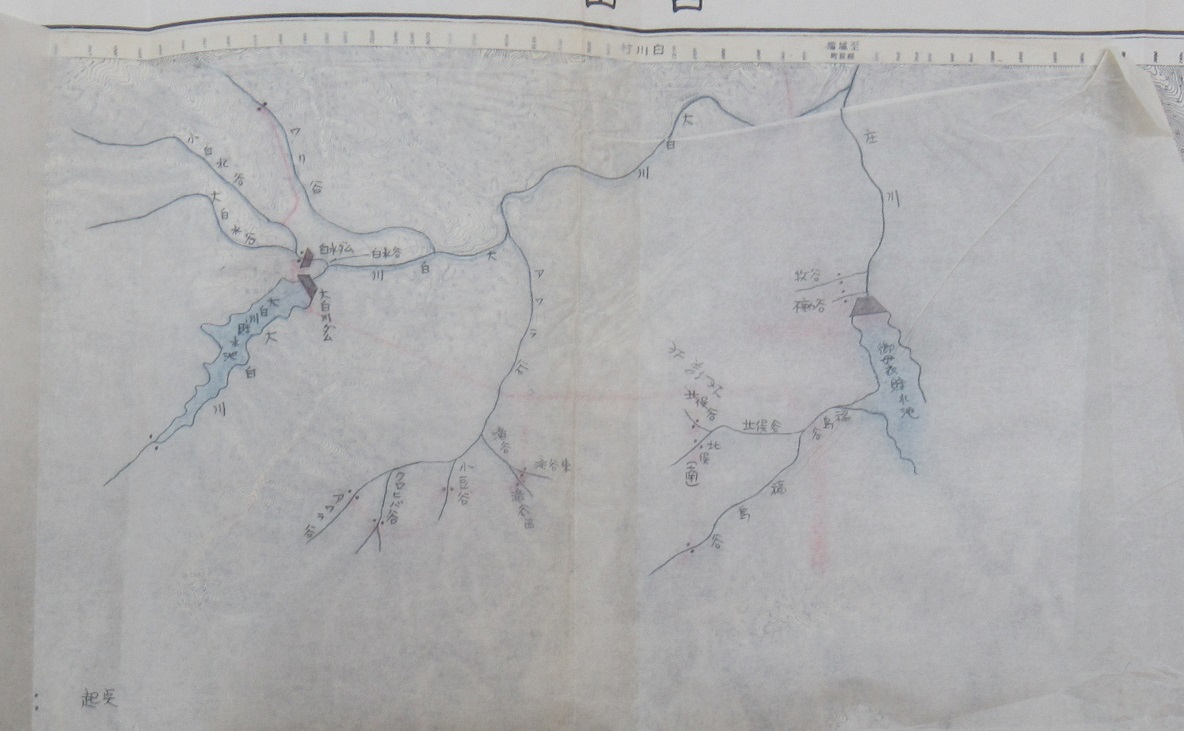

河川 庄川水系尾上郷川支流大黒谷

目的/型式 P(尾上郷発電所・)/ロックフィル

堤高/堤頂長/堤体積 34m/140m/280千m3

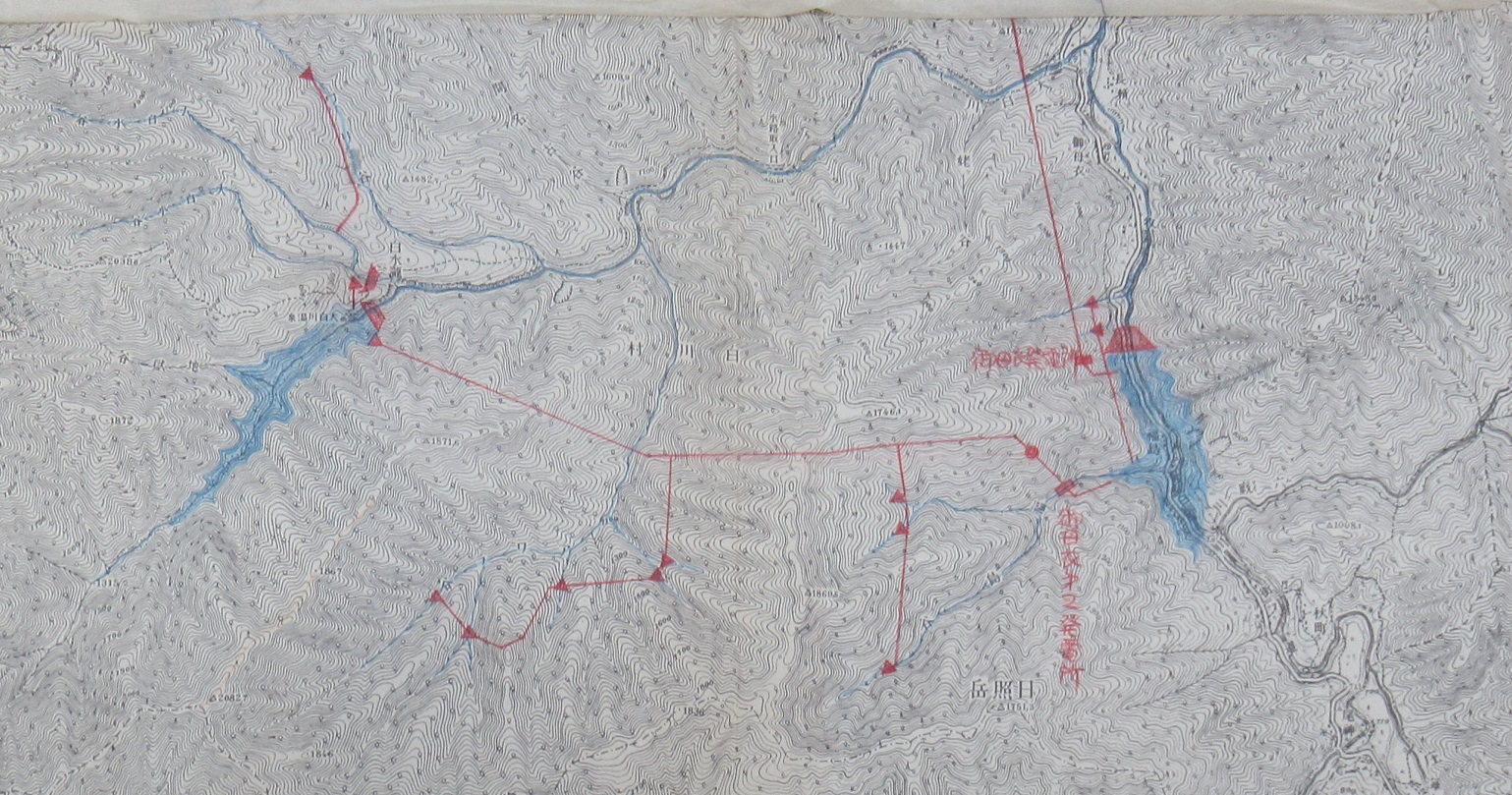

流域面積/湛水面積 64.6km2 ( 直接:5.2km2 間接:59km2[ア マゴ谷・大 日谷・小 シウド谷・大 シウド谷・尾 上郷川・海 上谷]他? ) /9ha

総貯水容量/有効貯水容量 1070千m3/320千m3

ダム事業者 電源開発(株)

本体施工者 伊藤組土建

着手/竣工 1969/1971

堤頂標高:971.00m

満水位標高:967.00m

低水位標高:964.00m

電源開発(株) 尾上郷発電所[水力] [DB] [電 発]

着工:1969.5 運開:1971.11.4[20MW]

更新着工:2024.5.10 同完成・運開:2024.12.10[+1.3MW]※

ダム水路式・貯水池式

認可最大出力:21,300kW 常時出力: 1,870kW[増強前数値]

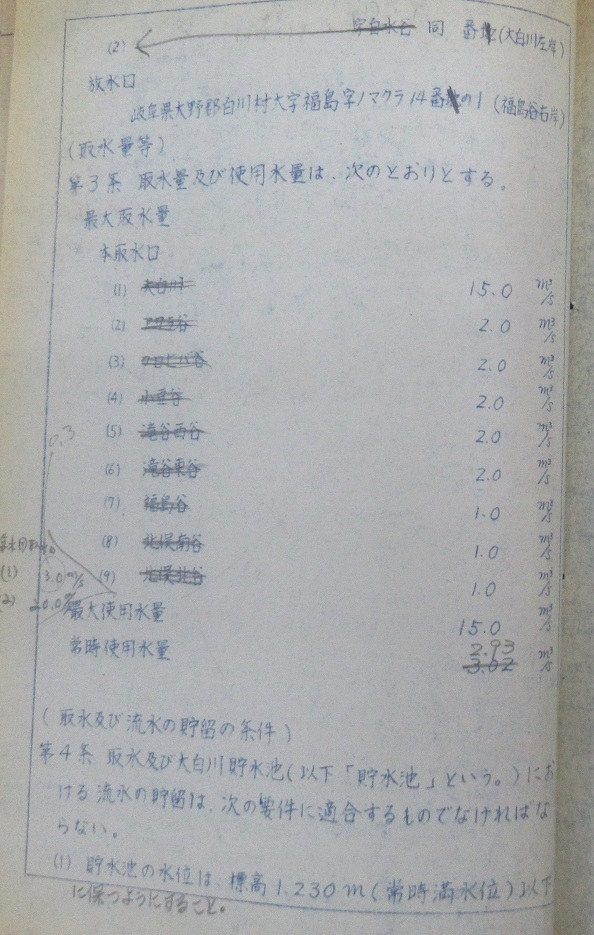

最大使用水量:12.10m3/s 常時使用水量: 1.91m3/s

最大出力時有効落差:198.50m 常時出力時有効落差:210.80m

水車:立軸単輪単流フランシス水車 最大出力21200kW×1台

支水路トンネル:総延長8533m

導水路トンネル:延長3538.0m

取水位標高:967.00m

放水位標高:756.00m

流域面積:64.6平方キロメートル

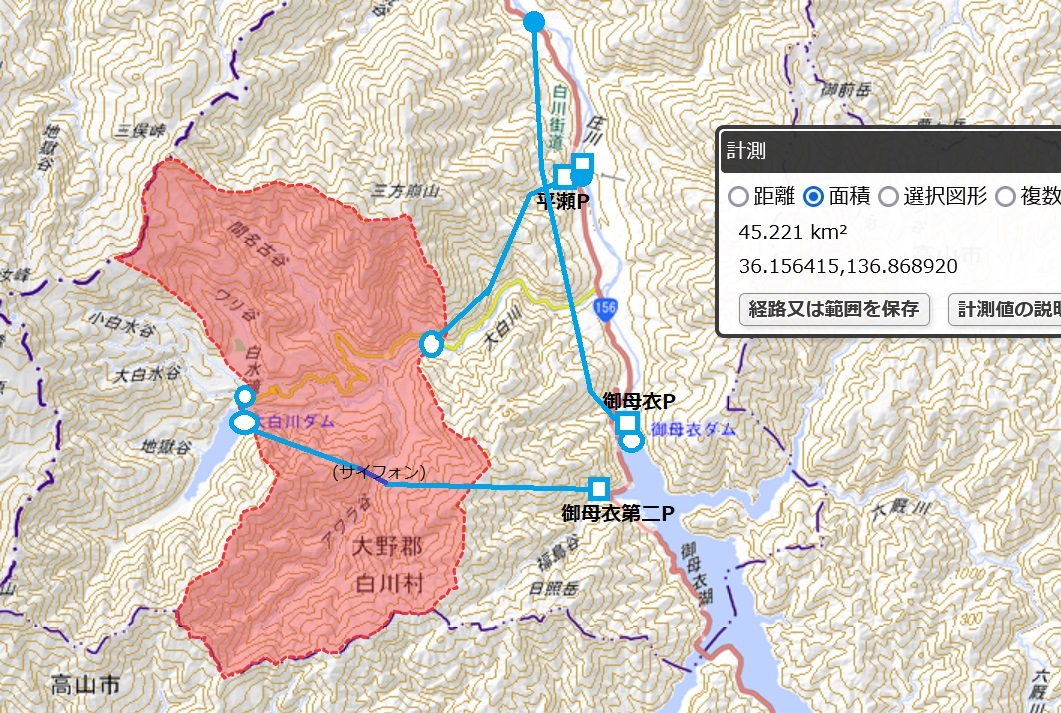

取水:海上谷→尾上郷川(別山谷)→大シウド谷→小シウド谷→大日谷→アマゴ谷→大黒谷[大黒谷ダム]計11箇所(4箇所不明)

放水:尾上郷川[御母衣ダム]

※:「最新の解析・設計技術を用いて水車ラ ンナの羽根形状を改良し、発電出力を20,000kWから21,300kWに1,300kW増加させました」とのこと。

入口は閉鎖されていた。。営林署の許可が必要らしい。釣り師は許可とって"侵入"(笑・進入の誤りであろう)とかもするのかな?[白川渓]

尾上郷川沿いの立地ということになってるけど実際は御母衣湖のバックウォーターと云った所である。

22.9

22.9[左]入口(国有林線用林道で車輌通行禁止の他工事中の為,蛭ヶ野方面へ通り抜け不能と ある)と[右]看板(上の写真の裏側)

あのまま進んでも通り抜けは能わずだった訳だがこちらから入れないのも残念である。

入れずに残念だけど電発のニュースリリースより洒落た山小屋みたいな発電所の建屋を紹介。

出典:電発

出典:電発

22.9

22.9