| 乗

鞍山麓ファミリー |

|||||||

| 木

曽川水系 |

信

濃川水系 |

神

通川水系 |

|||||

| 野麦川 |

西野 川・末川 | 味噌川 |

奈川 |

前川 |

湯川 |

高原川 |

小八賀川 |

出典:北

陸地方整備局

出典:北

陸地方整備局| ダム名/河川名 |

ダム湖名・河川・水系名 | 貯水量 | 有 効貯水量 | 流域面積 | 標高 |

湛水面積 |

そ の他・備考(ダム) |

| 発電所名 |

認可最大出力 |

常時出力 |

形式 | 水量・取水位・放水位 |

有効落差 |

その他・備考(発電所) |

|

| 小八賀川 | 中電:池 ノ俣 | 2.2MW | 0.61MW |

水路 | 1.61m3/s・1,283.54m・1,115.01m |

161.20m |

運開:1933年9月 |

| 土樋谷川他 | 中電:旗 鉾 | 3.0WM | 2.0MWor0.06MW |

水路 | 2.40m3/s・1,114.99m・942.05m |

165m/163m |

運開:1945年11月 |

| 小八賀川他 | 中電:根 方(ごんぼう) | 10.5MW | 4.9MW |

水路 | 5.30m3/s・951.30m・697.50m |

239.0m |

運開:1958年10月 |

| 小八賀川 | 中電:茶 屋野 | 0.95MW | 0.30MW |

水路 | 3.10m3/s・692.36m・646.72m |

37.0m |

運開:1945年1月 |

| 丹 生川ダム | 荒城川・五味原湖 | 620万m3 |

530万m3 | 23.0km2 | 常時満水位:857.0m 基礎標高:804.0m |

岐阜県 | |

| 中電:丹 生川→増強案 | 0.35MW | ダム式・維持流量式 | 1.00m3/s | 運開:2016年6月 | |||

| 小八賀川 | 中電:下 切 | 0.65MW | 0.09MW←ちいさい |

水路 | 4.73m3/s・561.39m・540.14m |

18.4m |

運開:1905年12月 |

| 宮川防災ダム |

宮川 |

1628千m3 | 1128千m3 | 8.6km2(直5.8km2・間3km2) | 20ha | 岐阜県 | |

| →開発案 |

|||||||

| 大島ダム[岐阜県] |

[ggl][地

理院(670m)] |

472.0万m3 |

385.0万m3 |

24.1km2 | 0.29km2 | 岐阜県 目的:FN |

|

| →新設案 |

2.4m3/s程? |

調査中 |

|||||

| 宮川 | 中電:天 神→増強案 | 0.60MW | 0.27MW | 水路 | 8.348m3/s・534.1m< /a>:524.3m | 9.09m←ちいさい | 運開:1924年12月 |

| 宮川 |

→開発案 |

||||||

| 合 計 |

17.9MW |

||||||

|

|

|

20.10 |

|

|

|

20.10 |

| ~丹生川~ 割りと新しく建設された 丹生川ダムと発電所増強案を検討する。ダム湖は五味原湖というそうな。噴飯物のさくら湖とかみどり湖みたいな気持ち悪い名前が増えてる中で質実剛健な名 前,湖に沈んだ聚落名だそうな,は好感が 持てる。 丹生川ダム[便覧] [岐阜県][岐阜県 (pdf)] △ 目的 FNWP 堤高/堤頂長 69.5m/227m 流域面積/湛水面積 23km2 ( 全て直接流域 ) /32ha 総貯水容量/有効貯水容量 620.0万m3/530.0万m3 洪水調節容量:約280万m3 利水容量:約250万m3 (流水の正常な維持機能:約248万m3・水道用水:約2万m3) 堆砂容量:約90万m3 ダム事業者 岐阜県 着手/竣工 1975/2012 ダム湖名 五味原湖 (ごみはらこ) ・ダム地点の計画高水流量200m3/sのうち、130m3/sの洪水調節を行う(容量は280万m3・130m3/sを6時間貯められる。) ・丹生川町南西地区(町 方(丹生川中心部・坊方と対になってる地名?法力なんて地名もあって昔お寺でもあったのか?)、大 谷、北 方(ここも"方"が付いている・根方含めてなんかあるのかも)、新 張、大 萱等:いずれも小八賀川沿いの地名。大萱は支流の大萱川沿い)を対象に、水道用水として新たに350m3/日(0.004m3/s:水力発電が 1.0m3/sとか使う のに,水道は一日=86,400sもあるのに350m3しか取水しないのかw)の取水を可能に(容量2万m3だから約57日・二ヶ月分)。 中部電力(株) 丹生川(にゅうかわ)水力発電所[中電] △ 岐阜県高山市丹生川町 運開:2016.6.29 着工:2015.3.20 ダム式・維持流量式 出力:350kW 最大使用水量:1.00m3/s 有効落差:47.9m 年間想定発電量:約210万kWh 取水:荒城川(あらきがわ)[丹生川ダム]868.0m 放水:荒城川 NLに拠るとこの日,河川法に基づく岐阜県による完成検査に合格し、営業運転を開始いたが、現状ではダム貯水位が低く、予定される最大出力(350kW) の確認ができてないとのこと。 今後、ダム貯水位が高くなった段階で、最大出力値の確認を行うとのことだがそんな感じで検査するんやなぁ~。前以て検査とかして満を持してこの日に運開と かではないんや。。適当に検査官と日程調整してその日にOK出ればその日迄は試運転でその日から営業運転って感じ? さて,丹生川ダムの流域面積は23km2しかなくしかも1.0m3/sも維持流量で取られると成ると残り 水量は余り期待出来ない様である。。 冒頭で推計した数値75%を援用すると1.7m3/s程度となる。 だがあちこちから取水して頑張って発 電していこう。。 取水位が結構高い(EL868m)が地図読みだと全然標高がなく,このギャップはなんなんだ??どうも湛水前の地表の標高が残ってる感じである。 当初は此処で水を補給してそのまま下流に流して発電とか考えたけど多少遠回りでもダム湖を調整池として水力発電を調整力に使いたい。 直ぐ南側の名無しの川(横尾の谷)にも3.0km2程度の水源有り。ここらは素直にダム湖に引っ張って来たい。0.2m3/sにはなる。併せて丹生川ダムでは1.9m3/s程度の水源となる が,内1.0m3/sは維持流量として下流に流すので残り0.7m3/sで ある。これが丹生川水力PSの放水位810mで確保出来る量となる。 北回りで下へ落とす。16.9km2程から取水出来るけどこの辺は全部2000mm以下なので75%も危うい,,66.7%で約1.1m3/sってとこか。丹生川発電所直下で確保出来る0.7m3/sと併せ て1.8m3/sとなる。 途中・森 部谷川(中呂瀬)・森 部谷川(北谷)・森 部谷川(大洞)・(810m)で取水して放水先は荒城川553mと すると3.4MW。9.1kmの導水でこの程度では引き合わないだろう。ここは断念しておく。 また上で言及した丹生川ダムの水供給先の街川・大谷・北方・大萱・新張の地名も書き入れておく。  深谷ダムはこんな感じ。 深谷ダム[便覧] △ 河川 神通川水系小八賀川 目的/型式 A/ロックフィル 堤高/堤頂長/堤体積 27.3m/103m/71千m3 流域面積/湛水面積 0.9km2 ( 全て直接流域 ) /5ha 総貯水容量/有効貯水容量 300千m3/300千m3 ダム事業者 岐阜県 本体施工者 フジタ 着手/竣工 /1973 気を取り直して色々検討すると結局こんな感じが良さそう:  規模的に水量的にも物足りないけど現天神PSは近傍の下切PSと較べて随分と稼働率も良いし,なんか廃止は勿体ない。 ということで丹生川上流から導水して天神と同じ場所に放流する事にして,そこそこの規模を出せる取水箇所を探すと森部谷と荒城川の落合付近635m付近だ とバランス良さそう。 [試案]荒城川発電所 出力:11,500kW[+11.5MW] 水量:13m3/s 落差:107m 流域:197.7km2=68.73km2+丹生川ダム流域23km2+茶屋野PS流域106km2 導水:12.9km 取水:荒城川(森部谷分岐)・大萱川・小八賀川[茶屋野PS]他 635m 放水:宮川[→国府PS(私案)]524m |

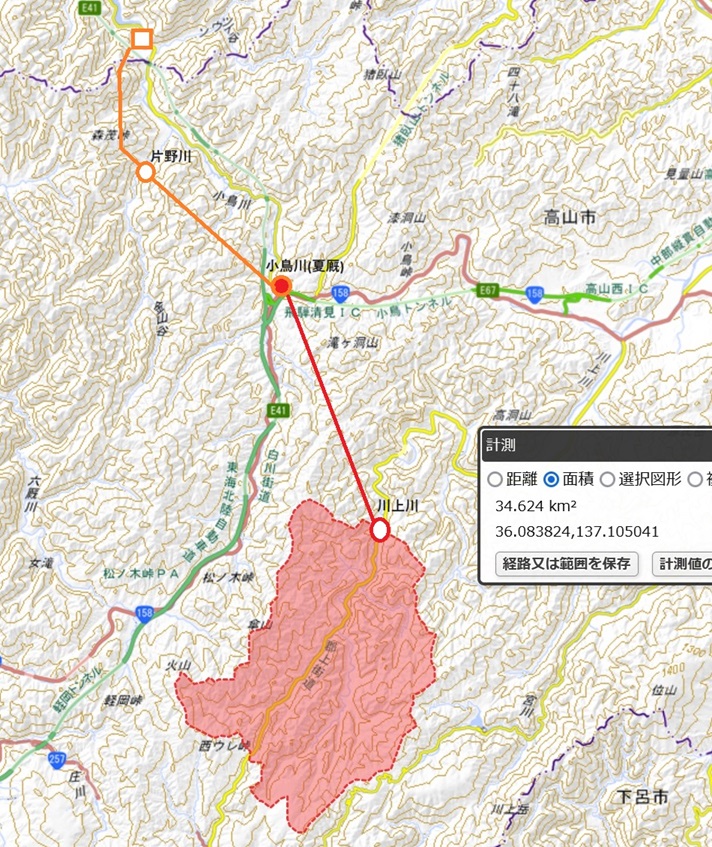

| ~宮川・大八賀川~ 角川付近での分岐の本流格は小鳥川であるが支流格の宮川も更に小八賀川が支流の中でも本流格で宮川,更に大八賀川が脇を固める感じである。 大島ダム…導水して水量増やして行きたい所。 流域:24.1km2 大島ダム[便覧] △ 目的/型式 FN/重力式コンクリート 堤高/堤頂長/堤体積 53.1m/142m/105千m3 流域面積/湛水面積 24.1km2 ( 全て直接流域 ) /29ha 総貯水容量/有効貯水容量 4720千m3/3850千m3 ダム事業者 岐阜県 着手/竣工 1985/建設中 市町村合併の煽りで水道事業の合理化で水道需要が消滅。多目的ダムから治水ダムへの変更を余儀なくされたようである。 こんなもん発電機能を付した多目的ダムにすればええねん♪ 滝川・生井川導水 (ダムへの)導水路:3.2km程・流域面積12.3km2程  発電所への導水路 6.6km程 滝川・生井川へは一旦ダムへ送るより途中で取水した方が良さそうだ。  [試案]大八賀川発電所 出力:1,900kW(+1.9MW)→小さい。。。 水量:2.5m3/s→わりかし雨は少なめな地域。。 落差:92m 流域:35.3km2 (直接24.1km2・11,2km2) 取水:大島ダム(685m想定) 放水:592m 導水:6.6km (0.28) 一寸苦しいな・。。。 こちらは保留で。 川上川などあるが,ダムは宮川の上流にある。 宮川防災ダム[便覧][水辺遍路] 河川 神通川水系宮川 目的/型式 F/アース 堤高/堤頂長/堤体積 29m/150.7m/158千m3 流域面積/湛水面積 8.6km2 ( 直接:5.8km2 間接:3km2 ) /20ha 総貯水容量/有効貯水容量 1628千m3/1128千m3 ダム事業者 岐阜県 着手/竣工 1964/1971 防災ダムなので普段は水を貯めてないっぽいが流量を安定化させるなどはしても良いかも。 ただし流域面積は僅少 宮川上流・川上川上流で開発したい所である。 ~川上川~ 上流に良さそうな急勾配と河川の弯曲部を見付けた。まあ弯曲部を大きく迂回して遠方の高落差に持って行くんだけど。 <第一案> [構想]川上川発電所 出力;9,100kW[+9.1MW] 水量:5.0m3/s 落差:218m 導水:13.0km (0.7) 流域:48km2 取水:西 谷・西 西谷(仮称)・川上ダム(仮称・この辺)[大 倉滝谷(仮称)・六 方谷・川 上川(清見町巣野俣)]・小 井戸谷・小 井土小谷(仮称)・830m 放水:川 上川(清見町三日町)608m  もし三日町で合流する牧谷川でも取水するとなると超 上流に5.7km2程となる。 <第二案>…合計9.6MW [代替案]川上第二発電所 出力:5,400kW[+5.4MW] 水量:4.0m3/s 落差:138m 流域:推定35km2 取水:川上川[川上ダム]830m 放水:川上川[小井戸谷合流部]688m [代替案]川上第一発電所 出力:4,200kW[+4.2MW] 水量:6.5m3/s 落差:79m 流域:推定35km2+追加30.6km2 取水:川上川[小井戸谷合流部]・牧 谷川691m 放水:川上川[三日町]608m  これに更に小井戸谷から川上ダムへの導水路なんかを設置しても良いかも。 更にいうと[私案]奥小鳥発電所の取水位と奇しくも 830mで一致して いる。川上ダム想定地点から5.3km程度である。 [まさかの統合案構想]奥小鳥発電所(→原案) 出力:13,700kW[+4.4MW] 水量:8.4m3/s[1.3]+4.0m3/s[1.15] 落差:130m 導水:9.87km+7.1km 流域面積:64.4km2+34.6km2 放水:小鳥川[下小鳥ダム](700m) 取水:小鳥川[夏厩堰堤(案)3.1ha](833m)・ 片野川[片野川堰堤(案)](836m)・川上川(833m) 840m  川上第一・第二案(+9.6MW)と比較すると発電容量は+4.4MWと半減するが,下小鳥ダムに水を貯めておけるので発電の水の利用効率は寧ろ高まるのではなかろうか? |