目的/型式 F/堰

堤高/堤頂長/堤体積 7.1m/542m/千m3

流域面積/湛水面積 1620km2 ( 全て直接流域 ) /240ha

総貯水容量/有効貯水容量 2900千m3/1700千m3

ダム事業者 近畿地方整備局

本体施工者 大林組・飛島建設・村本建設

着手/竣工 1978/2009

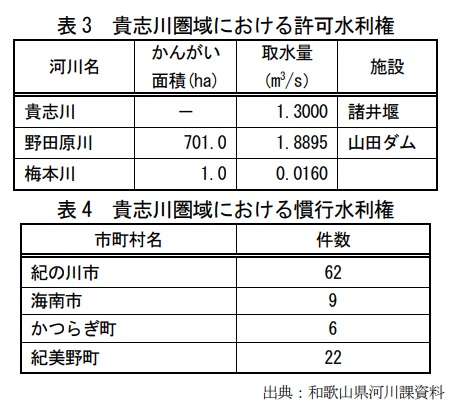

| ~貴志川~[→開発篇] 25.10時点で,有田川を見に行った時にちらっと見たのみ。  上流には山田ダムが,下流には諸井堰がある。  出典:和

歌山県 出典:和

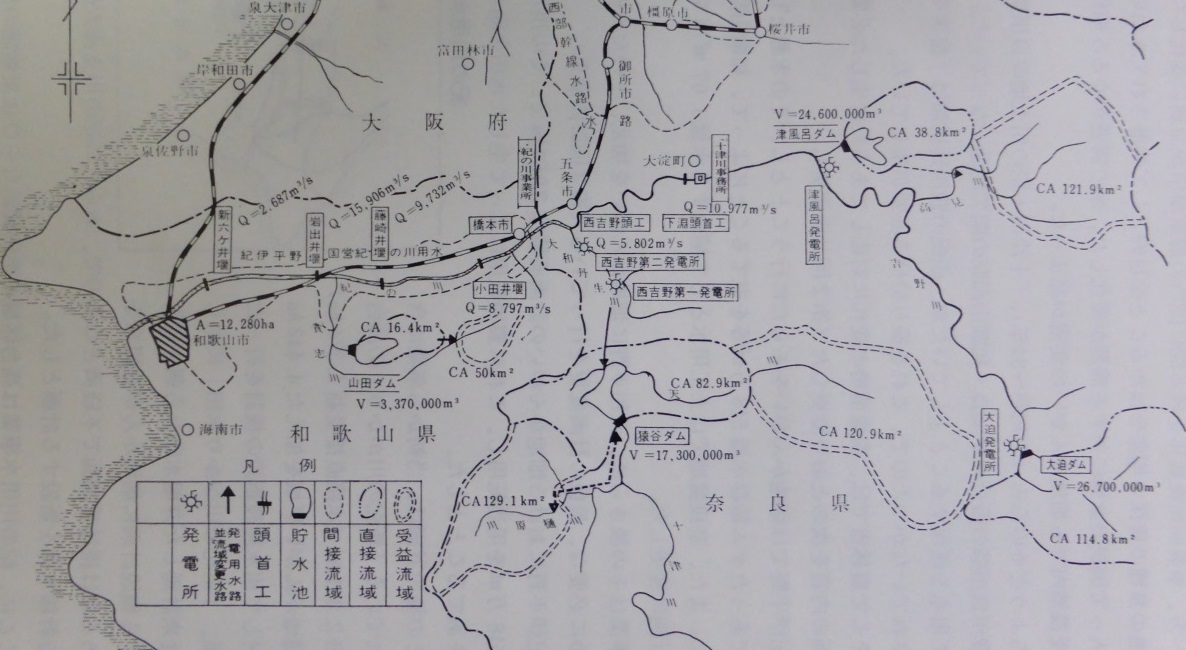

歌山県諸井堰 ~野田原川~ 山田ダム[便覧][川 の防災情報][遍路] 河川 紀の川水系野田原川 目的/型式 A/重力式コンクリート 堤高/堤頂長/堤体積 34m/139.4m/45千m3 流域面積/湛水面積 16.4km2 ( 全て直接流域 ) /35ha 総貯水容量/有効貯水容量 3400千m3/3370千m3 平常時最高貯水位:93.60m ダム事業者 近畿農政局 着手/竣工 1950/1957 諸元からお解りの様に全て直接流域の様である。 しかし,綜合開発事業概要図に寄ると貴志川本流上流(真国川と呼ばれて いる様だ)50km2を流域とする導水計画があったようである。開発篇で言々 開発と合わせて検討した。  |

| ~紀伊丹生川~[→紀伊丹生川篇] [中止]丹生川ダム |

~大和丹生川~

西吉野頭首工 西吉野第二発電所 黒渕堰堤・黒渕調整池 西吉野第一発電所 |

5.大和丹生川上流開発 丹生川・長谷川・宗川340m付近で取水→桧川迫川330m付近で貯留→城戸200mで発電で6.8MW。取水位を390mに上げると9.2MWに。詳し くはこちら参照。 [妄想!]城 戸(じょうど)発電所 最大認可出力:9,200kW[+9.2MW] 最大使用水量:6.0m3/s 有効落差:185m 流域面積:63.2km2 取水:桧 川迫川[ダム](390m)・宗 川[堰 堤](396m)・笠 木川(392m)・黒 滝川(大 和丹生川)(388m)[堰堤が欲しいが一 寸建て込んでるか・・]・粟 飯谷川(392.8m)・長 谷川(390.2mm) 放水:大 和丹生川(城戸・黒淵ダム)200m  |

| ダム名(便覧リンク) | 河川 | 流域面積/湛水面積 | 総貯水容量/有効貯水容量 | その他 | |

| 北股ダム | 449m/ | 北股川 | 北股発電所 | ||

| 大 迫ダム | 400m/ | 吉野川 | 114.8km2 ( 全て直接流域 ) /107ha | 27,750千m3/26,700千m3 | |

| 大 滝ダム | 326m/ | 吉野川 | 258km2 ( 全て直接流域 ) /251ha | 84,000千 m3/76,000千m3 | |

| 津 風呂ダム | 237m/ | 津風呂川 | 38.8km2(直)+○○km2 (間) /150ha | 25,650千m3/24,600千m3 | 高見川導水・上市発電 所 |

| 桧川迫川ダム | 380m/340m | 大和丹生川支流桧川迫川 | 6.6km2(直)+ 68.0 km2(間)/15.2ha | 未計算 /2,525 千m3 | 城戸発電所 |

| 一 の木ダム | 179.6m/ | 大和丹生川支流古田川 | 6.9km2 ( 全て直接流域 ) /14ha | 1,570千m3/1,400千m3 | |

| 紀伊丹生川ダム | 350m/330m | 紀伊丹生川 | 計算中 / 11.15ha | 未計算 /未計算 | 玉川峡発電所・学文路 発電所 |

| 山 田ダム | 96.1m/ | 貴志川支流野田原川 | 16.4km2 ( 全て直接流域 ) /35ha | 3,400千m3/3,370千m3 |