0-1.大千瀬支流振草補水

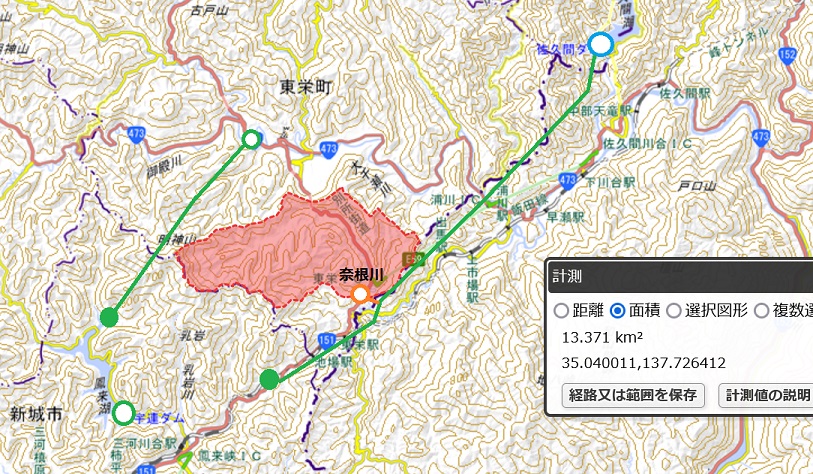

既に提示してあるがまずは振草に直接注ぎ込む3河川2系統。

この辺の大千瀬川流域の佐久間ダムへの導水は色々検討したがかち合ってしまいはする。。ただこの二箇所での取水できた分,大入導水及び佐久間導水の水量を 減らせるとな れば佐久間・同第二・新豊根発電所の発電量を増やせそうである(秋葉以下は同じである)。

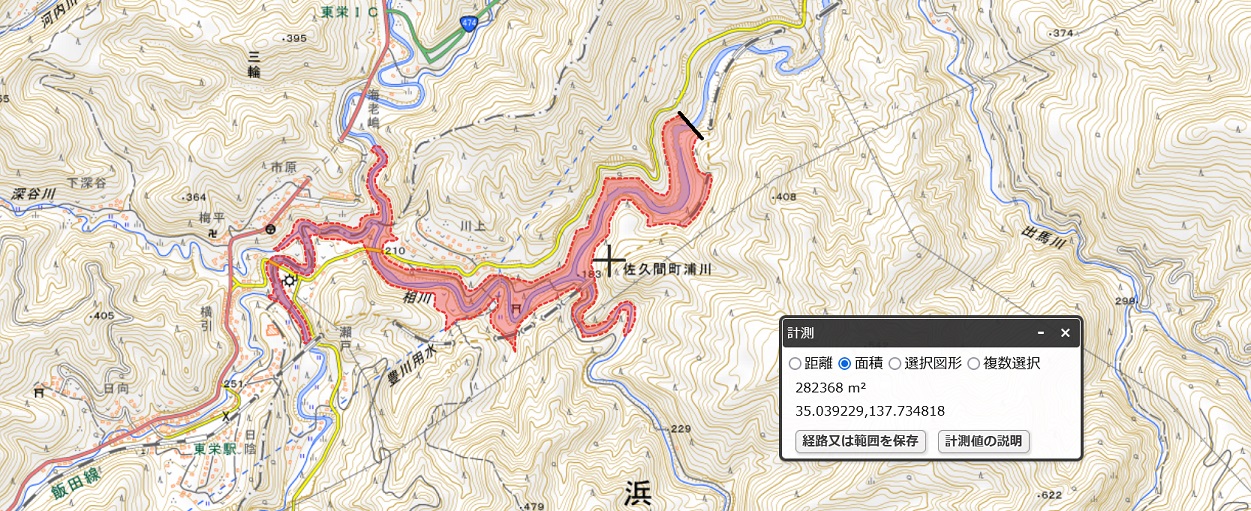

川名 導水路 流域 効率

柿 野川 0.7km 5.0km2 7.14

足 込川他1 1.8km 11.1km2 6.16

御 園 1.2km(3.0km) 3.7km2(14.8km2) 3.2(4.93)

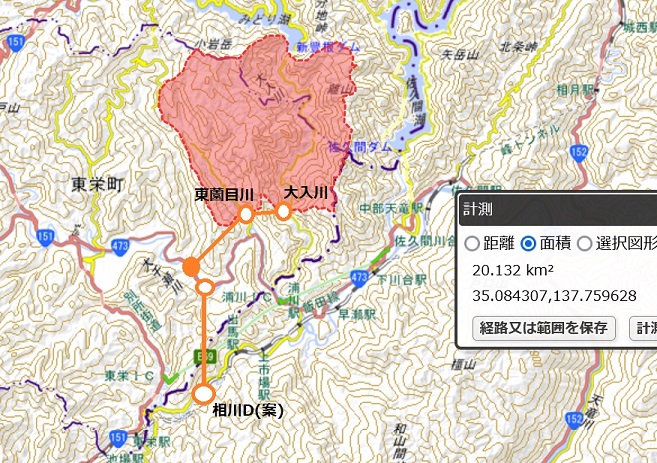

まあこの辺は相川にダム造って大千瀬川からも導水する発電所の建設する構想(妄 想)を思いつい たが,その辺や,大入頭首工の取水の立て替えの一環でこの案も貢献出来そうである。