<吉野川水系> ▲

~吉野川~

長沢ダム[便覧]

[wiki]

河川 吉野川水系吉野川

目的/型式

P/重力式コンクリート

堤高/堤頂長/堤体積

71.5m/216.6m/235千m3

流域面積/湛水面積

91km2 ( 直接:70km2 間接:21km2 [大森川ダム(→大森川発電所)]) /140ha

総貯水容量/有効貯水容量

3,190.0万m3/2,843.0万m3

ダム事業者

四国電力(株)[立案:四国中央電力(株)・完成:日本発送電(株)]

着手/竣工

1941/1949

四国電力(株) 長沢発電所[水力]

所在地:高知県吾川郡いの町長沢

運開:1949.4[日本発送電(株)]

ダム式・貯水池式

認可最大出力:5,200kW 常時出力:2,300kW

最大使用水量:9.50m3/s

有効落差:64.94m

水車:立軸フランシス水車 出力5410kW×1台

流域面積:91.5km2

取水:吉野川[長沢ダム]663.7m

放水:吉野川598.0m

分水第一発電所吉野川取水堰 ▲

取水位:EL586m→

地図上の値。実際は592m程度はありそう。

取水量:

~大森川~

大森川ダム[便覧]

河川

吉野川水系大森川

目的/型式

P/中空重力式コンクリート

堤高/堤頂長/堤体積

73.2m/191m/146千m3

流域面積/湛水面積

21.5km2

( 全て直接流域

) /92ha

総貯水容量/有効貯水容量

19120千m3/17320千m3

ダム事業者

四国電力(株)

着手/竣工

1957/1959

四国電力(株) 大森川発電所[水力]

高知県吾川郡いの町長沢

運開:1959.8

ダム水路式・混合揚水式

最大出力:12,200kW

常時出力: 0kW

最大使用水量:12.00m3/s

有効落差:118.00m

水車:立軸フランシスポンプ水車 出力

12600kW×1台

導水路:圧力トンネル延長2472.6m

流域面積:21.5km2

上部貯水池:大森川[大森川ダム]780.00m

下部貯水池:吉野川[長沢ダム]652.86m

分水第一発電所大森川取水堰[DB]

▲

取水位:EL593m

取水量:

(主要取水設備) 高さ (m) 9.50

(主要取水設備) 堤頂長 (m)

48.76

|

大橋ダム

早明浦ダム

→吉野川篇へ

|

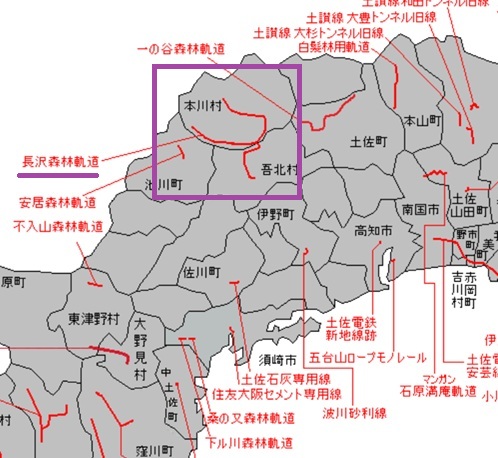

出典:四国の廃なものと鉄道

出典:四国の廃なものと鉄道

出典:国

交省

出典:国

交省