出典:福島県

出典:福島県 出典:福島県

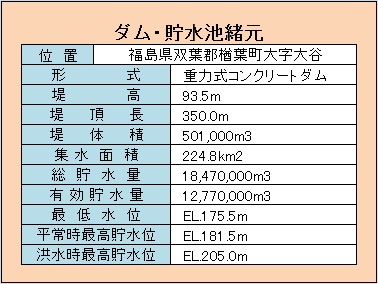

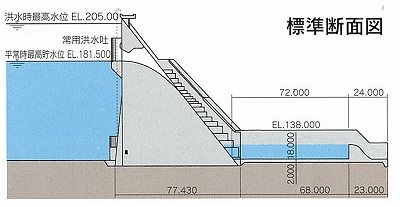

出典:福島県【真野川開発】 折角の間接流域含めて72km2に3,500万m3近い貯留量が活かされず現況3.2m3/s・1,100kWという弱小発電しかしていない。3.2km 程導水すると EL.60m程に至る。 [私案]新真野川発電所 出力:4,800kW[+4.8MW] 水量:5.0m3/s 落差:115m 導水:3.2km 取水:真野川[真野ダム]176m 放水:真 野川57m 現行真野発電所は限りなく河川維持流量発電に移行すべし。 |

| ~水無川~ 高の倉ダム[便覧] [wiki] 河川 新田川水系水無川 目的/型式 A/重力式コンクリート 堤高/堤頂長 54.2m/124.4m 流域面積/湛水面積 13.4km2 ( 全て直接流域 ) /32ha 総貯水容量/有効貯水容量 6000千m3/5700千m3 ダム事業者 福島県 着手/竣工 /1975 新 田川水系は原町区中心部を横断し、流域は約970戸の農家が営農する約1,200haに及ぶ水田地帯であり、用水源を新田川とその支流の水無川に頼ってい るが、扇状地に位置し河床を伏流する河川であるために取水不能になる事態が発生し、毎年深刻な水不足に悩まされていた。1958年(昭和33年)、 1961年(昭和36年)に発生した大干魃により、灌漑用ダム建設の要望が大きくなり、福島県により1969年(昭和44年)に採択された県営かんがい排 水事業を受けて1972年(昭和47年)ダム本体工事に着手、1975年(昭和50年)9月貯水開始、1976年(昭和51年)3月に竣工した。1981 年(昭和56年)3月に2条の幹線水路が完成し全事業が終了した[2]。現在は当ダムの水路を利用した小水力発電の計画がなされている[3]。[wiki] |

風兼(ふがね)ダム(別名?:野手上ダム)[便覧][水辺遍路] 新 田川水系野手上川[場 所EL.373m] 目的/型式 AP/アース ←おお,目的にPがはいっとる!草木発電所や岩倉ダムみたいなダムと取水口が離れてる形式? 堤高/堤頂長/堤体積 17.3m/81m/39千m3 流域面積/湛水面積 7.5km2 ( 全て直接流域 ) /4ha 総貯水容量/有効貯水容量 381千m3/381千m3 ダム事業者 原町市 本体施工者 東北建設 着手/竣工 /1937 |

岩部(がんべ)ダム[便 覧] 河川 新田川水系飯樋川[場 所EL.630m] 目的/型式 A/アース 堤高/堤頂長/堤体積 23.1m/119m/85千m3 流域面積/湛水面積 3.8km2 ( 全て直接流域 ) /15ha 総貯水容量/有効貯水容量 880千m3/880千m3 ダム事業者 福島県 着手/竣工 /1962 |

出

典:福

島県

出

典:福

島県 出典:農

水省

出典:農

水省 出典:農

水省

出典:農

水省 出典:農

水省

出典:農

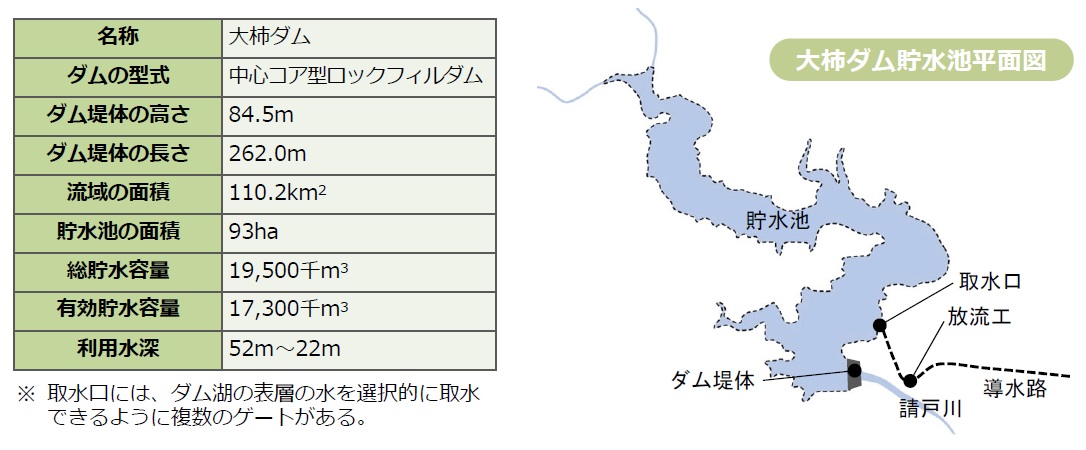

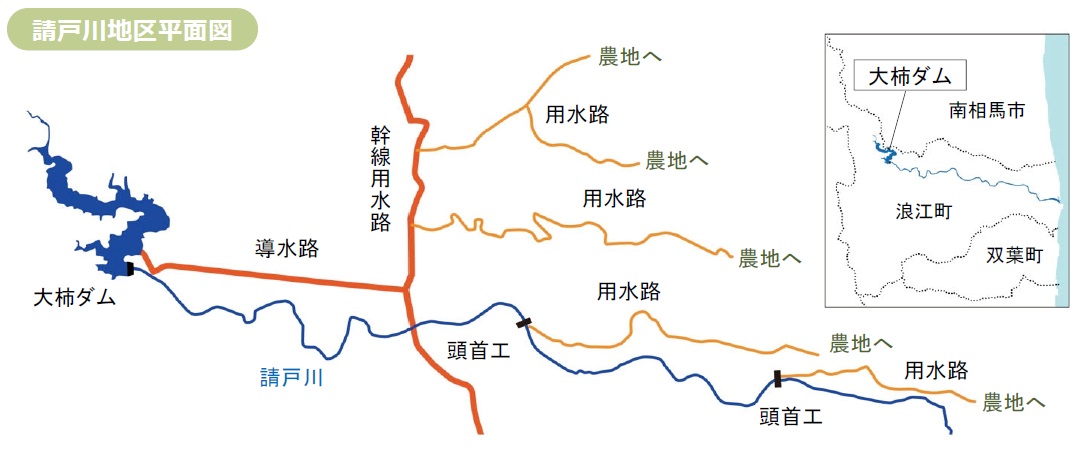

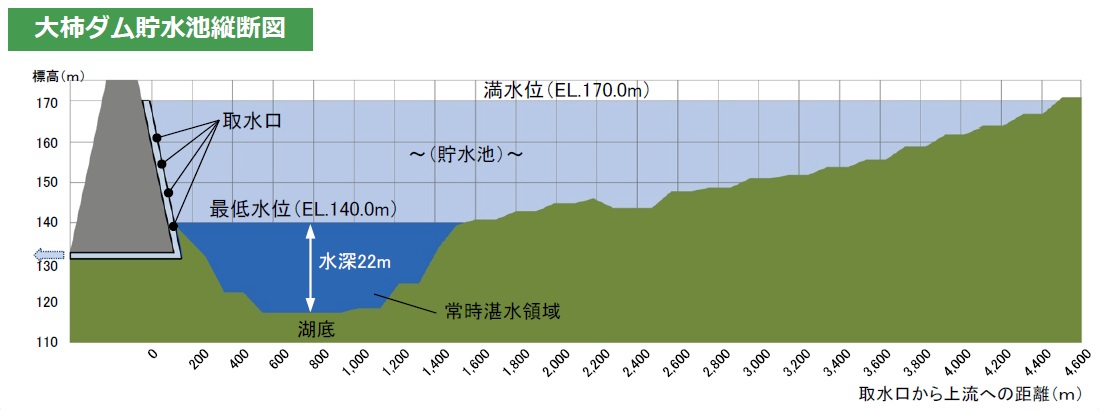

水省| [改]大柿ダム 目的 P 流域面積/湛水面積 110.2km2 ( 全て直接流域 ) /93ha 総貯水容量/有効貯水容量 1,950.0万m3/1,730.0万m3 取水口:斜樋・最大9.085m3/s [私案]浪江発電所 △ 出力:10,700kW[+10.7MW] 水量:9.0m3/s 落差:140m 導水:4.7km 取水:請戸川[大柿ダム]170m 放水:請戸川23.7m |

~高瀬川~ (源流・高瀬川)──古道川発電所──高瀬川発電所──[浪江](請戸川合流)─ (河口) 焼築頭首工[G] [地 理院] 東北電力(株) 高瀬川発電所[水 力] 所在地:福島県双葉郡浪江町井手 運開:1926(T15).6 水路式・流込式 認可最大出力:5,800kW 常時出力:2,700kW[46,5%] 最大使用水量:5.73m3/s[0.31] 有効落差:128.73m 水車:立軸フランシス水車×2台 総出力6094kW 導水路:総延長3887.9m 流域面積:185.5km2 取水:高瀬川+行司沢 218.55m 放水:請戸川 148.65m 東北電力(株) 古道川発電所[水 力] 所在地:福島県田村市都路町古道 運開:1940(S15).3 水路式・調整池式 認可最大出力:2,490kW 常時出力:1,060kW ←何この中途半端な最大出力の値は? 最大使用水量:5.01m3/s ←こちらは割と切りの良い数字♪(多分180立尺毎秒・例えば豊岡PSも近似の数字)。 有効落差:63.40m 水車:横軸フランシス水車×2台 総出力3000kW 導水路:総延長1670.1m(古道川→発電所) 導水路:総延長3088.7m(葛尾川→発電所) 流域面積:168.8平方キロメートル 取水:古道川[古道川ダム]+家老川→葛尾川 338.98m 放水:古道川 273.56m |

荻ダム [福島県](おぎ) [便覧] 河川 富岡川水系荻野沢川[場 所] 目的/型式 A/アース 堤高/堤頂長 27.8m/89m 流域面積/湛水面積 km2 /7ha 総貯水容量/有効貯水容量 716千m3/716千m3 ダム事業者 滝川江筋土地改良区 着手/竣工 /1934 ←古い |

毛戸ダム [福島県](もうど) [便覧] 河川 富岡川水系富岡川(支流)[場所] 目的/型式 A/アース 堤高/堤頂長 22m/180m 流域面積/湛水面積 5.2km2 ( 全て直接流域 ) /8ha 総貯水容量/有効貯水容量 544千m3/544千m3 ダム事業者 福島県 着手/竣工 /1965 |

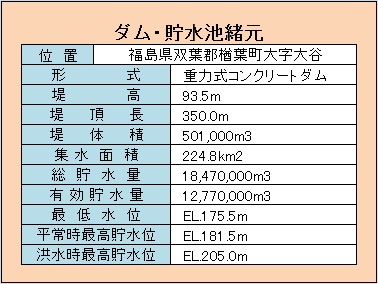

流域には昭和46年、52年、61年及び平成元年に洪水被害が発生し平

成元年8月の集中豪雨では過去最大の被害をもたらしました。一方、昭和49年、62

年及び平成6年から8年には深刻な水不足に見舞われ、中でも平成8年8月1日から20日までの降水量は福島県浜通りで2ミリと少なく、農作物等渇水対策本

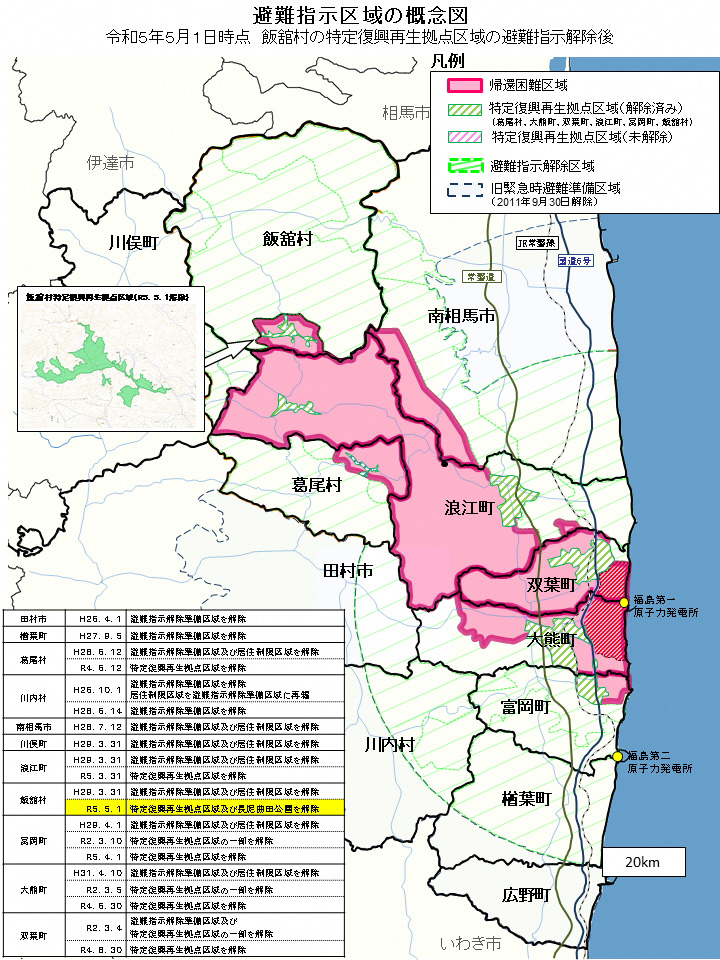

部が設置されました。また、双葉地方は火力・原子力発電の電源地帯であることに加え、現在整備中の常磐自動車道の延伸により双葉の5町(双葉町・大熊町・

富岡町・楢葉町・広野町)が推進している工業団地の造成など、急激な地域開発が進み、これまで依存してきた地下水の取水可能量が限度に達していました。こ

うして、双葉5町より多目的ダムの建設が強く望まれ、木戸川総合開発事業の1つとして木戸ダムが建設されました。[福

島県]  |

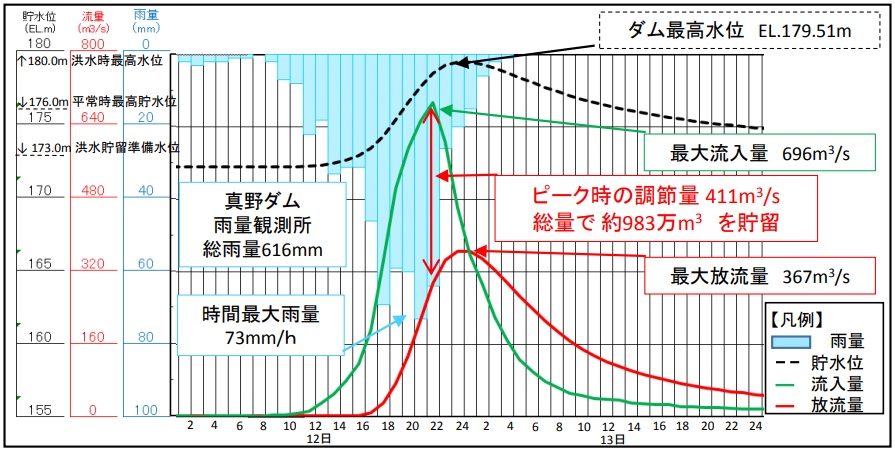

【増強案】 この辺は小雨地帯とは云え。木戸第二辺りは流域面積214.2kmに有効落差217mなのでもう一寸使用水量 を倍増させても良いのではないか。 現在は牧尾ダムと御岳発電所みたいな関係の木戸ダムとの関係は気になる所だが,原発事故後,地 域の水需要は激減しているのでは無いか? 寧ろ木戸ダムから木戸川第三調整池に向けて発電しても良い気がする。調整力電源として活用出来る。 木戸川発電所 ダム水路式・調整池式 出力:8,600kW[+8.6MW] 水量:8.0m3/s 落差:127m 導水路; 流域面積:224.8km2 取水:木戸川[木戸ダム]184.5m 放水:木戸川[木戸川第三発電所] 50.0m |

| 【増強案】 小山発電所 出力:1,350kW[+1.35MW] 水量:2.0m3/s 導水路; 流域面積:79.7km2 取水:小山ダム291.4m 放水:大北川[横川発電所放水・石岡第一取水堰堤] 248.32m |

| 【増強案】 石岡第一は有効落差がデカいしポテンシャルはありそう。水量倍増ぐらい出来るのでは無いか。小雨 地帯だし倍は無理か。 石岡第一発電所 出力:8,300kW[+2.8MW] 水量:6.0m3/s[+2.1m3/s] 導水路;2.3km もう1条新設 流域面積:87.9km2 取水:大北川 248.32m 放水:大北川 77.37m |

~花園川~ 水沼ダム[便覧] [茨 城県] 河川 大北川水系花園川 目的/型式 FNWI/重力式コンクリート 堤高/堤頂長/堤体積 33.7m/140m/40千m3 流域面積/湛水面積 37km2 ( 全て直接流域 ) /35ha 総貯水容量/有効貯水容量 2230千m3/1660千m3 ダム事業者 茨城県 本体施工者 株木建設 着手/竣工 1961/1966 最低水位 標高270.0m 常時満水位 標高280.0m サーチャーシ゛水位 標高280.4m 設計洪水位 標高280.4m >水沼ダムは昭和41年6月に多目的ダムとして県内で一番最初に完成したダムです。[茨 城県]

東京発電(株) 花園川発電所[DB] 運開1953.04 水路式・流込式 最大出力: 2,000kW 常時出力: 900kW[45.0%] 最大使用水量:1.53m3/s 有効落差: 169.08m 導水路:無圧トンネル、暗渠 総延長2,513.1m 流域:35.3km3(水源の水沼ダムより小さい??) 取水:花園川[水沼ダム] 他 259.67m 3箇所 放水:花園川 85.76m 地図 で見ると後から建設された水沼ダムから取水している様だ。DBの3頁目にも明記。 但しDB一頁目の諸元はダム直下付近からの取水位が書かれている。 またDBには取水点が3箇所となってるが位置不明。ダムで水没した? 空 撮で見るとダムの外側に発電所の取水堰がある様だ,, 勿体ないことしていそうである,, 建設年は近接してるんだからもっと計画的に建設しろよなぁ。。

|