手取川の水力発電

手取川中流域は金沢電気(株),更には金沢電気瓦斯(株)の手によって開発が進められた。金沢電気瓦斯は一時は石川県最大の電力会社となるも金沢市民の電

力不足など公益的性格の事業に対して市民の厳しい眼があり結局1921年(T14)に金沢市に電気・瓦斯事業ともに買収されることになったそ

うな[wiki]

1914年(T3)に運賃への不満から焼き討ち事件が発生するなどした名古屋電鉄は1922年に市営化されているし,金沢市が参考にしたのは1917年の

神戸電気の経営していた市内電車と電気事業の神戸市による買収だったように大正デモクラシー期に私企業の横暴にも厳しい眼が向けられリベラルな改進の時代

の雰囲気を

感じる事が出来る。

上流は福沢桃介率いる白山水力の開発が目立ち,白山水力はその後矢作水力と合併したようである。今も名鉄が北陸鉄道を系列化しているが金沢は昔から名古屋

との資本的な繋がりが強い様である。香川の四国新聞と双璧の地元クソ新聞の北國新聞に対してここはちゃんと中日新聞が北陸中日新聞として入ってきてるのが

救いである。

手取川第二・第三ダム,手取川第一・第二・第三発電所なのに手取川第一ダムではなく手取川ダムなのは別格にデカい母船的なダムだから全然納得出来るけど,

福岡第一発電所と三ツ又第一発電所があるのにそれぞれ第二発電所がないのは納得行かな

い。廃止にでもなったのか計画未成で実現しなかったのか。→福岡第一(1911運開)に対して第二(1918運開)は発見!(1975廃止済みであった。)一方の三ツ又第一(1961運開)に対して第二は未発見。こちらは,三ツ又第一が比較的新しい事を鑑みるに,その後の北陸電力の水力軽視(原発開発)の愚策(まあ手っ取り早く発電量増やす為に已む無しな部分は大きいし,ぶっとい連系線(500kV!)が関西と中京の間に引かれたきっかけにもなった。)の煽りを受けて実現した無かったものか?

いずれにせよ上流部分では取水路が錯綜してて大変なことになっている。25,5に初訪問を果たしたので全面改稿中である。

上流部・牛首川篇(+19.4MW) 中流部・尾添川篇 手取川綜合開発篇(+10.0MW) 大日川・梯川 下流部・七ヶ用水篇

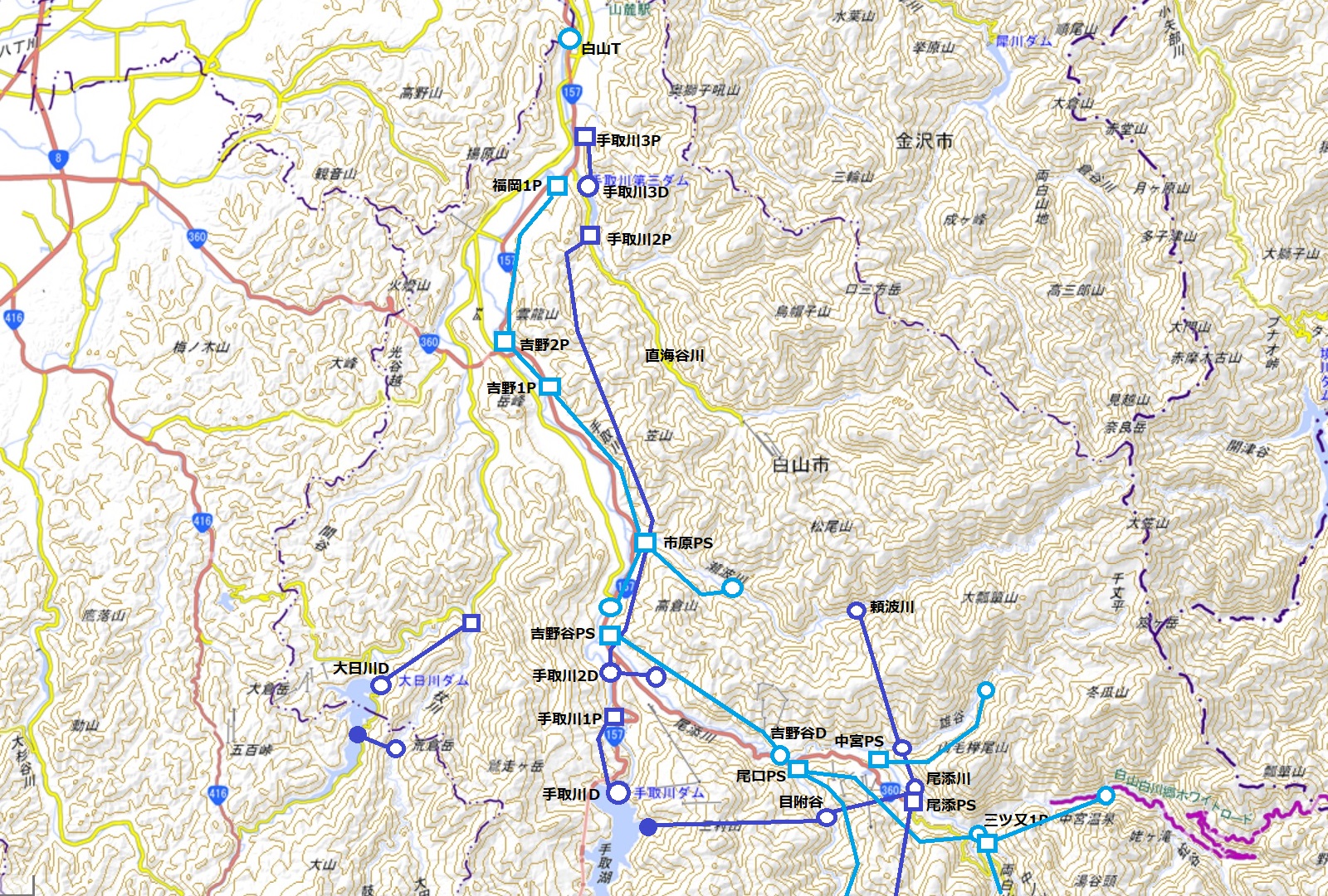

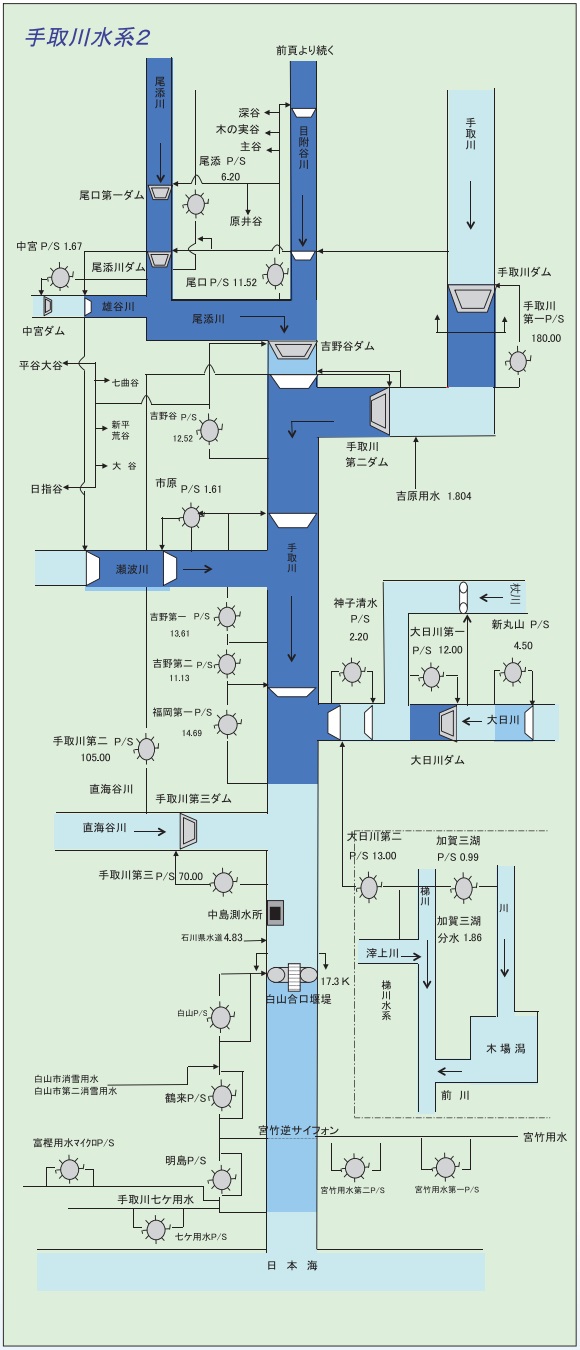

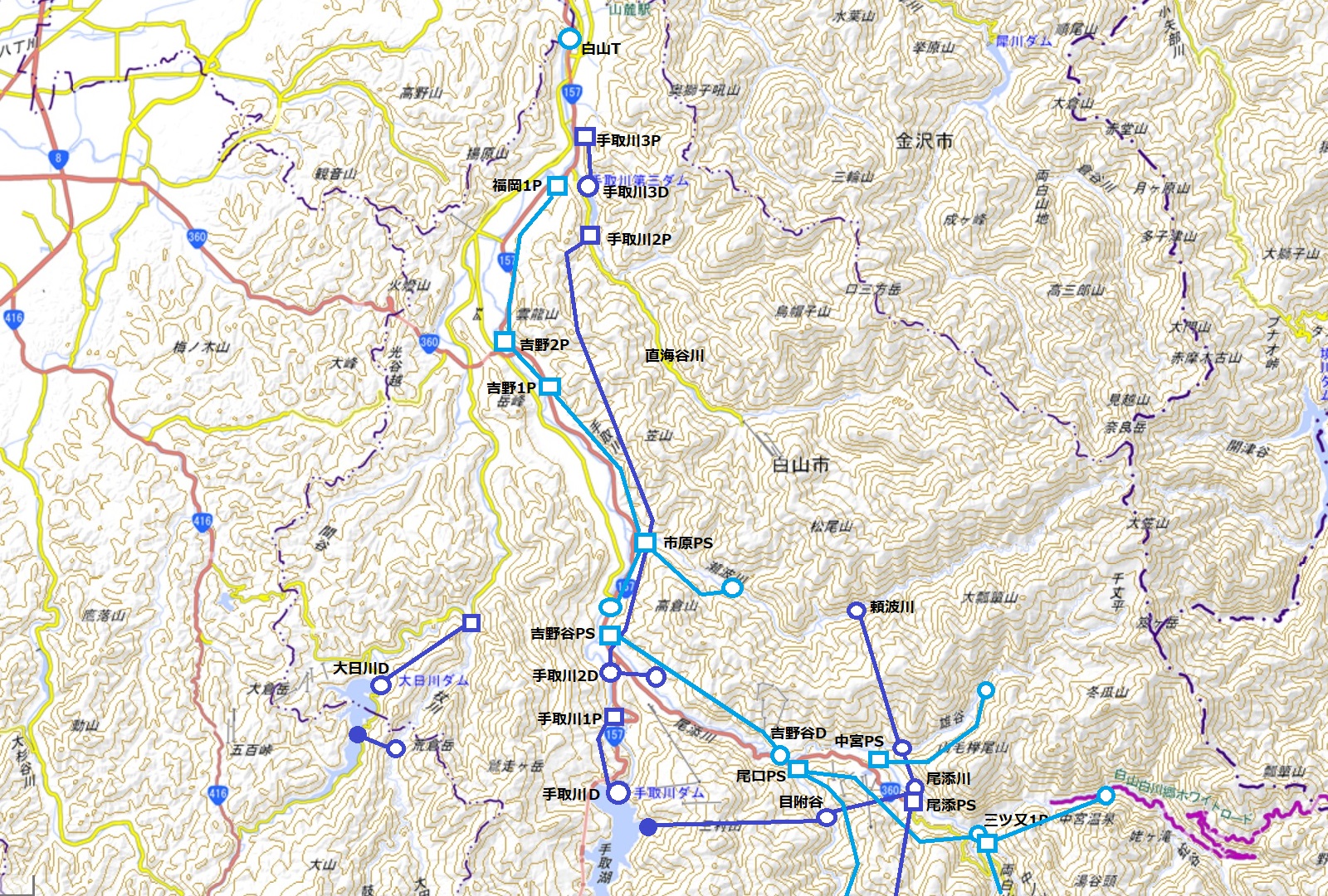

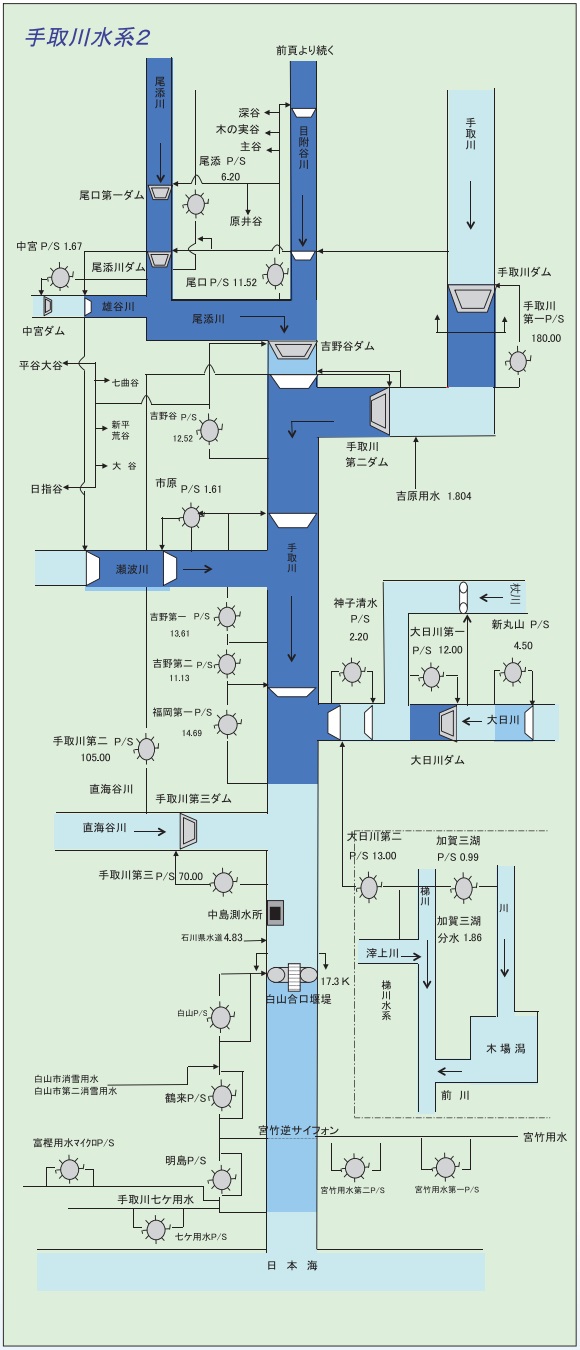

水利使用模式図

出典:国交省

出典:国交省

~沿川風景~

白山頭首工より上,■手取川ダム→手取1PS→手取2D→手取

2PS→手取3D→手取3P→白山Tの新系統と■吉野

谷PS→吉野1PS→吉野2PS→福岡1P→白山Tの在来系統の二本立てとなる。割と取水の高低差に差を付けてこまめに有効活用出来ている様である。特に尾添川の錯綜ぶりは凄い。

出典:国交省

出典:国交省