打波10号堰堤で上流の発電所(上打波・下打波の取水量は少なめ)が取り損ねた水(流石に余り残ってなさそう)を取水する計画は実行しても良い。

が,打波川第一迄出来ると流石に残量は少ないか。4.1km2程しか残ってない。

| 九頭竜川 本流 |

九頭竜川初期開発・打波川【現況篇・開発篇】/奥越綜合開発 |

| 真 名川 |

| <打波10号堰堤> ▲ 打波10号堰堤で上流の発電所(上打波・下打波の取水量は少なめ)が取り損ねた水(流石に余り残ってなさそう)を取水する計画は実行しても良い。   が,打波川第一迄出来ると流石に残量は少ないか。4.1km2程しか残ってない。 |

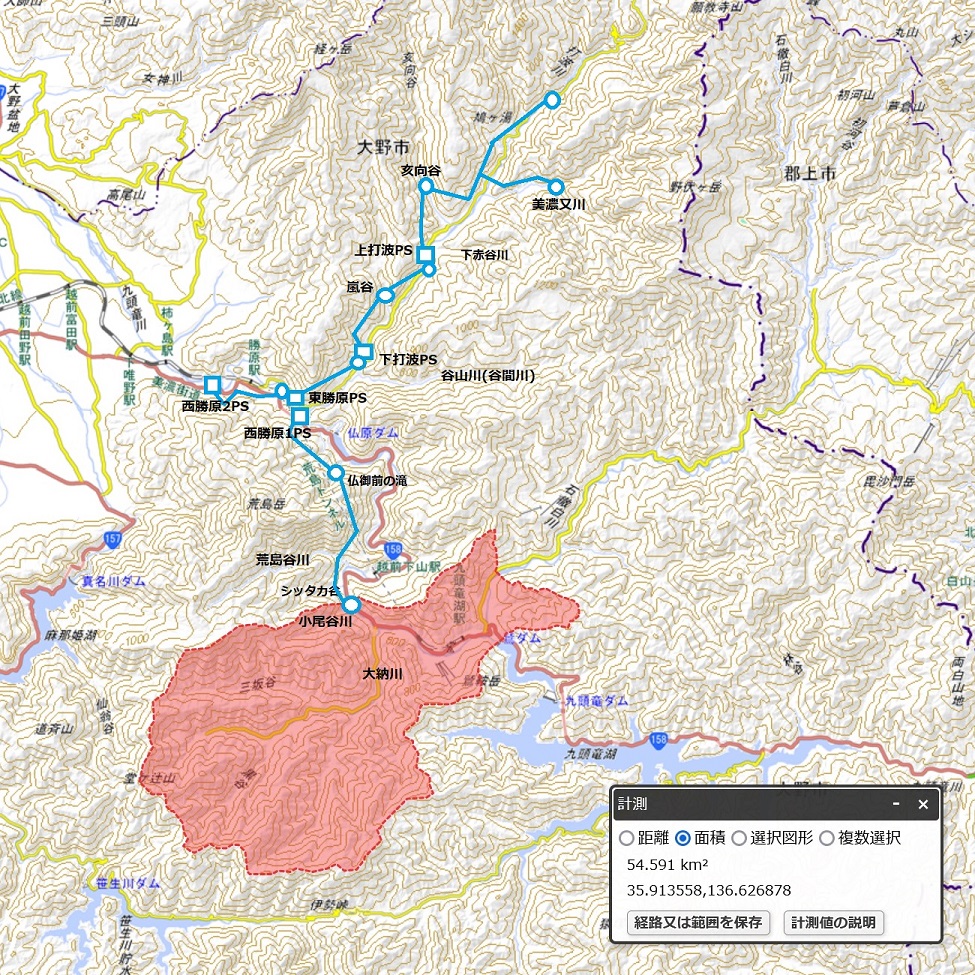

| <西勝原第一発電所・東勝原発電所> また東勝原発電所と西勝原第一はほぼ同位置ちょい西勝原第一が奥手対岸に立地している。 西勝原の方が東側にある訳だが,地名が北岸が東勝原,南岸が西勝原ということらしい。 東勝原発電所[水力] [場 所] ▲ 水路式・流込式 出力:2,800kW 水量:8.60m3/s[0.79] 有効落差:37.70m 水車:出力2800kW×1台 導水路:総延長1968.544m 流域面積:101.29km2 取水:打波川[下打波発電所・堰堤]309.05m 放水:九頭竜川[西勝原第二発電所]268.41m 西勝原第一発電所[→諸元・開発] ▲ 水路式・流込式 認可最大出力:10,900kW(最盛期には20,800kW) 常時出力: 1,100kW 最大使用水量:11.13m3/s[(1.64)] 有効落差:117.60m 水車:水車:横軸フランシス水車×2台 総出力11360kW 導水路:総延長6402.4m 流域面積:401.9km2(67.6km2)(実質的にはここから334.3km2[湯上の流域]を控除した残余となる) 取水:九頭竜川[下山堰堤(仮称)]396.96m他 計5箇所 放水:九頭竜川[西勝原第二発電所]272.60m  |

23.7

23.7西勝原第三発電所[→奥越綜合開発] ▲ ダム水路式・貯水池式 出力:49,500kW 水量:56.0m3/s[1.28] 落差:99.00m 水車:1台(出力増加前、出力50000kW) 導水路:総延長4,841.5m(主要導水路: 圧力トンネル・延長3,058.4m・口径4.70m)←差を取ると非主要導水路が1.8km弱ある訳だが地図上の計測で仏原ダム~谷間川が恰度 1.8km弱 流域:438.5km2 ←仏原ダム諸元の流域437.9km2と比較すると僅かに齟齬 がある。他に取水点がある訳でも無い様だ 取水:谷山川(谷間川)・九頭竜川[仏原ダム]335.00m 2箇所 放水:九頭竜川[富田堰堤]227.70m  20.8 20.8 |