瀬戸 ▲

田倉川が芋ヶ平川(上流は藤倉谷川),高倉谷川,杣木俣川,杉谷川等に分流するのが瀬戸である。伊藤氏庭園なるものがあるようだ。国指定名勝らしい。寄ろうとしたが本日閉園とのことだった。残念。

〜高倉(こ

うくら)谷川〜 ▲

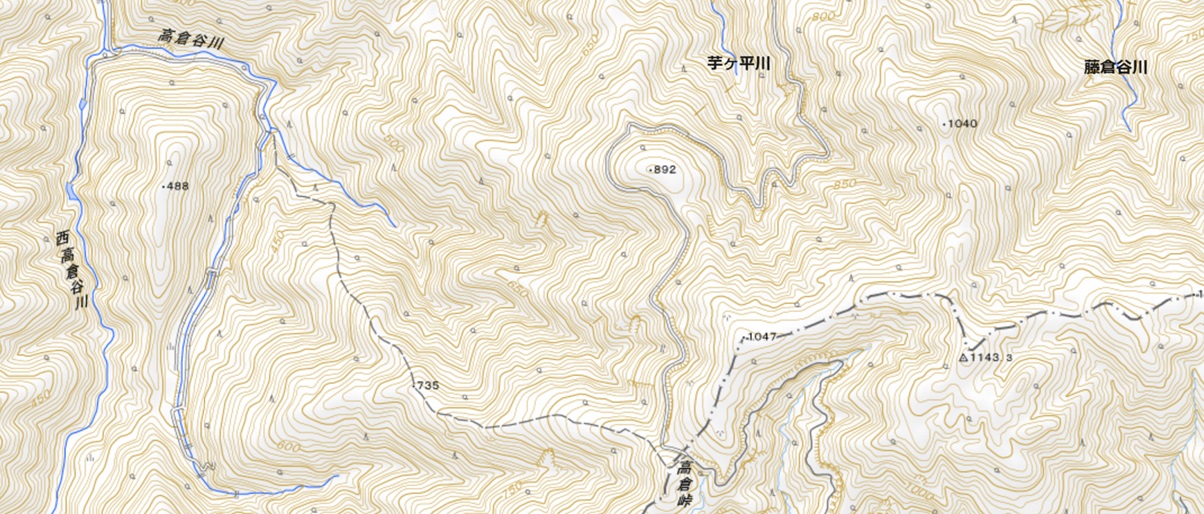

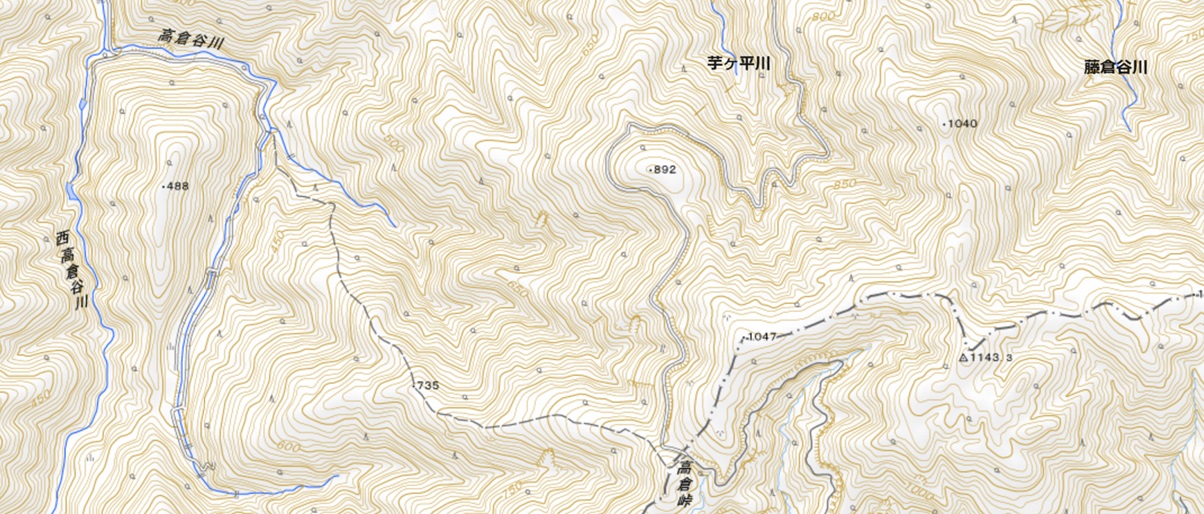

ダムの位置は高倉側はこ

の辺(此処の狭窄部が怪しい♪・伊藤氏宅から1.2kmとするとこ

の辺か?),揖斐川側はこ

こらの様だ。揖斐川の水量安定・発電量強化にも日野川の水量安定・発電量強化にも使えそう。素晴らしいっす。

高倉ダムが満水位340m位だとすると高倉谷川以遠の取水位は其処迄上げて高倉ダムに貯水できた方が良いかも。。併しその場合,高倉谷川と茅ヶ平川の間の

無名の川の取水面積とか激減して茅ヶ平川の面積も可成り狭くなってしまいそう。

高倉谷川はサイフォンで越えるなどしてダムをスルーするなど高度が必要ない形にしれ利水した方がトータルでは良さそう。

また高倉ダムにもその辺の容量を入れる分堤高高くして貯水量確保出来れば。尚良い(揚水が無関係な水の混入を嫌いのはなんか相当なものだけど。。)

【高倉発電所=中止】 ▲

また此処に(純)揚水発電の計画があったようだ。再生可能エネの大量導入時代を睨んで今こそ純揚水が必要

である。計画を再開すべき。

高倉揚水発電所計画の凍結について

https://www.jpower.co.jp/news_release/news142.html

2001(H13)年3月9日

電源開発株式会社

北陸電力(株)、電源開発(株)は、高倉揚水発電所建設に向けた調査を実施してまいりましたが、この度、この計画を凍結せざるを得ないとの決定にいたりま

した。

[これまでの経緯]

(1984(S59)年までの調査)

1972〜73(S47〜48)年 「昭和47年度総合開発に伴う発電計画調査及び発電水力調査」実施

(通産省からの協力依頼により北陸・電発が共同で調査)

1974〜1984(S49〜59)年 国の調査終了を受け,引き続き北陸・電発による共同調査実施

1984(S59)年 将来の需要動向を見極めるため,一時調査を中断

(1992(H4)年調査工事再開の申入れ以降の経緯)

1992(H4)年12月 地元へ調査工事再開の申入れ

平成05年06月 福井県側 調査工事再開に対する地元同意を取得

平成06年01月 岐阜県側 調査工事再開に対する地元同意を取得

平成06年04月 地形・地質調査工事の再開

平成06年11月 地元へ環境調査の申入れ

平成06年12月 環境調査の開始

平成07年08月 猛禽類調査の開始

1998(H10)年03月 猛禽類調査の実施により,使用開始時期を2年繰り延べ

1999(H11)年03月 環境影響評価法の適用により,使用開始時期を4年繰り延べ

[高倉揚水発電所計画の概要]

発電所所在地 福井県南条郡今庄町瀬戸

発電方式 純揚水式

最大出力 2,100,000kW(350,000kW×6台) 北陸700,000kW,電発1,400,000kW

運転開始時期 平成23年度(先行機 各社1台),平成24年度以降(後続機)

開発体制 北陸電力(株)と電源開発(株)の共同開発

ダム所在地

上池 岐阜県揖斐郡藤橋村大字塚

下池 福井県南条郡今庄町瀬戸

形 式 ロックフィルダム

有効貯水量 約1,600万m3

ダム高(堤高)/長さ(堤高長) 上池 約100m/約300m 下池 約140m/約450m

上池:木曽川水系揖斐川支流赤谷赤谷川[赤谷ダム?]795m程度? この辺に堤体か?

下池:九頭竜川水系日野川支流高倉谷川[高倉谷ダム?] 345m程度? この辺に堤体か?

有効落差が450m程度で出力が2100MWということで概ねQ=560m3/s程度と推定される。貯水量は約8時間分と云った所(結構大きい?)。

まだ見えない高倉揚水発電所

http://www.anc-d.u-fukui.ac.jp/~uyo/koukura.html

1965年に廃村となった高倉集落は瀬戸で南に分岐した支流高倉谷川を遡ったところにあった。計画されている下池ダムは伊藤氏庭園から1.2キロメート

ルばかり入った高倉谷川の中程に築き、かつての高倉分校のあたりが湛水線となる模様である。堤高140メートル、堤長450メートルで堤頂は標高347

メートルとされる。(→EL.210m強の場所に建設と思われる。)

上池ダムは堤高100メートル、堤長300メートルで堤頂は標高800メートル余である。これらふたつのダムをパイプラインで結んで水を上下

させようというのである。導水路、水圧管、放水路の延長は2キロメートル強。地下400メートルの所に発電所は造られる。導水路の内径は3.2メートル、

水圧管は3.2〜1.3メートル、発電所から下池ダムまでの放水路は内径3.8メートルである。上池下池とも有効貯水容量

は1,600万立方メートル、最大出力は210万キロワットであるという。

導水路の上には高倉峠がある。現在の高倉峠は高倉の旧集落跡からは行けず、瀬戸から芋ヶ平川から南に大きく迂回して藤倉谷川を遡り、林道塚線は山肌を縫

いながら登っていく。

|

|

〜芋ヶ平

川〜 ▲

高倉の名を冠した高倉峠は現代では高倉から直接(クルマで)は辿りつけず,大回りして芋ヶ平川を遡って更に藤倉谷川を経由して繋がっている。高倉峠までは車道で其処から岐阜側は軽車道の様だ。

これは詰まり高倉聚落と高倉峠の勾配がきつく,高倉が短距離ながら随分低いところにあって林道は迂回して勾配を緩和するし,純揚水発電所には導水距離を短くしつつ落差を稼げるというベストなロケーションということになる。

高倉谷川が東西に岐れる場所の標高はEL.238.7m,藤倉谷川と芋ヶ平川の合流点の標高がEL.323,5mである。

芋ヶ平聚落[→

村影]の跡は空き地になっているが,蓮如上人のゆかりの地のようだ。

R476の瀬戸から林道が分岐している。

出来ればこれで岐阜側へ抜けたいと思ってたけどこの芋ヶ平の聚落跡外れでもう通行止めとなっていた。

塚林道経由の福井・岐阜連絡路

最終的には冠山林道[→揖斐川]に出る。

折角の最奥の一枚なのにピンボケしている。。

21.4 21.4

|

21.4

21.4