発電所一覧(①~⑯の情報は2018年 12 月 現在)

| No |

発電所名 | 事業者 | 利用河川等 | 出力(kW) |

水量 (m3/s) |

落差 (m) |

備考 | |

| 最大 |

常時(対最大常時比) |

|||||||

| ① |

大棚(おおだな) | 東京発電(株) |

芝川 五斗目木川(ごとめきがわ) |

630kW |

450kW(71.4%) |

5.00m3/s |

15.65m |

既設小水力 |

| [1] |

猪之頭 |

〃 |

芝川 |

4,000kW |

2,200kW(55%) |

10.00m3/s |

50.13m |

|

| [2] |

足形 |

〃 |

芝川 |

1,900kW |

1,500kW(78.9%) |

7.43m3/s |

30.91m |

放水:内野発電所 |

| [3] |

内野 |

〃 |

足形PS |

1,700kW |

1,400kW(82.4%) |

〃 |

29.10m |

|

| ② |

白糸 | 〃 |

芝川 | 650kW |

225kW |

4.17m3/s |

24.24m |

既設小水力・放水:猪の窪川(芝川合流部) |

| [4] |

狩宿(かりやど) | 〃 |

芝川(白糸[24.12訪]・音止) | 1,700kW |

1,700kW(100%) |

4.16m3/s |

50.0m |

常時=最大→水量増やせる筈 |

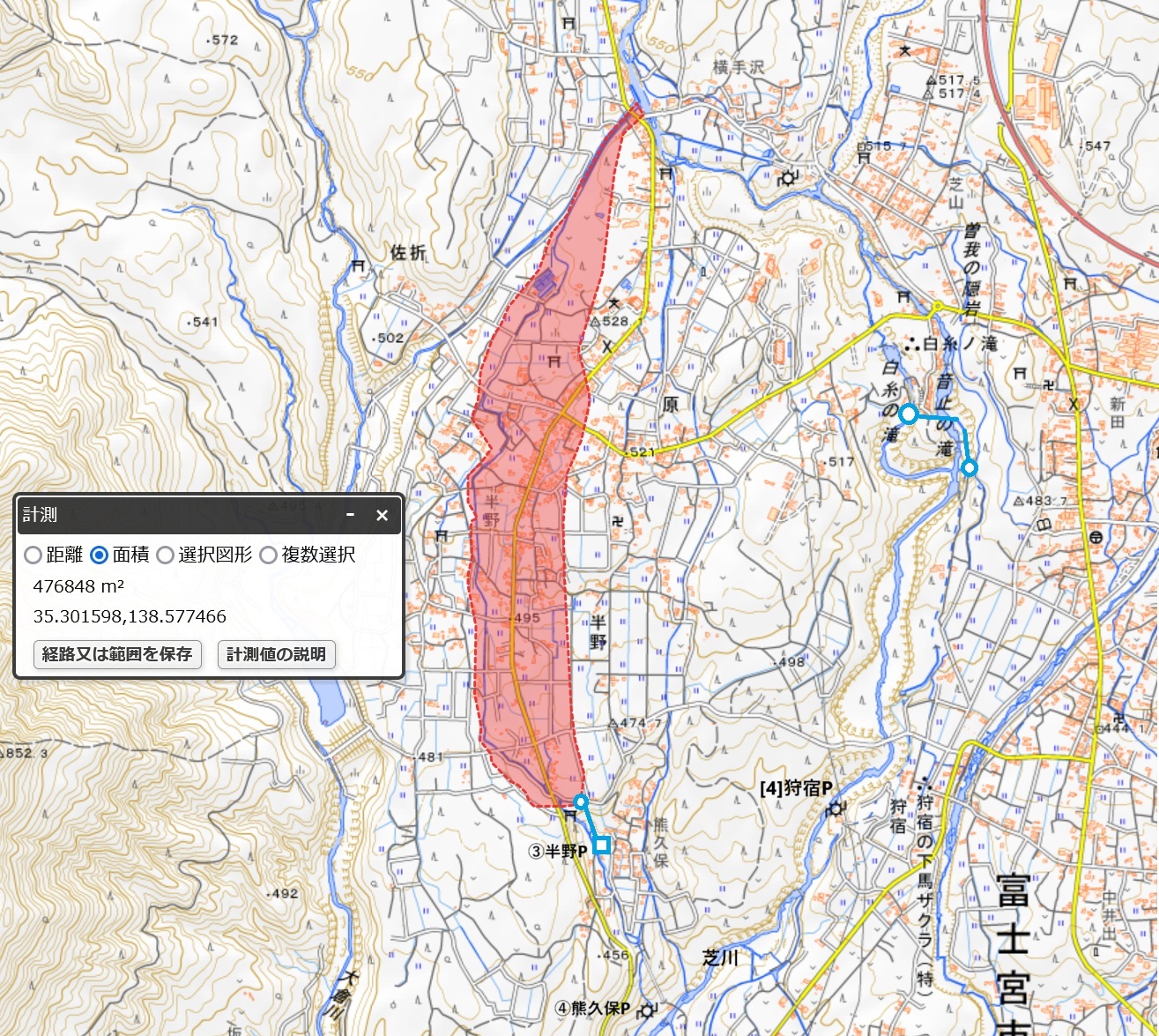

| ③ |

半野(はんの)[24.12訪] | 〃 |

(横手沢?→)半野川[24.12訪] | 200kW |

34kW(17%) |

0.83m3/s |

34.50m |

既設小水力 |

| ④ |

熊久保 | 王子エフテック(株) |

〃 /原川(はらかわ) | 420kW |

1.113m3/s |

〃 放水:大堰用水(大堰川) |

||

| 小水力発電設備 | 白糸滝養魚場 |

湧水(半野川) |

19.8kW |

約3.5m |

https://rief-jp.org/ct10/105353 |

|||

| [5] |

大倉川 |

東京発電(株) |

大倉川 |

1、900kW |

1,500kW(78.9%) |

2.37m3/s |

100.15m |

|

| ⑤ |

観音橋 | 〃 |

芝川 |

970kW |

150kW(15.5%) |

1.67m3/s |

72.03m |

既設小水力 |

| [6] |

東原 |

王子エフテック(株) |

〃 |

965kW |

4.035m3/s |

〃 →ただし『ふじのみや探検第28号』で

は 何故か小水力にカウントされず |

||

| ⑦ |

的場第二 |

〃 |

大堰(おおぜき)川 | 270kW |

3.06m3/s |

既設小水力 | ||

| ⑥ |

的場第一 |

〃 |

〃 |

250kW |

1.948m3/s |

〃 |

||

| ⑧ |

猫沢(ねこさわ) [24.12訪] | 東京発電(株) |

猫沢(ねこざわ)川 [24.12訪] | 400kW |

1.66m3/s |

33.35m |

〃 ・ねこ「さ」わPSにねこ「ざ」わ川なのか? |

|

| [7] |

北原 [24.12訪] | 〃 |

芝川・猫沢PS [24.12訪] | 1,100kW |

740kW |

5.56m3/s |

25.77m |

|

| ⑨ |

青木[24.12訪] | 〃 |

大堰(おおぜき)川[24.12訪] | 840kW |

840kW(100%) | 1.39m3/s |

75.90m |

既設小水力 |

| ⑩ |

大鹿窪(おおしかくぼ) |

〃 |

芝川 |

770kW |

560kW(72.7%) |

5.57m3/s |

16.87m |

既設小水力 |

| [8] |

鳥並 |

中部電力(株) |

芝川 |

1,200kW |

950kW(79.2%) |

8.348m3/s |

16.88m |

放水:西山PS |

| [9] |

西山 |

〃 |

鳥並PS |

2,100kW |

1,600kW(76.2%) |

8.125m3/s |

30.22m |

放水:長貫PS/芝川 |

| [10] |

長貫 |

〃 |

芝川・西山PS |

3,400kW |

1,600kW(47.1%) |

〃 |

50.55m |

|

| [11] |

芝川 |

王子エフテック(株) |

芝川、久保川、小久保川 |

1,500kW |

965kW(64.3%) |

4.17m3/s |

47.09m |

|

| ⑫ |

芝富 | 中部電力(株) |

芝川,長貫PS? | 630kW |

520kW(82.5%) |

11.408m3/s |

7.43m |

既設小水力 |

| ⑪ |

富士宮マイクロ 水力発電設備 |

王子マテリア(株) 富士工場? |

湧水 | 既設小水力・https: //www.jstage.jst.go.jp? | ||||

| [※] |

? |

|||||||

| [12] |

潤井川第一[24.12訪問] | 王子エフテック(株) | 潤井川[24.12訪問] | 1,360kW |

890kW(65.4%) |

4.90m3/s |

34.85m |

中水力 |

| [13] |

〃 第二[24.12訪問] | 〃 |

〃[24.12訪問] | 4,200kW |

2410kW(57.4%) |

10.52m3/s |

50.0m |

〃 |

| [14] |

〃 第三[24.12訪問] | 〃 |

〃 ・潤井川第二PS[24.12訪問] | 2,600kW |

1,970kW(75.8%) |

11.13m3/s |

31.32m |

〃 |

| ⑯ |

本門寺第一(内野) |

三峰川電力(株) |

北山用水 |

120kW |

新設小水力・三峰川電力 |

|||

| ⑮ |

本門寺第二(上井出) |

〃 |

〃 |

140kW |

〃 ・ 〃 | |||

| ⑭ |

しずぎんアクアエナジーパーク 家康公用水発電所 |

東京発電(株) |

〃 |

158kW |

23.8m |

〃・約11.0GWh/年 19運開・21.10リニューアル・NHK・TBS・静銀 |

||

| ⑬ |

富士山本門寺堀発電所 |

(N法)富士山スマート エナジー |

〃 |

9.9kW |

0.4m3/s |

4.75m |

〃 N法:NPO法人 |

|

24.12

24.12

24.12

24.12

出典:

出典: