九州電力が再エネ出力抑制の前にすべき6つのこと(プレスリリース)

https://www.isep.or.jp/archives/library/11321

2018年9月21日

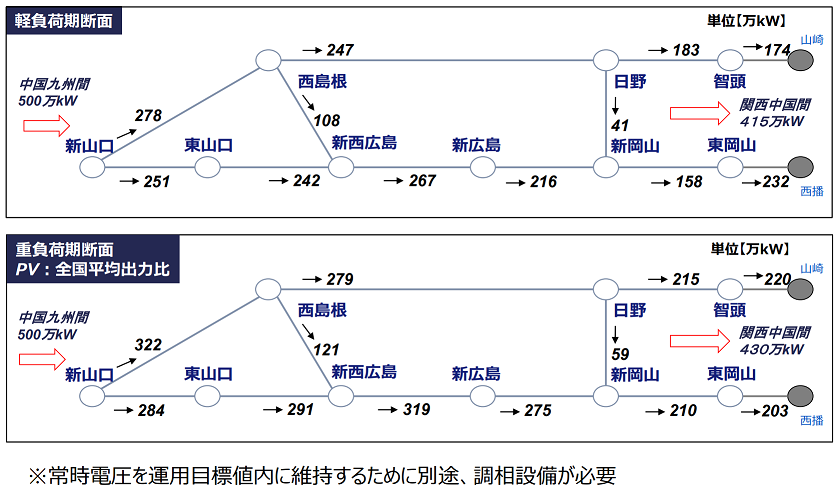

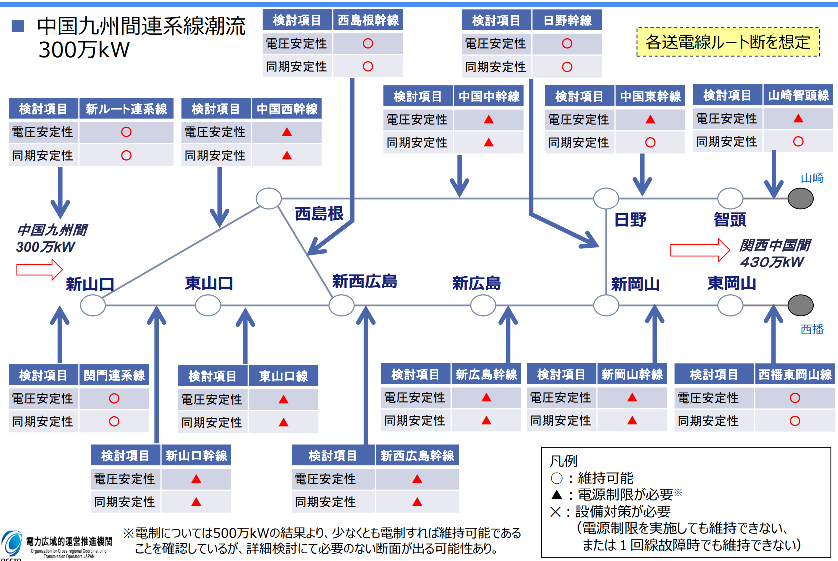

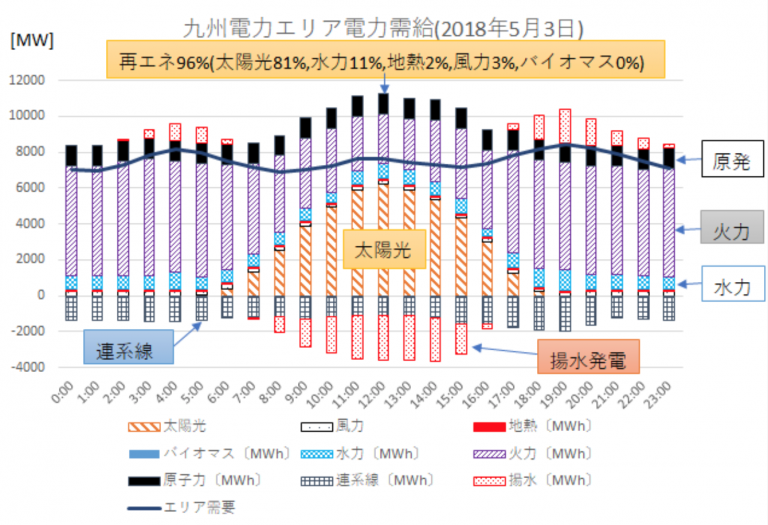

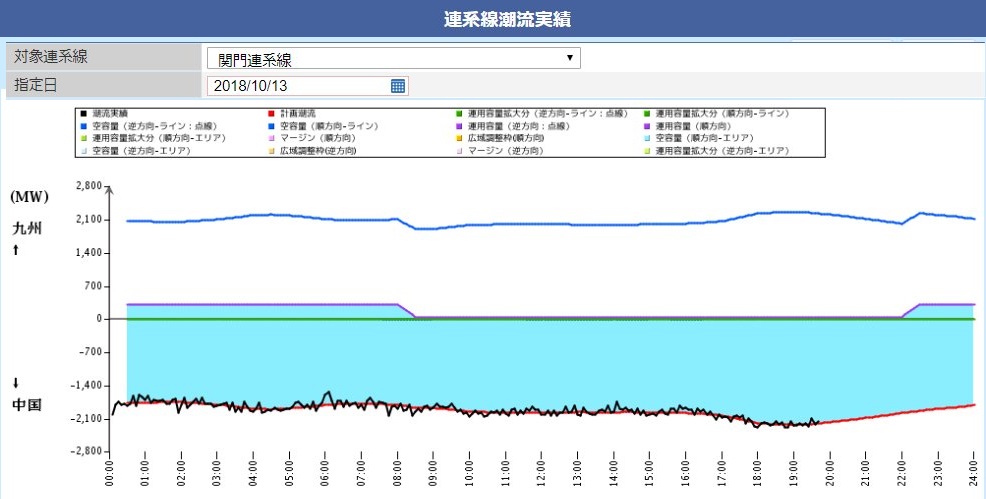

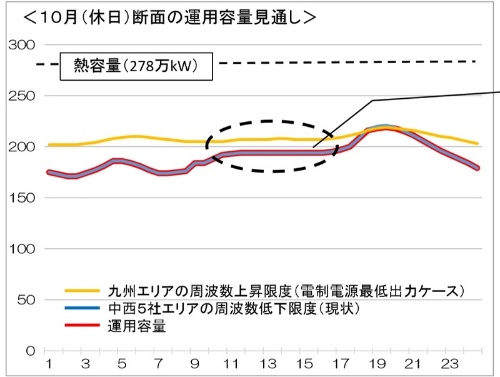

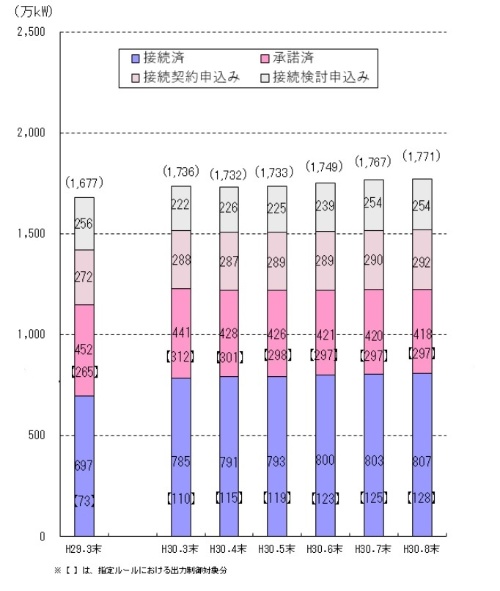

九州電力エリアでは、いくつかの離島においてすでに出力抑制が行われているが、本土では実施されてこなかった。1年の中でも電力需要が低下する今年5月 (2018年5月3日)の昼間には電力需要に対する太陽光発電の割合が81%に達し、自然エネルギー全体の比率が96%に達した(図2)。その際、九州電 力は電力広域的運営推進機関(OCCTO)の定めた優先給電ルール[2]にもとづき、火力発電の出力抑制、揚水発電の活用、会社間連系線による九州地区外 への供給を行い、電力需要が低下した際の需給調整を行っている(図3)[3]。

図2. 九州電力エリアの電力需給(2018年5月3日)|出所:九州電力の電力需給データよりISEP作成

変 動する自然エネルギー(太陽光、風力)の出力抑制を実施する前に、以下の様な…改善策が考えられる。…

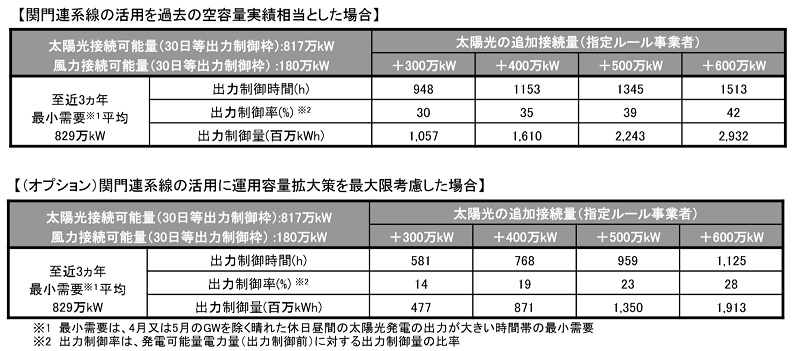

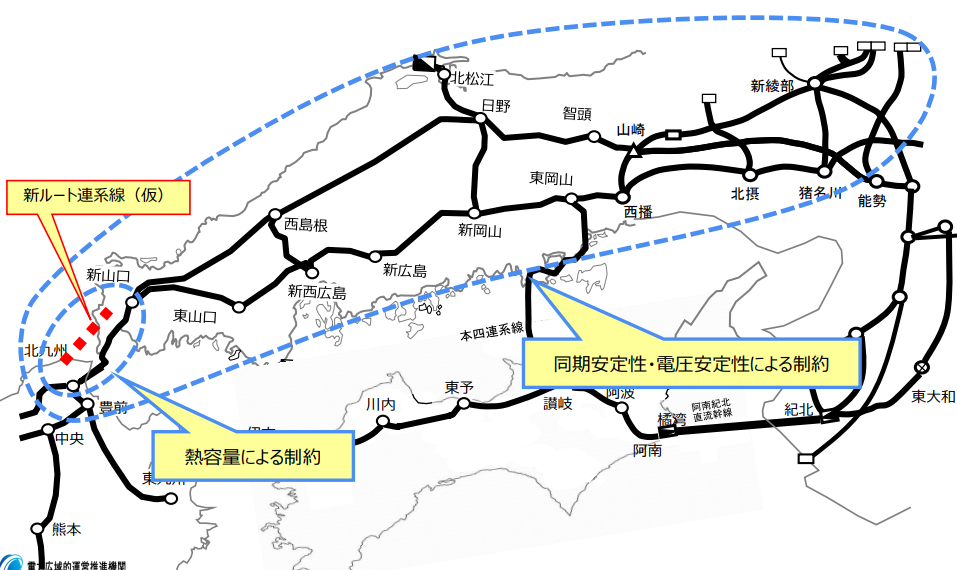

関門連系線を最大限活用する現状の関門連系線の利用ルールを改善し、連系線の運用に関する透明性を高め、優先給電ルールの中で自然変動電源を出力抑制する前に連系線の活用を十分に行 うことが期待される。

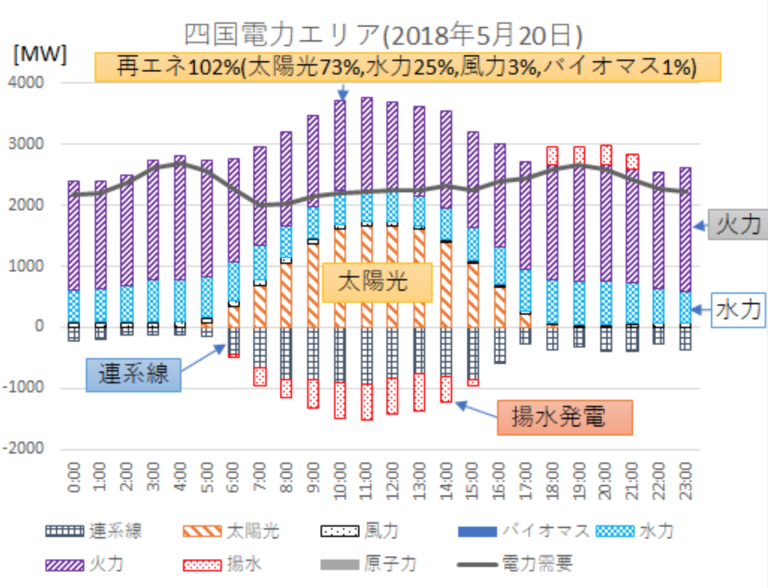

優先給電ルールにおいて火力発電や揚水発電(電源I, II, III)による調整の次に「連系線を活用した九州地区外への供給」が行われることになっている。しかし、2018年5月3日の12時台のように太陽光発電 の割合が80%を超えるような状況でも連系線の活用は行われておらず、逆に地区外への送電量が減少している(図2)。これは、太陽光発電のピーク時に連系 線を積極的に活用している四国電力の運用(図4)とは好対照である。

図4. 四国電力エリアの電力需給(2018年5月20日)|出所:四国電力の電力需給データよりISEP作成

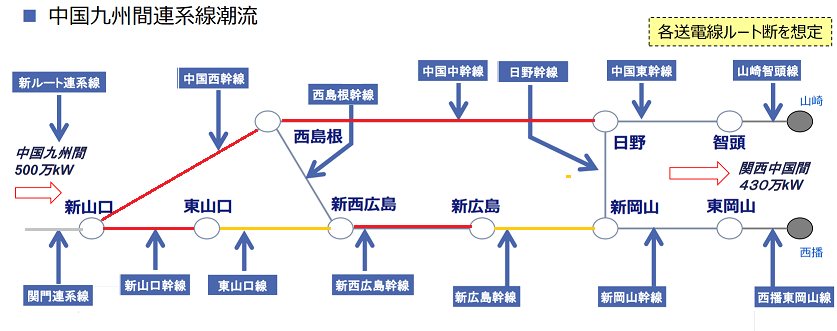

関門連系線の熱容量は278万 kW(の2系統)であり、そのうち運用容量は九州地区外の周波数維持面から180万kW(1800MW)、九州地区内の周波数維持面(連系線ルート断時の周波数維持)か ら 105万kWとされている(運用容量拡大時)[6]。

実際の電力需給データによると 九州地区外への送電量(双方向相殺後)の実績(2018年度4月~6月)は最大で270万kWとなっており、運用容量278万kWに近い地区外への送電が 可能になっているように見える。連系線の活用については、現状では各一般送配電事業者の内部ルールにより運用容量が決まり、自然変動電源 (太陽光、風力)の出力抑制を実施した後でのみ、OCCTOによる連系線活用の措置が行われる。具体的には、電源開発の松浦石炭火力発電所等の一定容量の送電枠が 関門連系線で確保されているとされるが(注)、これを縮小・停止することもできる。

(注)電源開発松浦(長崎県):200万kWのうち九電受電37.8万kW×2、のこりは関門経由中国四国へ

電源開発松島(長崎県):100万kWのうち九電受電18.7万kW×2、のこりは関門経由中国四国へ

電源開発橘湾(徳島県):100万kWのうち九電受電4.7万kW×2(関門経由)[7]

註

[3] 九州電力「優先給電ルールの考え方について」(2016年7月21日)

[6] 九州電力「再生可能エネルギーの接続可能量(2017年度算定値)算定結果について」2017年10月

[7] 総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員会系統ワーキンググループ(第12回)配布資料

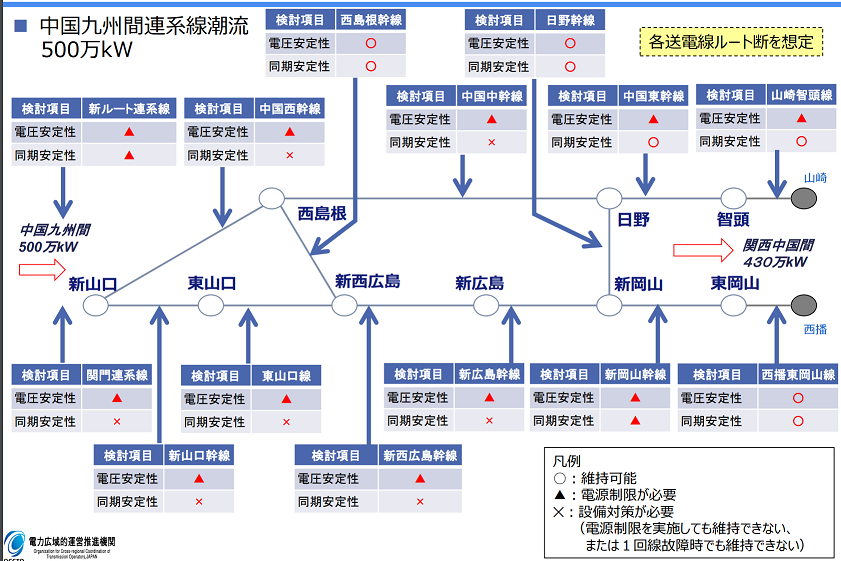

出典:広

域系統整備推進機関

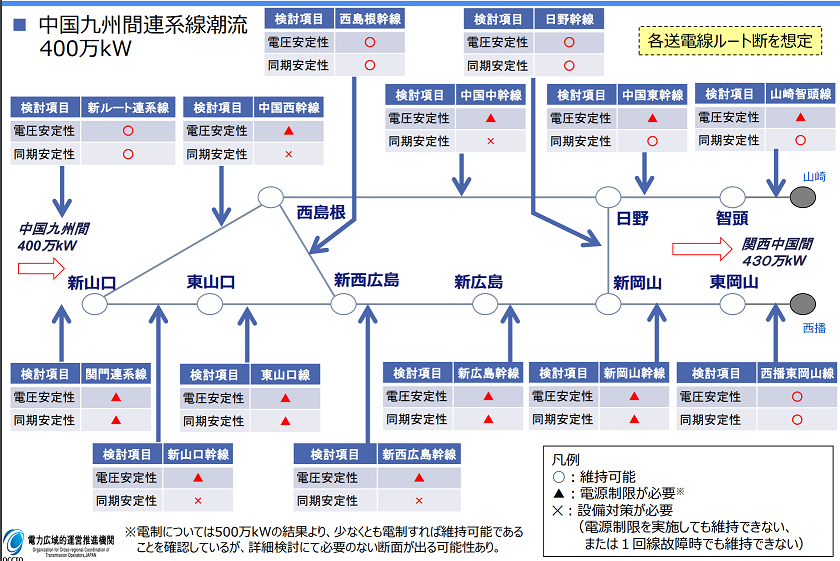

出典:広

域系統整備推進機関