出典:電源開発

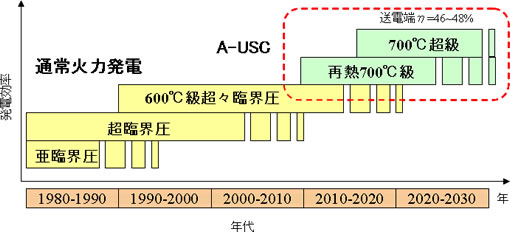

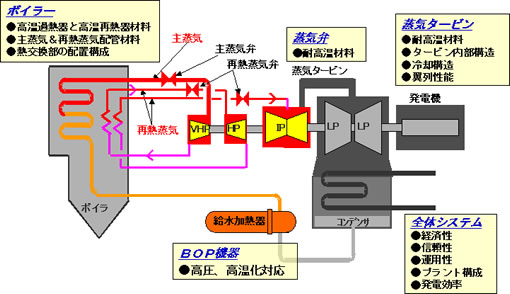

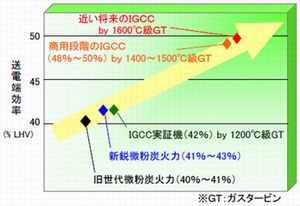

温室効果ガスのCO2を削減するためには、省エネルギーの他に、効率的に電気をつくり、化石燃料の使用量を減らすことが必要です。燃焼によって発生するCO2は同じ電気をつくる場合、石炭は天然ガスと比べると2倍近くになりますが、日本の石炭火力は蒸気タービンの圧力や温度を超々臨界圧(USC※)という極限まで上昇させる方法で、欧米やアジア諸国に比べ高い発電効率を実現しています。

仮に日本のベストプラクティス(最高水準性能)を排出の多い米国、中国、インドに適用した場合には、日本のCO2総排出量より多い約12億t-CO2の削減効果があると試算されています。

J-POWERの石炭火力発電設備は、最先端技術の開発に自ら取り組み、積極的に採用してきたことにより、世界最高水準の熱効率を達成しています。

※Ultra-Super Critical

各国の石炭火力発電の熱効率推移

※出典:Ecofys International comparison of fossil power efficiency 2016