電力供給サービス:

巨大な蓄電池を北海道と東北の変電所に導入、太陽光や風力の出力変動に対応

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1308/02/news015.html

総額296億円の国家予算で実施する「大型蓄電システム緊急実証事業」の対象が2件に決まった。北海道電力と東北電力がそれぞれ1カ所の変電所に大型蓄電 池を導入して、太陽光や風力発電設備からの出力変動に対応できる技術を5年間かけて検証する。

[石田雅也,スマートジャパン]

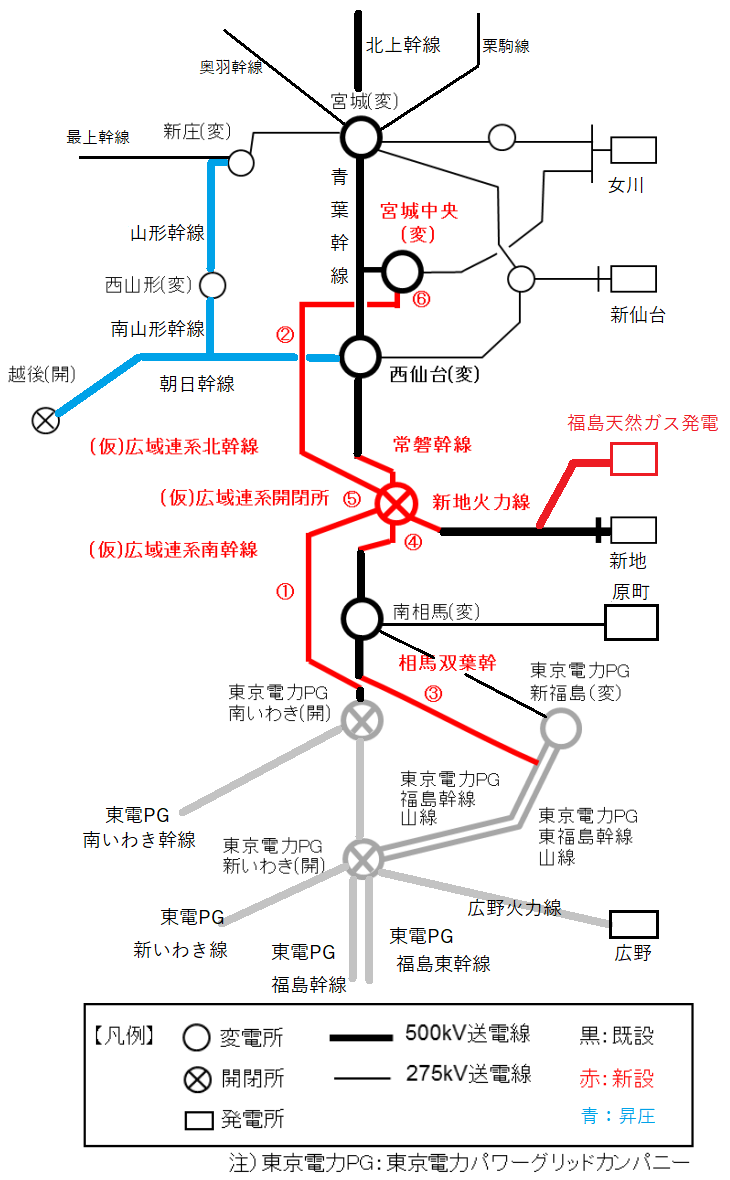

1件目は東北電力が宮城県の「西仙台変電所」で実施する。蓄電容量が2万kWhのリチウムイオン電池を設置して、太陽光発電や風力発電の出力変動に伴っ て生じる送電時の周波数変動を抑制するシステムを開発する。

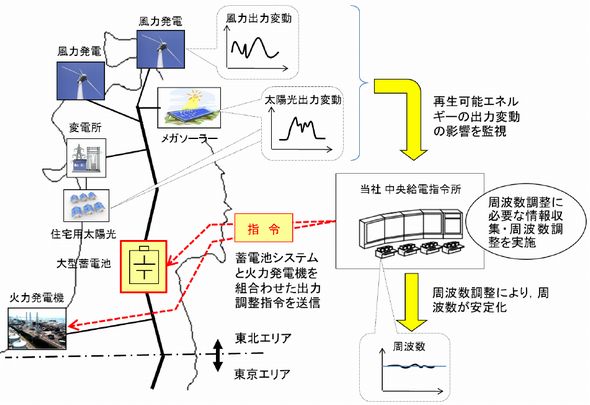

東北電力は蓄電池のほかに火力発電機を組み合わせて、周波数を制御するシステムを開発する。地域内のメガソーラーや風力発電設備の出力を指令所で 監視しながら、蓄電池と火力発電機を制御して周波数を安定させる(図4)。最初の2年間(2013~14年)で設備工事を完了して、残りの3年間(2015~17年)で実証試験を実 施する予定だ。

図4 蓄電池と火力発電機を組み合わせた周波数調整の仕組み。出典:東北電力

出典:東北電力

出典:東北電力

出典:東北電力

出典:東北電力