一応子会社ではあるが別会社の東京電力RP(株)と東京発電(株)の間で連系が巧く行ってないのでは無い だろうか?

嵐発電所を12m3/s利用出来るようにする(今2台の水車を3台にすれば恰度良い)と,同じ電力を確保するに田野入で放流する12m3/s時間を短く出 来る。

今迄は12m3/sで13,100kWだったのが15,600kWも発電出来るので必要な電力に対して水量を83%で済む事になる。詰まり同じ水量で発電 時間を1.2倍近くに倍増出来ることに成る。

勿論これは8.35m3/s以上で動かしている場合の話しなので資産効率はそれ程良くないのかも知れないけど水力の調整力は魅力である。

また河内川系統の12m3/sと峰以上の鮎沢川系統の16m3/sが合わさって山北以下の酒匂川系統20m3/sを構成する。

多少嵐発電 所の出力を犠牲にしても良いから此処の合流点で川の水位を上げて調整池を設けてバッファー(谷峨堰堤!?)を形成したい。

両系統の調整も出来るというか流込の鮎沢系統の水量を酒匂川以下の発電所が調整出来る様になる。特に連続する山北・内山が10,900kWの調整力を持つ 事になるなど効果はでかい筈。

勿論,嵐・田ノ入の常時出力が0kWと云う事で水は絞りに絞ってゐる様である。水量を確保していきたい。

東京電力RP(株) 嵐発電所[水力] ▲

神奈川県足柄上郡山北町湯触

運開:1920.8[富士瓦斯紡績(株)?]

水路式・流込式

認可最大出力:5,700kW→ 8,200kW[+2.5MW] 常時出力: 0kW

最大使用水量:8.35m3/s→12m3/s

有効落差:83.83m

水車:横軸フランシス水車×2台 総出力6000kW

導水路:延長4393.9m

流域面積:158.5平方キロメートル

取水:河内川[田ノ入発電所(12.0m3/s・ 241.25m)]240.21m

放水:酒匂川[山北発電所(20.9m3/s・ 153.40m)]154.92m

東京発電(株) 田ノ入発電所[水 力] ▲

所在地:神 奈川県足柄上郡山北町神尾田

運開: 1978.4

ダム式・貯水池式

認可最大出力:7,400kW 常時出力: 0kW

最大使用水量:12.00m3/s

有効落差:71.871m

水車:立軸フランシス水車 出力7400kW×1台

水圧鉄管:延長133.14m×1条

放水路:総延長101.3m

流域面積:158.5平方キロメートル

取水:河内川[三保ダム(落 合発電所)]316.80m(三保ダム洪水期制限水位)

放水:河内川[峰発電所]241.25m

三保(みほ)ダム[ 旧名:酒匂(さかわ)ダム][便覧][神奈川 県] ▲

河川 酒匂川水系河内川

目的/型式 FWP/ロックフィル

堤高/堤頂長/堤体積 95m/587.7m/5816千m3

流域面積/湛水面積 158.5km2 ( 全て直接流域 ) /218ha

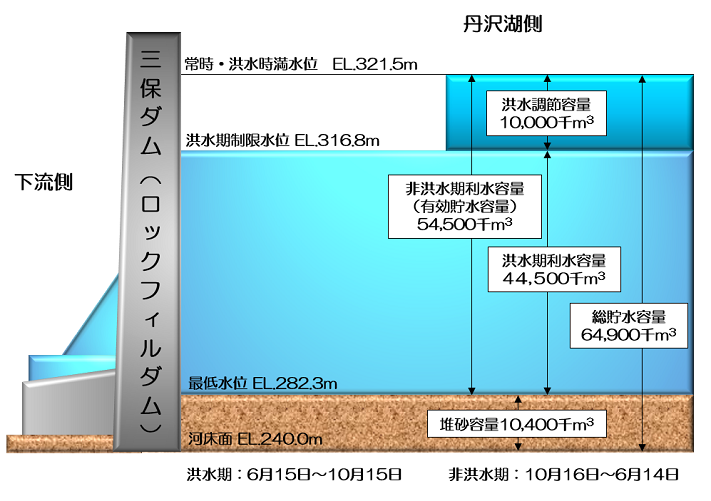

総貯水容量/有効貯水容量 64900千m3/54500千m3

常時満水位 標高321.5メートル(→容量図参照)/利 用水深 39.2メートル/洪水流量:800m3/s

ダム事業者 神奈川県企業庁

着手/竣工 1969/1978

容量図 △

出典:神奈川

県

出典:神奈川

県常用放流設備[神奈川 県] △

丹沢湖の水を、水力発電所に通 して下流へ流すため設けられたトンネルや鉄管路等の設備です。三保ダムでは、田ノ入発電所と嵐発電所へ水が送られます。

大雨などがなく、上流からの流 入量が少ない場合は、この設備のみを使用して下流に水を流しています。

東京電力RP(株) 落合発電所[水力] ▲

神 奈川県足柄上郡山北町中川

運開:1917.3[所有:東京湾埋立(株)(現、東亜建設工業(株))?]

水路式・調 整池式(大又沢のこれ?)

認可最大出力:7000kW 常時出力:5300kW

最大使用水量:4.56m3/s

有効落差:185.38m

水車:立軸フランシス水車 出力7250kW×1台

導水路:延長3068.9m

流域面積:74.6平方キロメートル

取水:世附(よつぐ)川(本谷)→大又(大股)沢[大又沢ダム]+河内川[]→大滝沢?507.08m

放水:世附川[三保ダム(常用放流設備→田ノ入発電所)]315.70m

| ~玄(く

ろ)倉川~ ▲ 神奈川県企業庁 玄倉第一発電所[水 力] 所在地:神奈川県足柄上郡山北町玄倉 運開:1958.4 水路式・調整池式 認可最大出力:4,200kW 常時出力: 880kW 最大使用水量:2.00m3/s 有効落差:258.20m 水車:立軸フランシス水車 出力4200kW×1台 導水路:主要導水路 延長3281.4m 流域面積:23.5km2(DBには24.0km2と記載) 取水:玄倉川[玄倉ダム(玄倉第二発電 所)]584.40m 放水:玄倉川[三保ダム]322.56m 玄倉川水難事故現場[デ イリー新潮] 玄倉ダム[神 奈川県] 河川 酒匂川水系玄倉川 目的 P(玄倉第一発電所) 堤高/堤頂長/水門 14.5m/30.5m/ローラーゲート 流域面積/湛水面積 23.5km2 ( 全て直接 ) /1.0ha 総貯水容量/有効貯水容量 52,097m3/42,690m3 常時満水位:EL.593.0m /利用水深 6.0m 洪水流量:50m3/s ダム事業者 神奈川県 着手/竣工 /1958 神奈川県企業庁 玄倉第二発電所[DB] 所在地:神 奈川県足柄上郡山北町 運開:1960.1 水路式・調整池式 認可最大出力:2,900kW 常時出力:400kW 最大使用水量:2.00m3/s 有効落差:175.55m 水車:立軸フランシス水車 出力2900kW×1台 導水路:主要導水路 総延長3,035.0m 流域面積:17.8km2 取水:玄倉川769.50m 放水:玄倉川[玄倉ダム]592.05m |

~河内川~ ~大滝沢~ 大滝沢取水堰?[場 所] 落合発電所取水堰[場 所] |

~大又沢

~ 大又沢ダム[便覧] [場 所] 河川 酒匂川水系大又沢川 目的 P 堤高 18.7m 流域面積/湛水面積 16km2 ( 全て直接 ) /2ha 総貯水容量/有効貯水容量 90千m3/13千m3 ダム事業者 東京電力(株) 着手/竣工 1914/1917 ~世附川~ 落合発電所取水堰[場所] |

さて,三保ダムへの水量確保であるが,静岡県の方迄ちょっかいを出して確保してみた。う~ん,ちょっと無理があるかな。。

取水:不 老山・中 島・柳 島(東)・柳 島(西)・湯 船